韩国产业技术泄露案件的执法趋势及司法裁判研究

2025-07-15

近年来,随着全球科技竞争日益激烈,韩国对产业技术泄密的打击力度显著加强。本文从最近的执法趋势(以检察厅、警察厅执法数据为基础)、刑事司法裁判逻辑(以某刑事案件为基础)、量刑及缓刑的修改(韩国大法院2024年的决定)这三方面作出初步研究。

第一部分将梳理执法现状:自2022年9月至2025年5月,大检察厅共侦办226起技术泄密案件,其中73人被拘捕起诉,追回非法所得约1,238亿韩元;而2024年,警察厅侦破27起海外技术泄露案件,回收犯罪所得65亿韩元,其外国家核心技术泄露案件达到11起。

第二部分将通过涉及产业技术泄露案件的典型刑事判决书剖析法院审理逻辑,展现司法机关对犯罪主体行为意图、技术泄露的认定、量刑及缓刑的确定等方面的内容。

第三部分则关注2024年韩国大法院关于产业技术泄露中量刑与缓刑的裁定动向,尤其重点关注国家核心技术涉案时刑期上限的提升,以及缓刑适用条件。

【第一部分 近期执法情况】

一、韩国警方的数据[1]

根据韩国警方公布的数据,2024年共侦破27起海外技术泄露案件,追回犯罪所得65亿韩元。

警察厅国家搜查本部2025年3月13日发布的资料显示,在这27起案件中,按技术领域划分,分别为:半导体9、显示器8、电气电子3、信息通信2、汽车铁路、造船、生物工程、机械及其他各1。

在这27起案件中,与国家安全直接相关的国家核心技术泄露共有11起。最近4年国家核心技术泄露案件分别为:2021年1起、2022年4起、2023年2起,而去年骤增至11起。

国家搜查本部表示,去年在确认涉案人员因泄露国家核心技术所收取的薪酬、滞留费用等后,通过起诉前追缴及保全程序,在8起案件中共追回约65亿韩元犯罪所得。

二、韩国检察机关的数据[2]

韩国大检察厅于2025年5月25日通报,自2022年9月至本月,检方在两年零八个月期间通过直接侦查,立案226名技术泄露犯罪嫌疑人,并对其中73人予以拘捕起诉。追回的犯罪所得约达1,238亿韩元。

此前,大检察厅于2022年9月在科学侦查部下设立了技术泄露犯罪侦查支援中心,以应对半导体、二次电池等国家核心技术被泄露至外国等外国的案件日益增多的情况。

检方在首尔中央地方检察厅、首尔东部地方检察厅、水原地方检察厅、大田地方检察厅等设立了专门侦查部门,并配置具备专利代理人资格或理工科背景的检察官等专业人力。

此外,检方强化了有关案件拘捕和求刑的处理标准,并推动提高最高法院的量刑基准。最高法院量刑委员会于2024年3月,在充分听取检方和专利厅等相关机关的意见后,提高了判决刑期的标准(见本文第三部分)。

大检察厅表示,受此影响,被告人遭到拘捕或被判处实刑的比率有所上升。

【第二部分 产业技术泄露案件的刑事审判】

在本部分,通过一个产业技术泄露案件的刑事判决书,对违法事实、法律规定、量刑及缓刑等内容做初步介绍。

一、案件概述

本案涉及多名被告人为获取不正当利益,组织性地非法获取、泄露并使用受害公司多年研发的半导体xyz设备技术资料,将设备出口至外国企业,并转让相关技术,严重损害了韩国高技术企业的利益。

在本案中,完成了全部三审程序(韩国是三审终审制):

· 一审判处自然人被告2年至4年不等的有期徒刑,并对法人被告处以罚金。(水源地方法院2023. 2. 16,案号:2022GOHAP42,2022GOHAP96,2022GOHAP385并案审理)

· 二审改判,对主要被告加重刑期。(水源高等法院2024. 1. 9,案号:2023NO295)

· 三审上诉被驳回。(大法院2024. 5. 30. 案号:2024DO1605)

二、公诉涉及的罪名

1、违反《防止并保护产业技术泄露相关法律》

2、违反《不正当竞争防止及营业秘密保护相关法律》(向境外泄露营业秘密等)

3、业务上的背信

4、违反《不正当竞争防止及营业秘密保护相关法律》(泄露营业秘密等)

三、案件事实

1.受害公司与国家核心技术

受害公司是某大型XYZ设备制造企业的子公司,长期投入巨资(数百亿韩元)开发ABC技术及XYZ设备,具备独特竞争力。受害公司所开发之XYZ设备,广泛应用于30nm以下等级的DRAM、30nm以下或3D FLASH、30nm以下代工设计及制程过程中。受害公司的“XYZ设备之特定参数设定值技术”,依据《防止产业技术泄露及保护相关法律》第九条规定,被公告为半导体领域之国家核心技术。

被害公司采取了严密保密措施,包括:

· 内部安全系统(文档与电脑安全程序)

· 禁止外部存储设备

· 出入安检(X射线、金属探测)

· 合作企业签署保密协议

· 图纸标明“营业秘密”

2.被告人等人主要犯罪行为

被告人C曾任受害公司职员,退职后先后设立多个公司。被告人A、B均为前受害公司技术骨干,后跳槽至C经营的公司。

被告人的主要犯罪行为包括:

· 向前合作企业人员索取受害公司运输机器人及设备设计资料。

· 将获取的数百份设计图纸发给合作制造企业,用于生产XYZ设备。

· 对图纸部分参数进行修改后,直接用于生产出口外国的设备。

· 向外国公司转让设备及相关技术。

· 被告人B利用在职期间掌握的电气设计信息参与生产。

· 在外国与外国公司设立合资法人,将XYZ设备制造技术移转给对方

四、犯罪认定

(一)关于违反《防止并保护产业技术泄露相关法律》相关犯罪的认定

受害公司于2022年10月11日获得产业通商资源部长的确认,其“半导体ABC及XYZ技术(包括:1.ABC机器设计技术、2.ABC机器制造技术、3. ABC工艺技术、4. CDE预处理技术)”属于半导体领域的“国家核心技术”。

在判决书中,法院认为“由产业通商资源部长作出的确认,是判断某一机构所持有的技术是否构成国家核心技术的唯一方式,亦系主管行政机关就其所管事项所作出的专业判断;在无客观不合理或不当等特殊情形下,应当予以尊重。”(作者注:在多个类似案件的判决中,法院均以此判断“是否属于国家核心技术”)

XYZ设备之特定参数设定值技术属于《产业技术保护法》所定义的“国家核心技术”;被告人为获取不正当利益或使受害公司蒙受损害之目的,以及为在国外使用或使国家核心技术在国外被使用之目的,非法取得并泄露受害公司之营业秘密兼国家核心技术,尽管负有保密义务,仍将该国家核心技术外泄。

该部分公诉事实构成犯罪,予以有罪认定。

(二)关于违反《不正当竞争防止及营业秘密保护相关法律》(向境外泄露营业秘密等)相关犯罪的认定

1.关于“营业秘密性”的判断

根据《防止不正当竞争法》(2018年4月17日版本)第二条第二项规定:“营业秘密系指尚未广为人知,具有独立经济价值,并通过合理努力保持为秘密之生产方法、销售方法或其他在营业活动中有用之技术性或经营性信息。”

其中所谓“通过合理努力保持为秘密”,应理解为对该信息进行秘密标示或告知、限制信息的接触对象或方式,或对接触者施加保密义务等,使该信息客观上处于可被认知为被秘密维护与管理的状态(参见大法院2008年7月10日宣判的2008DO3435号判决等)。

根据2019年1月8日通过、2019年7月9日施行的《防止不正当竞争法》(法律第16204号修订),其第二条第二项内容修订为:“营业秘密是指尚未为公众所知、具有独立经济价值,并被作为秘密进行管理的生产方法、销售方法或其他在营业活动中有用的技术性或经营性信息”,放宽了对营业秘密的认定标准,即使未付出合理努力,只要被保持为秘密即可认定为营业秘密。

只要营业秘密的持有公司对技术信息进行严格管理并对员工施加保密义务,即使该技术信息可通过逆向工程获取,亦不能仅因此而否认其作为营业秘密之资格(参见大法院1999年3月12日宣判的98DO4704号判决)。

2.关于被告人及其辩护人所提出之“逆向工程”及“尺寸比例推导”主张的判断

被告人及其辩护人主张,受害公司之XYZ设备可作为二手实物进行交易,因此可轻易进行逆向工程,受害公司关于XYZ设备的图纸及文件不应构成《防止不正当竞争法》意义上的营业秘密。

法院认定:该类设备系由多个模块焊接组装,需完全拆解后方可尝试逆向工程,而根据被告人方证人之证言,即使拆解后也难以恢复至焊接前状态;即使某些结构或粗略尺寸可被推导,但无法单靠逆向工程而达到完整绘制可供制造使用之设计图纸的程度。

被告人及其辩护人主张,公开专利公报中已公开相关信息,可借此通过尺寸比例推导出具体数值,因此受害公司关于清洗设备的图纸和文件不应构成营业秘密。

法院认定:所谓“比例推导”是将专利图纸上的某一尺寸结合比例系数(比例尺)反算真实数值,但是难以得出精确尺寸。

3.关于《防止不正当竞争法》中的“对在国外使用之认知”的存在与否

法院根据确认的事实,认定被告人在实施起诉书所列的行为时,对相关技术存在于国外使用或被使用之目的或认知。

被告人B与C等人共谋,违反其职务义务,非法取得受害公司之营业秘密“XYZ设备之特定参数设定值技术”信息,未经受害公司许可即向外部泄露该信息,藉此获得与该信息市场价值相当之不明金额之财产利益,并使受害公司蒙受同等金额之财产损失。

综合以上,该部分公诉事实构成犯罪,予以有罪认定。

4.关于业务背信相关犯罪的认定

法院认为:职员为将公司资料泄露至竞争公司,或为自身利益利用该资料之目的,擅自带出公司资料的,即使该资料不构成营业秘密,只要该资料未向不特定多数人公开,且未经资料持有人无法通常取得,并且资料持有人为了取得或开发该资料已投入了相当的时间、努力及费用,且通过使用该资料可以在竞争者之间获取竞争利益程度的营业上重要资产,该行为即构成违反职务之行为,从而成立业务上背信罪。(大法院 2016年7月7日宣告 2015DO17628判决)

(作者注:在韩国《刑法》中,背信为独立罪名。相关法律规定见尾注3)

5.关于违反《不正当竞争防止及营业秘密保护相关法律》(泄露营业秘密等)相关犯罪的认定

略

五、量刑相关

(一)想象竞合

被告人涉及违反《产业技术的泄露防止及保护相关法律》罪、违反《防止不正当竞争及保护营业秘密相关法律(营业秘密境外泄露等)》罪、以及业务上背信罪,适用法定刑最重的违反《产业技术的泄露防止及保护相关法律》罪处断。

(二)数罪并罚加重

以刑罚及罪质最为严重的“以在国外使用为目的之产业技术使用而违反《防止及保护产业技术泄露法》之罪”所定刑罚为基准,适用数罪并罚加重。

(三)量刑因素

1. 各被告人为了制造并销售半导体ABC设备,组织性地非法获取并使用受害公司的技术资料,并将设备出口至外国公司,同时还向外国公司转让了相关技术。

2. 被泄露及非法使用的资料,部分属于受害公司多年研发成果,甚至包括被认定为尖端技术与国家核心技术的内容。

3. 若对这类犯罪轻判,将会打击企业投入巨资开展技术研发的意愿,并让外国竞争对手轻易借人才引进之名窃取我国产业技术。

4. 即便受害公司的损失无法以确切金额量化,亦不能认为其损失轻微。

5. 受害公司亦强烈请求对被告人予以严惩。

(四)二审加刑的理由

二审法院增加了被告人的刑期,理由包括:

1. 各被告人为实现制造并销售半导体ABC设备的计划,有组织地非法获取并使用被害公司之技术资料,所制造的ABC设备不仅出口至外国企业,且将相关技术转移给外国企业。上述被非法流出及使用的资料,不仅是被害公司多年研究开发所得之成果,亦包含被认定为尖端技术及国家核心技术之资料。

2. 若对本案行为从轻处罚,将导致企业在技术开发上投入长期时间与大量费用的动力被削弱,亦可能导致外国竞争企业借“人才引进”之名轻易掠夺本国企业多年来累积之技术成果。

3. 即便当前尚难以明确量化被害公司之损失,但不能因此低估其受害程度,且该损失亦难以完全恢复。

4. 被害公司亦强烈请求对被告人从严处罚。

5. 尽管如此,被告人仍提出无理抗辩,否认大部分犯罪事实,亦未展现出恢复损失或真诚反省之态度。

【第三部分 涉及技术泄露案件的量刑及缓刑】

如本文第一部分所述,在2024年3月,韩国大法院的量刑委员会充分听取检方和专利厅等相关机关的意见后,提高了判决刑期的标准(量刑指南)。

根据韩国大法院的相关信息,量刑指南是在量刑范围内确定具体量刑以及决定是否缓刑时参考的标准;量刑指南原则上不具有约束力,但如果法官偏离量刑指南,则必须在判决中说明量刑的理由,因此,无合理理由不能违反量刑指南[4]。

量刑相关

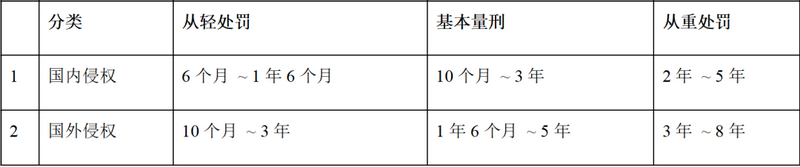

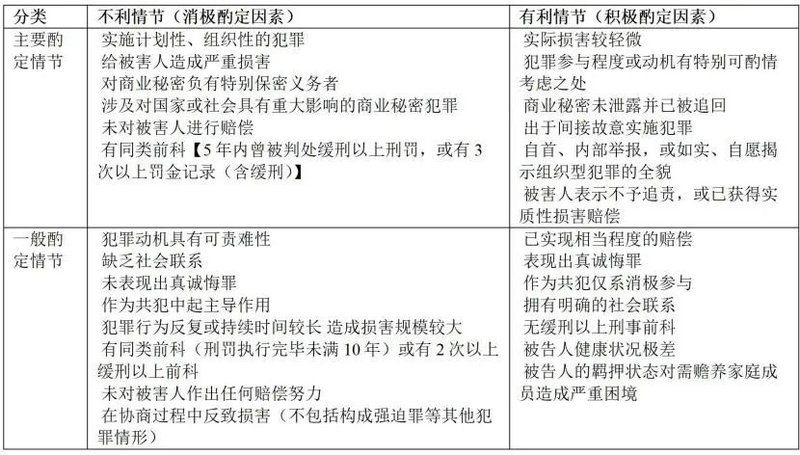

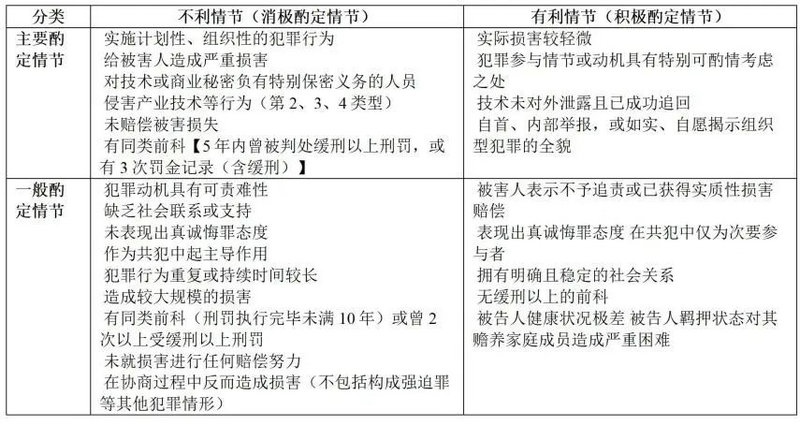

侵犯商业秘密犯罪的量刑

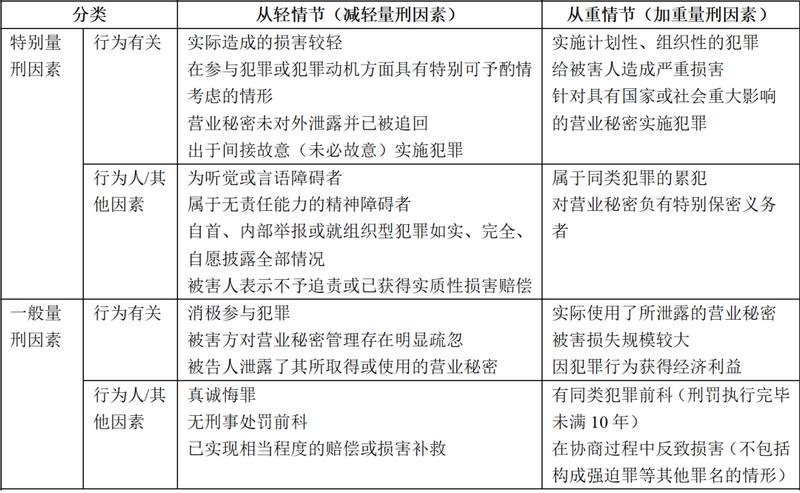

从轻及加重的考量因素

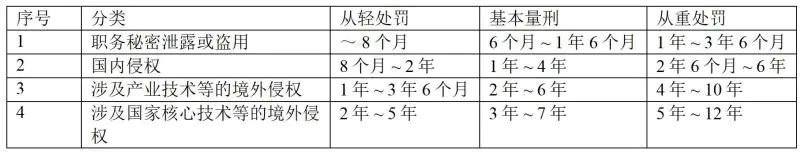

泄露产业技术犯罪的量刑

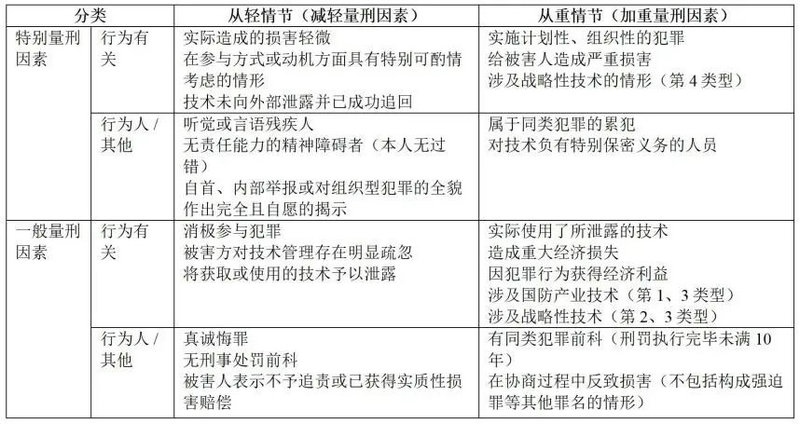

从轻及加重的考量因素

缓刑相关

侵犯商业秘密犯罪的缓刑

泄露产业技术犯罪的缓刑

结语

韩国在打击产业技术泄密方面正持续强化刑事执法,特别是对国家核心技术的保护已上升为国家安全层面的重点议题。本文通过执法数据、判决分析及最高法院的动向,展现出韩国司法机关对技术泄密行为趋于严厉的处理态度。

外国企业在韩投资经营时,应高度重视技术管理合规,建立健全的内部控制与保密制度,切实防范员工、合作方或外部势力非法获取泄露关键技术(或者非法带入关键技术),以降低法律风险并确保在韩业务的稳定发展。

参考文献:

[1]https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2025/03/13/CLLDHM7MVFA3VOFRSFGGCFZL2E/

[2]https://www.yna.co.kr/view/AKR20250523125000004

[3]《韩国刑法》第355条(侵占与背任)

① 保管他人财物之人,若侵占该财物或拒绝返还的,处五年以下有期徒刑或一千五百万韩元以下罚金。

② 处理他人事务之人,若实施违反其职务的行为,从而自己或使第三人取得财产上的利益,并使本人遭受损害的,适用前款之刑。

第356条(业务上的侵占与背任)

因违反业务上的职务而构成第355条所列罪行者,处十年以下有期徒刑或三千万韩元以下罚金。

[4]https://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/criterion/criterion_43/intellectual_property_02.jsp#tabs-2

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。