2025半年度证券期货行业行政处罚半年度全景观察

2025-07-14

一、2025半年度证券行政处罚案例综述

2025年是股票发行注册制改革持续深化之年,是资本市场全方位改革不断推进之年,同时也是新《虚假陈述司法解释》实施后的第三个年度。作为专注于证券合规及争议解决业务领域的法律服务团队,我们在2025年下半年开启之际,根据公开信息,梳理2025年上半年证券期货监管部门的监管实践情况,以期提供观察证券监管实践的角度,供资本市场参与主体参考。

2025年上半年,证券监管部门监管力度不减,关于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其派出机构于2025年上半年作出的行政处罚数量,本文相关数据来源于易董数据库的统计,由于统计口径的差异,本文梳理的数据可能与证券监管机构未来统计的数据不完全一致。

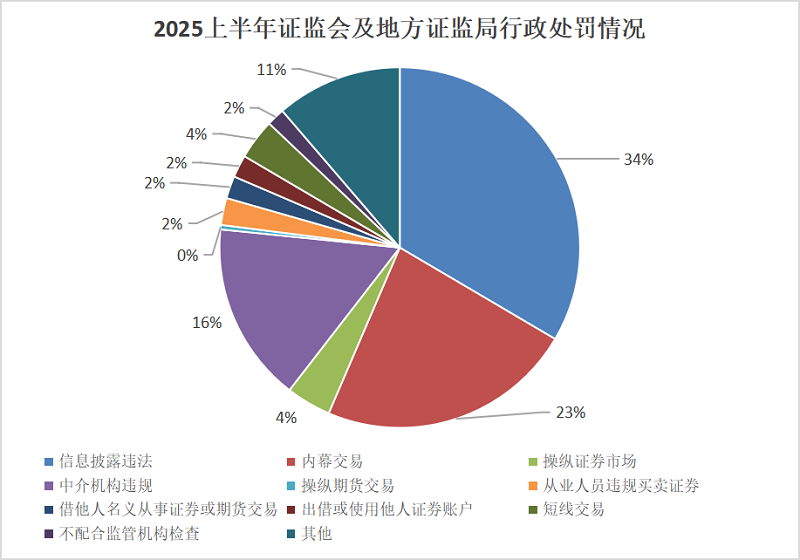

截至笔者完成本文之前,从公开信息来看,以行政处罚决定书落款日期作为统计口径,自2025年1月1日至2025年6月30日,中国证监会及其派出机构合计作出217例行政处罚,其中中国证监会合计作出77例行政处罚,中国证监会派出机构(亦称“地方证监局”)合计作出140例行政处罚。案件总数同比增长6.9%,与去年同期基本持平,并未产生较大波动。2025年上半年,中国证监会及其派出机构持续保持高压态势,对各类证券违法违规行为实施严厉打击,体现了“全覆盖、零容忍”监管理念的进一步深化。

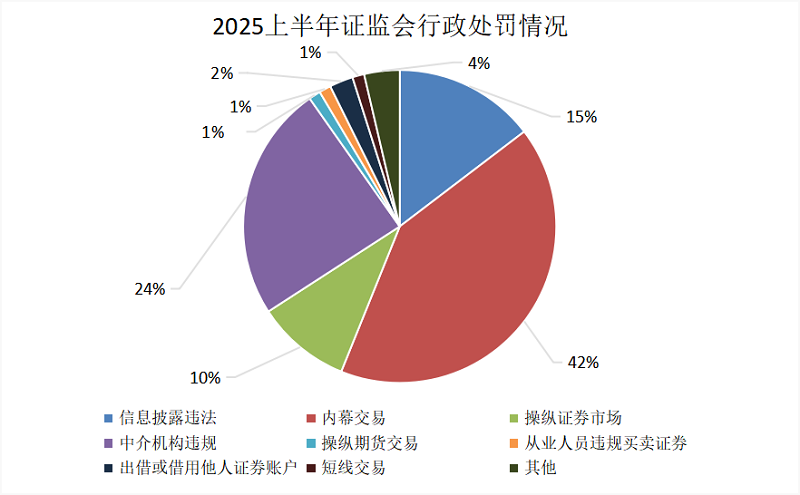

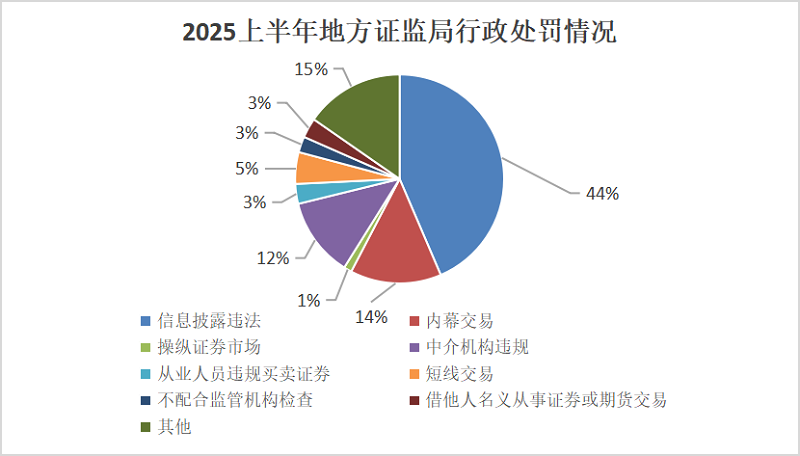

2025上半年,证券监管部门处罚的违法行为依旧以信息披露违法、内幕交易等为主。共有83起信息披露违法案件,其中中国证监会作出12例行政处罚,中国证监会派出机构合计作出71例行政处罚;其次,上半年共有57起内幕交易案件,中国证监会作出34例行政处罚,中国证监会派出机构合计作出23例行政处罚;以及2025上半年共有11起操纵证券、期货市场案件,中国证监会合计作出9例行政处罚,中国证监会派出机构作出2例行政处罚。此外,2025年上半年中国证监会及其派出机构对40起中介机构违规案件、6起从业人员违规买卖证券案件、5起出借或借用他人证券账户案件、5起借他人名义从事证券或期货交易案件、9起短线交易案件、4起不配合监管机构检查案件以及除上述违规类型外,还涉及其他违法违规行为的28起案件做出行政处罚。

▲图1为2025年上半年中国证监会证券期货行政处罚案例数量占比

▲图2为2025年上半年中国证监会派出机构证券期货行政处罚案例数量占比

▲图3为2025年上半年中国证监会及其派出机构合计证券行政处罚案例数量占比

二、2025上半年证券期货行政处罚案例分析

(一)持续推进违规信息披露与内幕交易整治

作为资本市场中较为常见的违法违规行为,证券监管部门对自然人及上市公司在信息披露、内幕交易及市场操纵等方面的违规行为始终保持高度关注。这几类违法行为是证券监管的重点,尤其是信息披露违规和内幕交易,这两者在资本市场中尤为普遍。

据统计,2025年上半年共发生83起信息披露违法案件,其中中国证监会作出12例行政处罚,其派出机构合计作出71例行政处罚。信息披露违法的主要原因集中在以下几个方面:关联交易披露不规范、资金占用及对外担保的披露不规范、财务虚假记载、虚增营业收入与利润、重大诉讼和仲裁事项的披露不规范、未按规定披露定期报告、募集资金的使用情况等。被处罚的情况通常表现为信息披露不真实、不准确、不完整、不及时及不规范等。信息披露违规事件频发一定程度上反映出上市公司在公司治理和内部合规方面仍存在深层次问题。信披违规直接损害了投资者的合法权益,是市场资本市场健康发展的最大障碍,因此监管部门对此类行为将持续保持“零容忍”态度,严厉打击。

并且,关于信息披露违法的典型案例,中国证监会分别于2025年2月28日、3月21日、3月28日,通报东方集团、普利制药、东旭集团的行政处罚及拟行政处罚情况。

其次,上半年共有57起内幕交易案件,中国证监会作出34例行政处罚,中国证监会派出机构合计作出23例行政处罚。内幕交易的案例相较于前几年,依旧体现为“窝案”高发以及内幕信息知情人直接交易。作为“关键少数”,上市公司的董监高、实控人、控股股东等是上市公司天然的内部人,仍然具有显著的信息优势,同时,也是监管部门关注的重点。

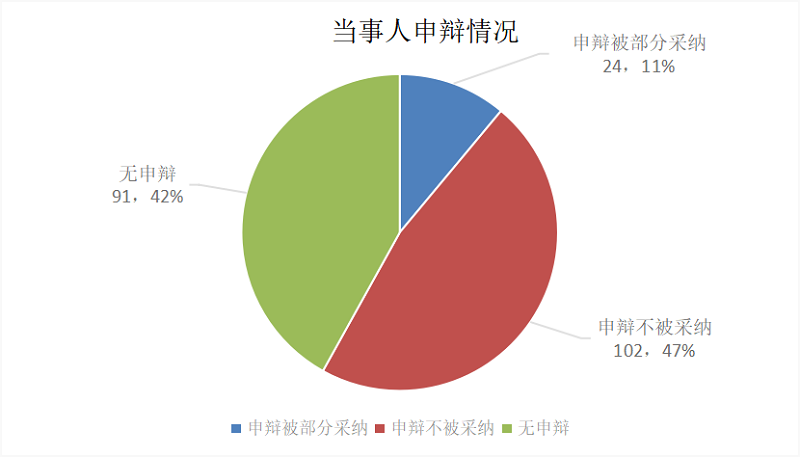

(二)聚焦“关键少数”,责任追究精细化

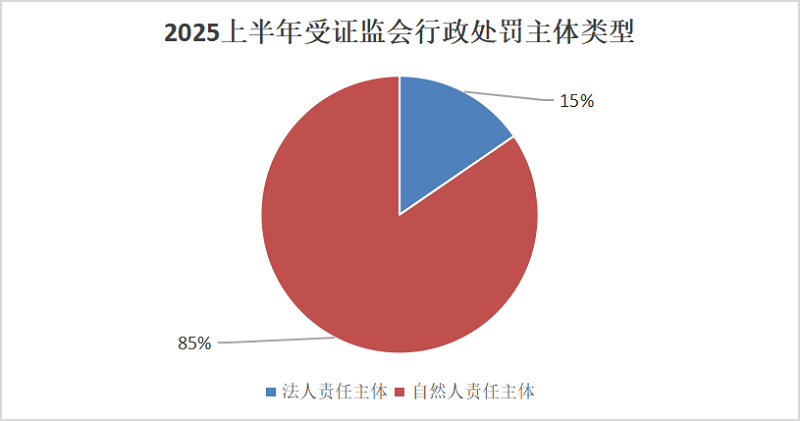

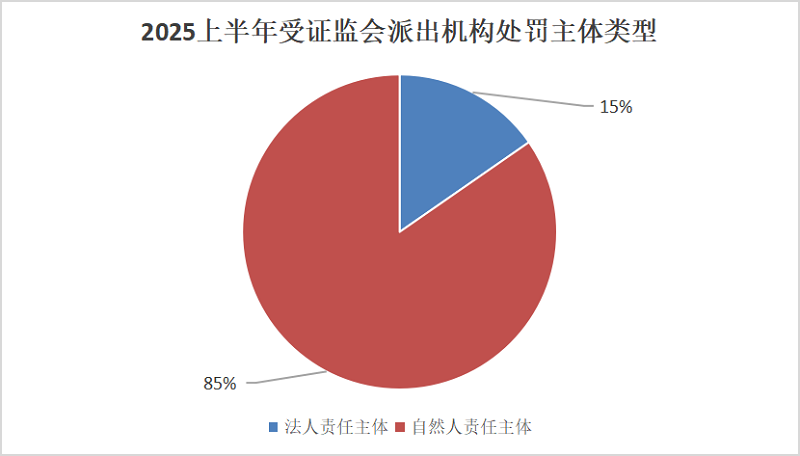

2025年上半年行政处罚的对象涉及631人次,其中涉及97家法人责任主体,和534名自然人责任主体。

▲图4为2025上半年受证监会行政处罚主体类型及占比

▲图5为2025上半年受证监会派出机构行政处罚主体类型及占比

在2025年上半年,针对信息披露违法行为的行政处罚案件中,共有44家法人作为责任主体受到行政处罚。其中,中国证监会直接作出12项行政处罚决定,而中国证监会派出机构则累计作出32项行政处罚。至于自然人责任主体,共计311名,包括63名由中国证监会直接处罚的自然人及248名由其派出机构处罚的自然人。该等自然人责任主体涵盖了董事长、董事、实际控制人、法定代表人、监事、财务总监以及其他高级管理人员等关键职位。

关于证券监管机构对“关键少数”的监管,一方面,监管机构根据案件的具体情况,对关键职位的自然人实施了行政处罚;另一方面,也体现了在公司披露的信息出现虚假记载或误导性陈述时,并非所有董事、监事或高级管理人员均必然承担法律责任。确实存在减免责任合法理由的董监高,不应成为信息披露违规行为的“陪绑者”,有利于确保责任追究的精准性和公正性。

根据我们的办案经验,上市公司董监高根据各自实质履职情况,经过积极申辩,确实存在减免法律责任的情况。

对于内幕交易与操纵证券市场的案件而言,在2025年上半年,涉及内幕交易的行政处罚案例共涉及77名责任主体,其中39名由证监会处罚,其余38名则由证监会派出机构处罚。这些责任主体大多为与公司有关联的其他方,少数包括公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员。与此同时,在操纵证券/期货市场的案件中,共有12名责任主体受到证监会的处罚[1],2名自然人被证监会派出机构处罚。他们的身份包括投资管理公司、公司的法定代表人、期货公司从业人员以及直接当事人。相较于普通投资者,上市公司的实控人和董监高等“关键少数”自然拥有信息优势。近年来,证券监管领域一直强调对这些“关键少数”加大打击力度,这体现了监管机构坚持“追首恶”原则的决心和行动。

(三)对中介机构问责持续强化

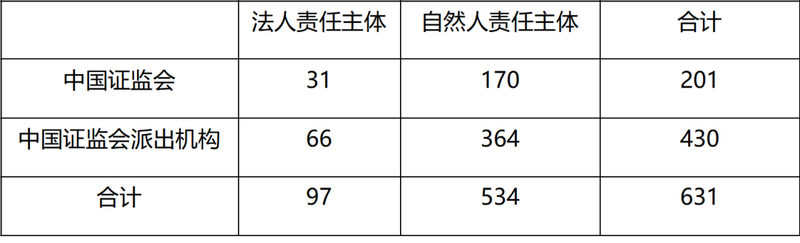

从公开的行政处罚决定书中来看,中介机构被行政处罚的案件数量相较于2024上半年同期涨幅明显,主要集中在会计师事务所以及证券公司。中国证监会及中国证监会派出机构分别作出各20例行政处罚,其中涉及会计师事务所22例、证券公司10例、投资咨询机构2例、期货公司4例、律师事务所2例。对中介机构作出行政处罚的同时,对中介机构自然人亦会作出相应行政处罚,中介机构执业人员因违规被作出行政处罚的风险仍然存在。

▲图6为2025上半年中介机构受行政处罚情

2025年上半年,证券监管部门对中介机构的违法处罚力度持续不减,充分体现其压实“看门人”责任的坚定立场。处罚范围广泛,涵盖了会计师事务所、律师事务所、证券公司、基金管理人、期货公司以及投资咨询机构等各类市场“看门人”。

会计师事务所依然是受罚最多的中介机构类型,共涉及22个处罚案例 。其主要违规类型集中在审计程序缺陷、工作底稿不规范、财务报告错误、虚假记载等方面。监管机构始终对审计质量保持高度警惕,充分确保财务信息的真实与可靠性。

值得注意的是,律师事务所的勤勉尽职情况逐渐被监管部门重视,2025上半年有两家律所受到中国证监会处罚,主要问题涉及未充分履行核查、验证、见证义务、重组法律意见书存在重大缺陷以及工作底稿不完善。

此外,证券公司、基金管理人、期货公司和投资咨询机构的违规案例也屡见不鲜 。证券公司的主要违规行为包括从业人员违规买卖证券、借用他人名义从事证券交易以及尽职调查不规范。基金管理人则主要因侵占挪用或混同基金财产、信息披露不规范和内控制度缺陷而受罚。期货公司涉及借他人名义从事期货交易、操纵期货交易和风险管理及内控不规范。监管部门在全面压实各类中介机构的“看门人”责任的同时,也日益关注强调各类中介机构的内部治理和风险控制,未来,中介机构应进一步加强自身合规意识,完善合规制度体系,强化风险防控,优化内控监督机制。

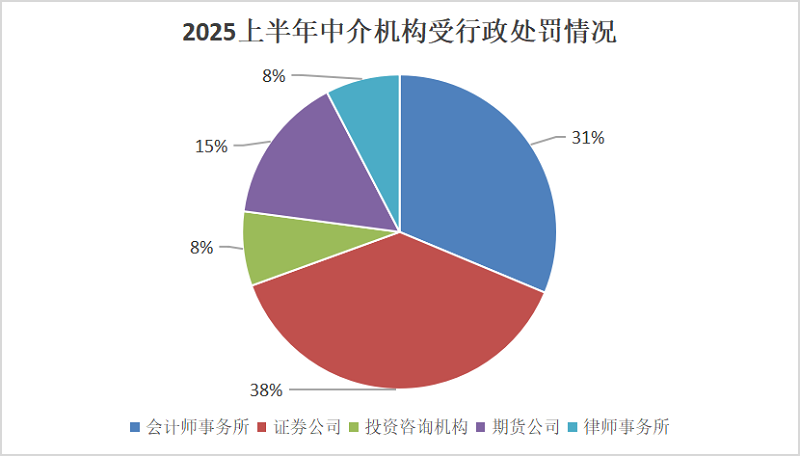

(四)当事人提出陈述申辩的绝对数量存在涨幅,但支持率下降

2025年上半年作出的证券行政处罚中,91起案件中的行政相对人未提出陈述申辩,126份行政处罚决定书中提及行政相对人提出陈述申辩,占比约为58.1%。对比2024上半年,行政相对人提出陈述申辩的占比存在小幅增长。在前述126份提及行政相对人提出陈述申辩的行政处罚决定书中,102份行政处罚决定书中的陈述申辩理由未被采纳,24份陈述申辩理由部分被采纳,部分采纳率约为19.1%,相较于2024年上半年的15.22%略有增长。因证券监管部门对陈述申辩理由全部采纳的,可能不再作出行政处罚,故而无法纳入统计数据。

▲图7为行政相对人陈述申辩状况

(五)处罚力度增强

2025年上半年,证券监管部门在行政处罚力度上保持高压态势,通过巨额罚没款和常态化的市场禁入措施,进一步提升违法违规成本,形成强大震慑力。

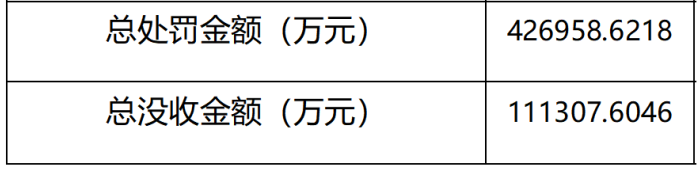

▲表1-2为2025年上半年行政处罚金额及市场禁入情况

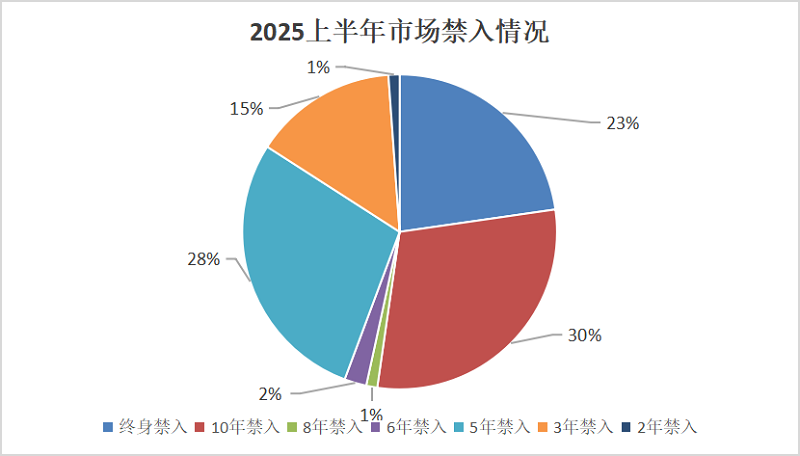

▲图8为2025上半年市场禁入年限占比

罚没金额方面,2025年上半年总罚款金额高达426,958.62万元 ,总没收金额大约在111,307.60万元。

市场禁入措施在2025年上半年被频繁使用,共计88名责任主体被采取市场禁入措施 。其中,终身禁入有20例,10年禁入有26例,8年禁入有1例,6年禁入有2例,5年禁入有25例,3年禁入有13例,2年禁入有1例 。市场禁入相较于罚款更加严厉,直接剥夺违法者在证券市场的从业资格或交易权利。这些长期甚至终身禁入的案例,主要针对实际控制人、董事、总经理、财务总监等主要责任人。监管部门正通过严厉的市场禁入措施,强化对“关键少数”的约束,从源头上防范和遏制重大违法行为,确保市场秩序稳定与健康发展。

三、证券市场相关案例新突破-首次对配合造假方同步追责

2025年6月27日,中国证监会发布了对南京越博动力系统股份有限公司(越博动力,已退市)涉嫌信息披露违法违规行为的行政处罚事先告知书。此次处罚不仅对上市公司及主要责任人施以严惩,包括合计3080万元的罚款以及对李占江等关键人员处以8至10年的证券市场禁入措施 ,更具里程碑意义的是,证监会首次对两名非中介机构第三方主体——于某和贺某——因配合财务造假,直接实施行政处罚,分别拟罚款200万和30万元。

近年来,资本市场财务造假手段日益复杂。一个显著的特点是第三方主体配合、串通上市公司实施造假,双方乃至多方形成利益链、“生态圈”。传统的侧重于上市公司内部的“关键少数”和中介机构的监管模式已不足以有效应对涉及外部协作的复杂造假网络。因此,监管机构将打击范围扩展至这些外部协助者,正是为了更全面地瓦解这些日益扩散和相互关联的违规行为。

越博动力案是中国证监会首次对非中介机构的“配合造假方”或“协助造假主体”直接施加行政处罚。此前,监管机构的执法重点主要集中在上市公司本身、实际控制人、董监高这些“关键少数”,以及保荐人、审计师、律师等“看门人”中介机构 。虽然中介机构因未勤勉尽责或串通造假也曾面临处罚 ,但对积极配合上市公司实施虚假业务的非中介第三方主体进行直接行政处罚,是我国证券监管实践的全新突破,标志着监管理念从单纯的“个案惩处”向“生态治理”的深刻转变,旨在坚决破除造假“生态圈”。

本案贯彻了证券监督管理机构“追首恶、惩帮凶”的监管理念 :任何参与到造假链条中的主体,无论其与上市公司是否存在直接雇佣关系,都将面临法律责任。这一突破性举措表明证券监督管理机构将不仅是对已发生的欺诈行为被动调查追责,而将更加主动致力于从源头上遏制欺诈行为发生。通过显著提高任何考虑参与或协助欺诈计划的个人或实体的违法成本和风险,监管机构使得欺诈行为更难获得外部支持或“避风港”。

四、2025下半年证券期货监管展望

中国证监会于2025年1月13日召开系统工作会议,全面总结了2024年的工作,并对2025年的重点任务进行深入部署。会议要求,证监会系统要坚持稳中求进、以进促稳,紧扣防风险、强监管、促高质量发展的工作主线,持续推动资本市场新“国九条”和“1+N”政策体系落地见效,努力实现支持经济回升向好与推动自身高质量发展的良性互动。聚焦主责主业,着力提升监管执法效能和投资者保护水平。坚持惩、防、治并举,进一步完善监管执法体制机制,补齐资本市场法治建设短板,强化科技赋能。突出依法监管、分类监管,快、准、狠打击违法违规,既抓早、抓小、抓苗头,更打大、打恶、打重点,提升监管执法的精准性。出台中小投资者保护政策措施文件,推动健全特别代表人诉讼、当事人承诺等制度机制,切实维护市场“三公”。落实好资本市场财务造假综合惩防工作意见,进一步提升财务造假等线索发现能力。加快制定对控股股东、实际控制人行为约束的总体监管方案,加快完善退市过程中的投资者保护制度机制等。

2025年1月17日,中国证监会发布了《中国证监会行政处罚裁量基本规则》,2025年3月1日起施行。《裁量规则》主要内容包括:一、明确裁量阶次和裁量情节。设置不予处罚、免予处罚等六档裁量阶次,并规定各档裁量阶次的适用情形。二、明确相关处罚规则。对共同违法,确立“先整体认定后区分处罚”的裁量规则。对于多次违法,明确了“多个独立违法行为累计处罚”的基本规则。三、建立主要负责人批准或者集体讨论制度。四、落实“立体追责”和“行刑衔接”。五、加强证监会的监督指导。明确证监会对派出机构行使处罚权进行监督、指导,实现处罚标准适用的统一。

2025年2月7日,中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》,强调坚持在市场化法治化轨道上推进资本市场创新发展。处理好政府和市场的关系,深化资本市场投融资综合改革,加强风险防控和监管能力建设。加快监管智能化转型,加强系统互通,强化跨部门数据和信息共享,进一步提升监管效率和风险识别防范能力。统筹做好防风险、强监管工作。强化风险监测预警和早期纠正,对可能存在的风险做到早识别、早预警、早暴露、早处置。坚守监管主责主业,从严打击以金融“五篇大文章”为名实施的各类违法违规行为。

2025年2月21日,中国证监会与最高人民检察院联合发布8宗证券违法犯罪指导性案例,其中行政违法案例选取了欺诈发行、信息披露违法、操纵市场和内幕交易等重点案件类型中具有指导意义的案件,彰显“零容忍”、严监管理念,证监会将不断提高违法违规线索发现能力,提升办案质效,继续与司法机关、金融监管部门等相关各方凝聚合力,持续巩固并不断加强资本市场执法高压态势,共同护航资本市场高质量发展。

2025年5月15日,最高院、证监会联合发布《关于严格公正执法司法 服务保障资本市场高质量发展的指导意见》,强调聚焦司法规则完善、以案件审理促推上市公司质量提升、依法打击欺诈发行和持续信息披露造假、完善虚假陈述民事赔偿责任制度体系、便利投资者依法维护自身合法权益、发挥投资者保护机构作用、常态化开展证券纠纷代表人诉讼、落实民事赔偿责任优先制度。

2025年5月15日,中国证监会亦发布《年度评选十大投资者保护典型案例》,其中,包含证券虚假陈述特别代表人诉讼、信息披露违法案、操纵证券市场民事赔偿案、私募基金产品代销纠纷案等典型案件类型。

2025年上半年,中国资本市场持续深化改革,强化监管,积极服务国家经济高质量发展。中国证监会及相关部门在工作会议和新规中明确了未来证券期货监管的重点和方向,即更加严格、精细化、科技化和注重服务实体经济。可以预见,2025年下半年中国证券监管将以“强监管、防风险、促高质量发展”为主线,构建更加完善的法治体系,运用科技手段提升监管效能,并坚定不移地维护市场公平和投资者合法权益,为建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场而不懈努力。

参考文献:

[1]存在同一主体被因操纵证券市场与操纵期货交易被证监会处罚两次的情况,这里按一名主体统计。

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。