建筑工程第三者责任险:法律问题与典型案例探析

2025-08-18

建筑工程第三者责任险通常作为建筑工程一切险的附加险或独立险种存在,其核心功能在于:在保险期间内,因与承保工程直接相关的意外事故造成工地内及邻近区域第三者人身伤亡或财产损失,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任,由保险人依约赔付。该险种不仅保障施工企业的稳定经营,也为事故受害者提供及时救济,对促进建筑行业健康发展、维护社会公共利益具有重要作用。随着我国基础设施建设规模持续扩大和工程总承包模式的广泛应用,建筑工程第三者责任险的索赔规模与争议数量呈几何级增长,法律适用分歧亦日趋复杂。本文以大数据裁判为切入点,结合现行示范条款与典型案例,对建筑工程第三者责任险的法律问题进行系统梳理并提出合规建议,供建筑业、保险业及裁判机关参考。

一、建筑工程第三者责任险司法案例大数据分析

通过以“建筑工程第三者责任险”为全文检索词于Alpha案例库进行检索,截至2025年7月21日,共得有效裁判文书43份。样本虽有限,但已覆盖一审、二审程序,具备统计学意义上的代表性,足以反映当前司法实践之概貌。

(一)时间及地域分布特征

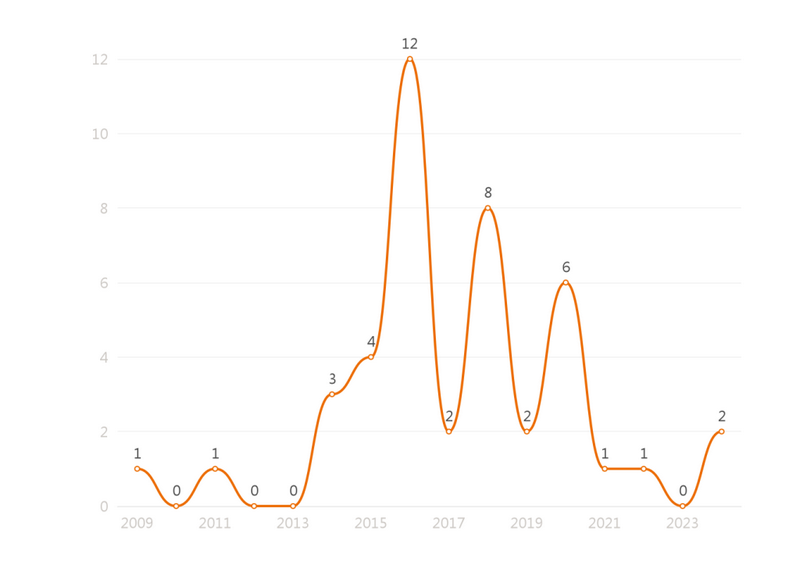

从时间分布来看,案件发生呈波动趋势。自2023年以来,案件呈逐年递增之势,侧面印证建筑工程活动复苏与第三者索赔意识同步抬升。

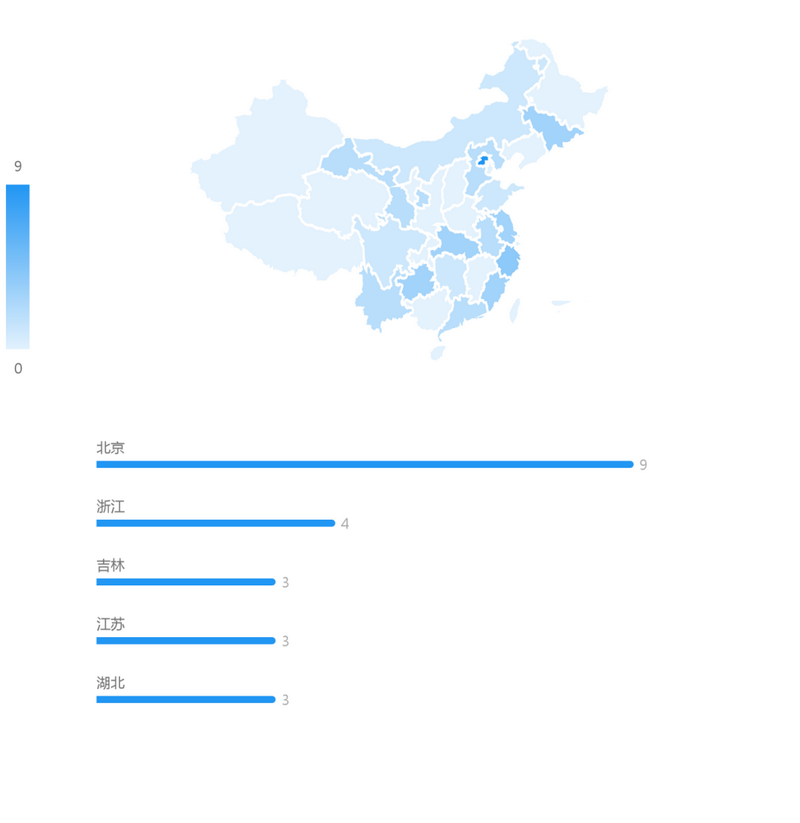

从地域分布来看,当前案例主要集中在北京市、浙江省、吉林省,分别占比20.93%、9.30%、6.98%。其中北京市的案件量最多,达到9件。北京案件集中,可能与大型基建项目密集、保险主体总部聚集及司法环境透明度高相关。

(二)案由及行业分布特征

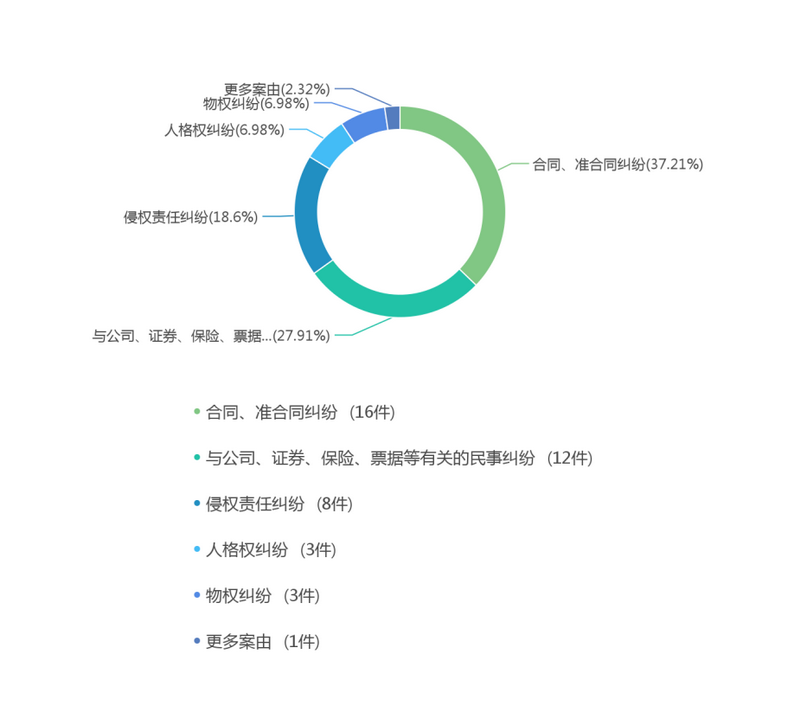

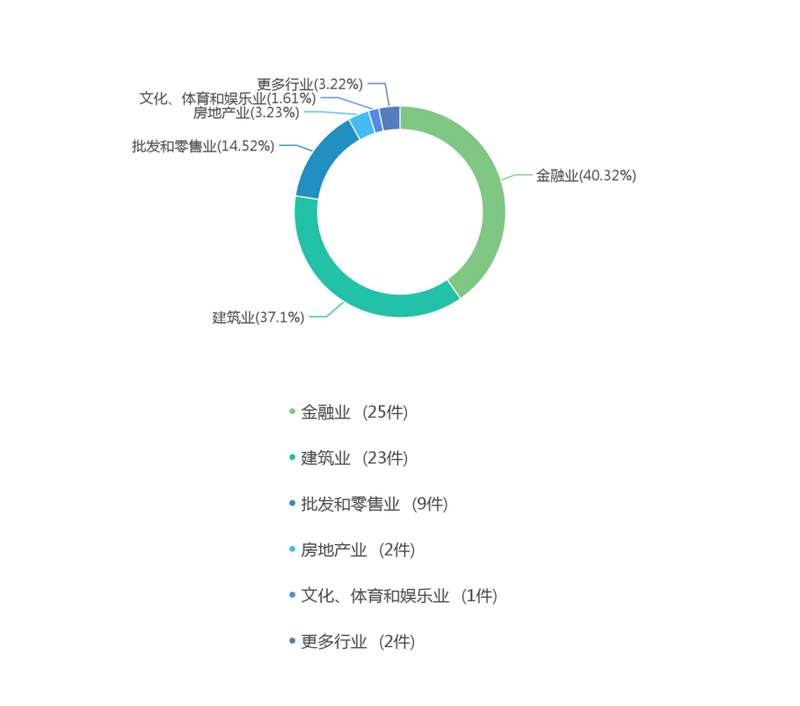

案由集中于合同纠纷、侵权责任纠纷及保险纠纷三类,呈现“合同—侵权—保险”递进式结构,体现第三者责任险兼具合同履约与侵权赔偿双重法律属性。行业分布则主要集中于金融业、建筑业、房地产业,符合建筑工程第三者责任险以施工企业为投保主体、金融机构为承保主体的业务模式,表明建筑工程第三者责任险之争议多发生于资金密集、风险叠加的产业链。

(三)裁判程序与结果分析

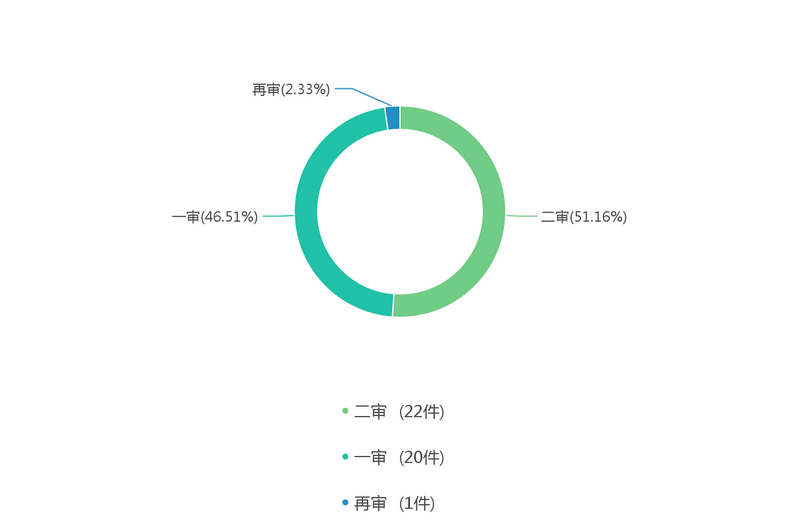

1.审理程序

根据以上程序分类统计可以看到当前的审理程序分布状况。一审案件有20件,二审案件有22件,再审案件有1件,表明诉讼对抗性强,上诉率高。

2.裁判结果

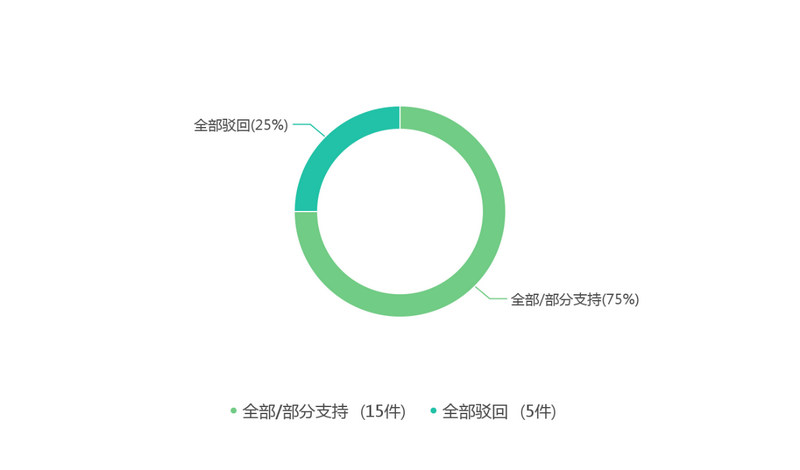

(1)一审裁判结果

通过对一审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下全部/部分支持的有15件,占比为75.00%;全部驳回的有5件,占比为25.00%,反映司法倾向保护第三者权益。

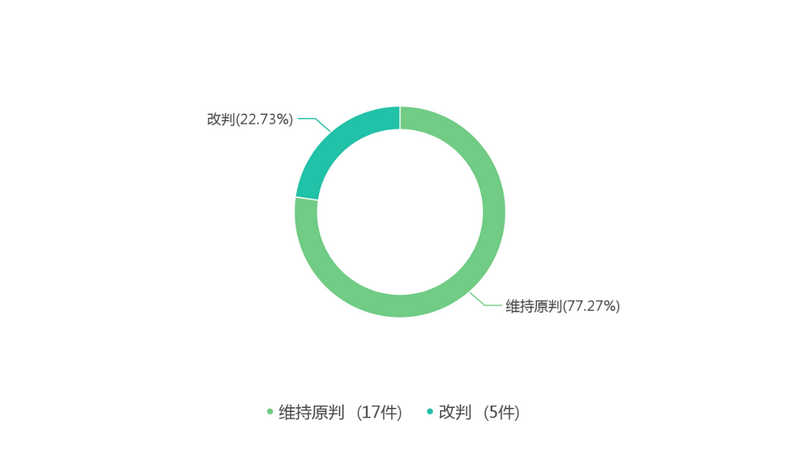

(1)二审裁判结果

通过对二审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下维持原判的有17件,占比为77.27%;改判的有5件,占比为22.73%,争议焦点集中于“保险责任范围”与“免责条款效力”。

由以上数据结果可见,保险公司拒赔主张在一审阶段败诉率较高,但二审改判中可能涉及免责条款效力、事故因果关系等核心争议的重新认定。

二、建筑工程第三者责任险示范条款和要素分析

我国建筑工程保险条款标准化工作虽持续推进,但针对第三者责任险的专项示范条款仍显不足。当前行业实践中普遍采用的仍是嵌套于《建筑工程一切险条款》(如2009版)中的第三者责任保险部分。该条款体系集中体现了险种的核心要素。下文结合2009版条款文本,系统解析关键法律要素。

(一)核心保险责任要素

1.因果关系限定

《建筑工程一切险条款》(2009版)中,保险人仅对“因发生与本保险合同所承保工程直接相关的意外事故”导致的损失承担责任。此规定将保障范围严格限定于与施工活动存在直接因果链条的突发事件,排除了如因工程导致区域交通长期瘫痪引发的次生事故等间接或衍生风险。

2.空间效力边界

事故须发生于“工地内及邻近区域”。“邻近区域”的模糊性成为争议高发点,司法实践中通常结合工程性质、技术规范及专业鉴定综合判定影响半径。

3.赔偿对象甄别

《建筑工程一切险条款》(2009版)第21条明确将“工程所有人、承包人及其雇员、家庭成员”的人身财产损失排除在“第三者”范畴之外,凸显责任险的对外赔偿本质。但需注意,此规定未涵盖劳务派遣等新型用工模式,传统"雇员"定义难以覆盖劳务派遣等新型用工关系,与劳动保障发展存在一定冲突。

(二)责任免除体系

1.技术风险除外

《建筑工程一切险条款》(2009版)第20条第1项划定了风险分配的关键红线。“震动、移动或减弱支撑”免责条款旨在将深基坑、隧道等高风险作业中难以完全避免的地层扰动损失移出承保范围,但司法实践通过可归责性审查予以制衡:若损失主因系被保险人未按规范设计、施工或监测所致技术缺陷,则免责条款的效力将被否定,以防止保险人借技术概括除外逃避应担之责。

2.责任性质分层

《建筑工程一切险条款》(2009版)第21条第4项明确不保“被保险人应该承担的合同责任”,但书条款补充规定“无合同存在时仍应承担的法律责任不在此限”。条款一方面以“合同责任除外”为原则,将被保险人基于合同关系承担的违约金、赔偿金等排除;另一方面又以但书形式保留“纯粹法定侵权责任”保障,从而形成只有当第三者的请求权基础完全源于法律强制规定而非任何契约安排时,保险责任始得触发的特殊机制。

3.主体关联排除

《建筑工程一切险条款》(2009版)将工程关联方人员及其财产损失整体除外,以维系“第三者”概念的清晰边界;然而,面对劳务外包、平台用工等新型关系,现有文本并未提供识别“关联方”的弹性标准,致使部分与施工活动紧密关联却缺乏劳动合同的从业者处于保障盲区。

(三)赔偿处理机制

首先,《建筑工程一切险条款》(2009版)通过设置“每次事故责任限额、每人人身伤亡责任限额、累计责任限额”三重防线,实现风险成本与承保能力的精确匹配,从而构建层次化、可预测的风险分散框架。其次,规范明确人身伤亡赔偿不扣除每次事故免赔额,体现生命健康权的特殊保护价值。最后,条款赋予受害第三人直接请求权,规定“被保险人怠于请求的,第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿”,实质突破合同相对性限制,显著提升救济效率,但"被保险人怠于请求"的启动标准仍有待进一步明晰。

三、建筑工程第三者责任险类案规则分析

通过对典型案例的梳理,当前司法实践对建筑工程第三者责任险之争议集中于“保险责任范围之界定”“免责条款之效力”“事故性质之识别”三大核心争点。依争点之不同,可将案例归纳为以下四类,并据此提炼相应裁判规则。

(一)施工质量瑕疵或安全管理缺失所致第三者损害之责任认定

在建筑工程第三者责任险纠纷中,法院通常以“不可预料且被保险人无法控制的突发性事件”作为判断事故是否属于承保“意外事故”的统一标准。意外事故必须同时满足“不可预料”“无法控制”及“突发性”三要件,且被保险人负有举证责任。

若被保险人未能证明损害系由符合上述三要件的意外事故直接所致,或事故显系未执行停工指令、未进行安全交底、冒险作业等可归责于施工方的管理缺陷所引发,则认定其对结果具有预见可能性与控制能力,从而否定“意外事故”属性,将损失排除在保险责任之外。一旦事故被定性为生产安全责任事故,即可推定其不符合“意外事故”构成要件,保险人不承担第三者责任险赔偿责任。

在广东省中山市中级人民法院审理的(2022)粤20民终2830号案中,法院认为:《建筑工程一切险条款》第十八条约定:“在保险期间内,因发生与本保险合同所承保直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任,保险人按照本保险合同约定负责赔偿。”该条款第五十五条释义条款载明:“意外事故是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。”据此,承担第三者责任保险的前提是涉案事故是保险合同承保的意外事故。本案中,黄圃建筑公司主张何某住宅工程造成工地内及邻近区域的第三者财产受损,但仅提交了受损情况照片拟证明第三者财产损失,从黄圃建筑公司举证的情况来看,其提交的证据无法证明何某住宅工程造成的损失属于不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件,黄圃建筑公司亦没有提交其他证据证明其主张的第三者财产损失系因意外事故造成,故何某住宅工程所造成工地内及邻近区域第三者财产受损不属于《都邦财产保险股份有限公司建筑工程一切险条款》第十八条约定的第三者保险责任范围,并非都邦财保公司、都邦财保中山支公司的承保范围,黄圃建筑公司起诉要求都邦财保公司、都邦财保中山支公司承担涉案保险责任缺乏合同依据,本院不予支持。

江苏省兴化市人民法院在审理(2022)苏1281民初7186号案时,认为:案涉事故是一起生产安全责任事故。从“不可预料”的角度而言,本案中作为建设工程的施工单位未落实企业主体责任,具体包括未对停工指令的执行情况进行检查,未按规定有针对性地进行安全技术交底等等,在该种情形下,施工单位应当预见到会有发生安全责任事故的可能性。此外,案涉事故系由于梵润公司劳务负责人曹阳未执行总包金领公司的停工通知,组织工人冒险作业等直接原因所致,梵润公司作为金领公司的工程分包单位,该事故相对于金领公司而言,显然也不属于“不可预料”。从被保险人“无法控制”的角度而言,安全责任事故是在施工过程中发生的,而施工过程应当是施工单位可控的范围,作为被保险人的施工单位如果能够全面落实企业主体责任,严格执行各项安全措施和制度,加强现场作业管理,该起安全责任事故应当能够避免。也就是说,案涉事故既非“不可预料”,也非“无法控制”,不属于保险合同约定的意外事故,因此,也不属于保险公司的保险责任范围。

(二)施工人员人身伤亡是否属于第三者责任险保障范围

施工人员与被保险人存在劳动或劳务关系,且伤亡发生于施工作业过程中,应认定为工伤范畴。建筑工程责任险一般不覆盖施工人员的工伤事故,如工伤事故已约定排除在保单责任范围之外,则施工方需自行承担赔偿责任。保险公司拒赔的行为符合保单条款。

在(2017)甘0191民初1559号案中,甘肃省兰州新区人民法院认为:中盛路桥公司因承建的路面工程项目发生山体滑坡遭受经济损失,该公司主张对其受伤工作人员应适用第三者责任保险由人保兰州新区分公司予以赔付。根据庭审查明,曾志明、范和平和李生州与中盛路桥公司存在劳务关系,系中盛路桥公司工作人员,根据《一切险条款》保险责任第十八条及责任免除第二十一条约定,该三人并非工地内及邻近区域的第三者,则保险人不负责赔偿。该公司又主张依据保险单特别约定中的交叉责任扩展条款予以理赔的意见,涉案保险单特别约定处第八条亦有约定,中盛路桥公司没有证据证明该三人为涉案保险合同明细表列明的被保险人,且根据该条约定上述三人的人身伤亡损失应在劳工保险或雇主责任保险项下投保,保险人不承担赔偿责任。

在浙江省岱山县人民法院审理的(2017)浙0921民初1085号案中,法院认为:根据案涉《建筑工程一切险条款》第二十一条第二款约定,工程所有人、承包人或其他关系方或其所雇用的在工地现场从事与工程有关工作的职员、工人及上述人员的家庭成员的人身伤亡或疾病造成的损失、费用,保险人不负责赔偿。葛海能作为原告大昌公司的职工,根据该保险条款的约定,其人身伤亡属于保险人的免赔范围。

(三)自然灾害介入情形下责任之划分

自然灾害本身不构成“意外事故”,但若被保险人未采取合理防损措施致损失扩大,就其可归责之部分仍须承担赔偿责任;保险人仅对不属于自然灾害直接造成且符合“意外事故”定义之损失负责。

在(2021)渝0240民初2216号案中,法院认为:根据保险条款的释义,本案所涉暴雨事故属于自然灾害,不属于意外事故,故本案所涉第三者损失不属于保险公司第三者责任险赔偿范围,被告的此项辩解符合合同约定,本院予以采信。被告有权拒绝原告要求其赔偿第三者责任险保险金的请求。

在广东省深圳市罗湖区人民法院审理的(2016)粤0303民初2178号案中,法院认为:本次事故发生的主要原因是原告未严格按照《人行桥施工方案》进行施工,仅在围堰下方预留两个排水口而非按施工方案规定的预留四个排水口,在实际施工过程中既未按照施工方案规定先开挖排水沟道,亦未在地势低洼地段排水沟外侧进行围堰,而在人行桥下方形成的围堰密不透风,造成河道在降雨的情况下排水不畅等不当施工原因而导致的,原告明知有暴雨并预警的情况下违规作业存在重大过失。因此,本次事故并非条款中约定的不可预料以及被保险人无法控制的意外事故,只要原告严格按照《人行桥施工方案》的要求进行施工是可以避免本次事故的发生,是在可控范围内的……原告一方面认可自己的不当施工是造成本次事故的主要原因,一方面又认为本次事故是属于意外事故,本身自我矛盾。在本次事故中,这两者存在必然的因果关系,如果没有原告的不当施工就可以避免本次事故的发生。按照原告的逻辑,即使被保险人不按规定施工,只要购买保险发生事故都可以要求保险人进行赔偿,这显然是不公平的。因此,被告不应该承担保险赔偿责任及赔偿财产损失。

(四)多因一果情形下“近因原则”之适用

当损害系被保险人过失行为与第三方行为、自然力等多因结合所致,法院以“近因原则”审查施工行为与损害结果之间是否存在直接、有效、决定性之因果关系;若被保险人行为仅为间接或次要原因,且符合“意外事故”要件,保险人仍应在责任限额内赔付。

在内蒙古自治区科尔沁右翼中旗人民法院审理的(2022)内2222民初3852号案中,法院认为:案涉玉米损失系“2022年6月4日至5日连续大暴雨(日降水量达111 mm)”与“电建公司所建蓄水围堰溃堤后持续排水”叠加所致。一方面,暴雨本身属自然灾害,非保险合同所称“意外事故”;另一方面,鉴定意见及现场勘验表明,围堰为土质结构且未设护坡,汇水面积30余万㎡、坝顶与农田高差6.79 m,溃堤后形成大流量持续水流,直接导致下游1061亩玉米被淹并绝产。法院据此认定围堰质量缺陷及事后未采取减损措施的行为,与损害结果之间存在直接、决定性因果关系,并酌定电建公司承担70%责任;其余30%损失归因于大暴雨,不属保险责任范围。

在浙江省杭州市中级人民法院审理的(2019)浙01民终971号案中,法院认为:案涉交通事故虽发生在承保工程范围内,但是由第三者的违章驾驶行为引发,只是施工方未在事故路段设置明显的安全警示标志,其过错行为属于交通事故的原因力之一,而并非由工程施工直接相关的意外事故而引发。该事故责任不属于《建筑工程一切险条款》第十八条约定的保险责任范围,原审法院未判决浙商财保公司在大桥局第二公司投保的第三者责任险范围内直接承担赔偿责任,并无不当。

以上裁判逻辑与前述“近因原则”类案规则相契合,施工过失构成决定性近因时,保险人或施工企业不得以自然灾害为由全部免责,而应在其可归责范围内承担赔偿责任。

四、总结和建议

综合司法大数据及类案规则可见,法院对建筑工程第三者责任险的审查重心已从“形式免责”转向“因果实质”,凡事故可归因于被保险人可控的施工质量缺陷、安全管理缺位或违法分包、挂靠等情形,均易被认定为“非意外”而拒赔;相反,若事故虽由多重因素叠加,但施工行为仅为间接原因且符合“不可预料、无法控制”要件,则保险人仍应在限额内赔付。由此形成的裁判趋势是:严格限定“第三者”身份、从严解释“意外事故”范围、强化对免责条款提示说明义务的实质审查,并以“近因原则”作为责任边界的核心标尺。

基于上述裁判逻辑,建议施工企业在投保前应如实披露项目风险,避免“重大过失”或“违法分包”触发免责;施工全过程应留存安全交底、应急演练、天气预警及监理指令等书面记录,以便在争议中证明已尽合理防损义务;事故发生后应第一时间固定现场证据、通知保险人并启动减损措施,防止因举证不足或损失扩大而被拒赔。

对保险机构而言,应在承保端细化风险查勘报告,在理赔端建立“多因一果”技术鉴定机制,并在条款中对“意外事故”“第三者”等核心概念加粗提示、以通俗易懂的语言阐释,确保提示说明义务落地。此外,行业监管部门可进一步完善示范条款,明确责任边界,推动建筑工程第三者责任险的规范化发展。

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。