924新政以来私募基金收购上市公司案例简要梳理及相关法律问题探析

2025-10-31

国务院新闻办公室2024年9月24日举行新闻发布会,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会主要负责人介绍了金融支持经济高质量发展有关重磅政策(“924新政”)。其中,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》( “并购六条”),明确“支持私募投资基金以促进产业整合为目的依法收购上市公司”。白话理解,监管层欢迎的是不仅有资金、而且有产业能力和资源、可以帮助上市公司强筋健骨的“浓眉大眼”;想吸取上市公司甚至股市阳气的“妖精”,甚至想把健康上市公司大卸八块的“野蛮人”,应该不在受欢迎之列。

私募基金作为围绕资本市场而生的市场化投资机构,近十年A股历史上不乏收购上市公司的案例,如2015年九鼎投资收购控股上市公司中江地产并置入资产(该上市公司现已改名“九鼎投资”)、2015年中科招商举牌多家小市值公司、2016年IDG资本背景联合体收购四川双马(000935.SZ)、2018年东方富海收购控股光洋股份(002708.SZ)、2019年基石资本控股聚隆科技(现改名“香农芯创”)等。该类基金收购上市公司项目,从现在的结果看,有市场认为相对成功的、也有市场认为不那么成功的;而从监管部门态度看,私募基金收购上市公司曾一度不太受欢迎。

924新政(特别是“并购六条”)出台后,私募基金以促进产业整合为目的收购上市公司成为政策鼓励方式和方向,成为资本市场热点。这一年多来,资本市场也浮现出多起私募基金收购上市公司案例,私募基金收购上市公司的交易模式和过程,在资本市场924新政叠加私募基金监管政策的大背景下,有可探讨甚或可优化之处。本文尝试就此做些专题梳理和分析,供业内及相关实操人员研讨参考。

从严谨角度,特别需要提前说明的,本文所讨论的“私募基金”,既包括严格意义上在中国基金业协会备案的私募基金直接作为收购方,也包括备案私募基金通过所控股公司进行收购的情形,并包括更广泛意义上并被某些报道认为是“私募基金”、实际上并没有基协备案、法律形式上非持牌基金的“有限合伙”。

一、相关上市公司收购规定修订

924新政一年多来,与私募基金并购上市公司紧密相关法案或规定包括:

(1) 2024年9月,作为924新政标志和开启的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》( “并购六条”);

(2) 2025年3月,《上市公司收购管理办法(2025修正)》;

(3) 2025年5月,中国证监会正式发布《上市公司重大资产重组管理办法(2025修正)》,并同步修订了《上市公司监管指引第9号》,上海、深圳、北京证券交易所亦随即更新《重组审核规则》及配套指南。

“并购六条”之意义,开篇已有提及;《上市公司收购管理办法(2025修正)》虽然重要,但其中并没有特别提及私募基金。2025年公布的一系列修订规定中,与本文主题最重要相关的,是《上市公司重大资产重组管理办法(2025修正)》,其第十条和第四十七条均特别提到“基金”,“基金”一词出现达八次之多!在《上市公司重大资产重组管理办法(2025修正)》这一重要规定修订过程中,进一步明确对“基金”的鼓励政策和操作要求,无疑是“并购六条”鼓励私募基金“以产业整合为目的” 并购上市公司宗旨的具体体现。

比较受市场关注的是,《上市公司重大资产重组管理办法(2025修正)》第四十七条,对私募基金投资期限与重组取得股份的锁定期实施“反向挂钩”,明确:私募基金投资期限满48个月的,第三方交易中的锁定期限由12个月缩短为6个月,重组上市中控股股东、实际控制人及其控制的关联人以外的股东的锁定期限由24个月缩短为12个月。这条规定对面临LP到期退出的私募基金,无疑有重要意义。

基金业协会对私募基金收购上市公司是何态度?这一点,早在2018年,基金业协会就已通过答记者问的方式,明确其对私募基金参与上市公司并购重组的允许乃至鼓励的态度,该回答目前仍特意挂在基金业协会官网上(见如下截图)。

二、2025年相关案例

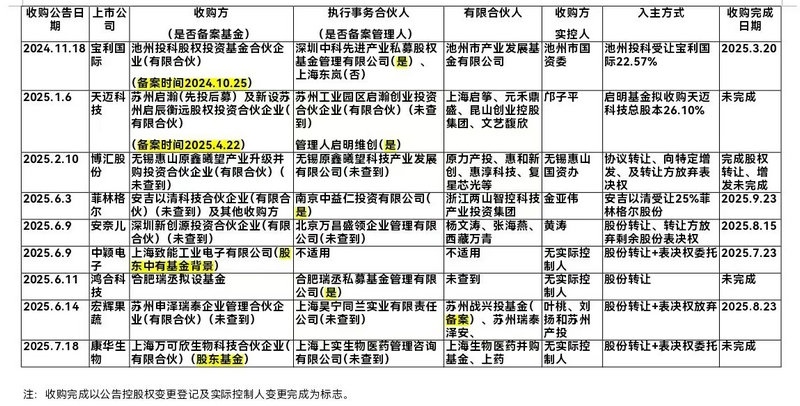

924新政至今十三个月,市场不断涌现私募基金背景收购上市公司案例。根据上市公司公告、媒体报道及其他相关公开资料,笔者整理了九个私募基金背景上市公司收购项目信息(见下表),可以大致看到这一年多来私募基金收购上市公司简况。

我们可以从如下角度进一步解读上表:

(1) 完成情况及效率

上表所列9个上市公司收购项目中,以上市公司公告控股权变更登记及实际控制人变更完成为标志,有5个已完成交易、3个未完成交易、1个部分完成(无锡惠山入主博汇股份,股份转让完成、增资入股未完成)。已完成项目中,平均用时2.8个月,其中最长的池州投科入主宝利国际,用时4个月加两天,而最短的上海致能工业入主中颖电子,用时则不足一个半月!而未完成项目中,最久的当属启明基金拟入主天迈科技案,从2025年初公告启动开始,至今已10个多月,且近期未见到进展公告。

(2) 直接收购方是否为备案基金

上表9个收购方中,有1个是公司形式(股东有基金),有1个是拟设主体(合肥瑞丞),有7个是已设有限合伙。7个已有限合伙中,仅查到2家为备案基金(池州投科和启辰衡远),这两家基金的执行事务合伙人/管理人也是备案基金管理人;另外5家中,有1家执行事务合伙人也为备案基金管理人(南京中益仁),有2家基石LP是备案基金(苏州战兴投基金、上海生物医药并购基金),剩下2家则未查到管理人、LP或有限合伙本身的基金备案信息。

(3) 实控人认定

上述9个项目中(不论是否完成交易),认定/拟认定上市公司新实际控制人中,有3个项目为无实际控制人、有2个项目为地方国资委、有3个项目为个人,另有1个项目系个人和国资作为一致行动人共同控制。特别值得关注的是,同为备案基金,有项目把执行事务合伙人背后的个人股东认定为实际控制人,有项目则把基石LP背后的国资控股机构作为实际控制人。这涉及到合伙企业法角度对GP和LP责任的认定,以及证券法角度对实际控制人的认定,先不展开,拟本文第三部分就此问题进行深入讨论。

三、相关法律问题探讨

(一)实际控制人认定

实际控制人认定,是我国上市公司治理规范中重要要素,也是上市公司收购过程中需要重点厘清的要点,不能含糊。但当公司制的上市公司治理结构,碰到多以有限合伙形式存在的私募基金股东,该等私募基金作为控股方的上市公司,在实际控制人认定上,是否会存在值得探讨的法律疑问?而这种认定,是否会与私募基金相关管理规定、甚或合伙企业法相关规定,发生冲突?!

本文所列9个项目中,我们看到有认定无实际控制人的情形,也有认定私募基金管理人之上的终极股东(自然人、机构或国资委)为实际控制人的情形,但在某国资基金入主上市公司项目中,我们看到将独家LP的终极持股方地方国资委认定为上市公司实际控制人。

从宝利国际相关披露看,此种情况下实控人认定核心理由是:该私募基金相关投资决策权力,从投决会构成角度,实际掌握在LP手里,据此认定LP的实控人可为基金乃至上市公司的实控人。这种做法并非孤例,近两年其他国资背景基金入主上市公司,也同样存在这种类似情形。

但上述处理方式,是否合理或正确?

《合伙企业法》第二条第三款明确规定:“有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。”在普通合伙人对有限合伙企业承担无限连带责任的背景下,有限合伙人对合伙企业重大事项有决定权却承担有限责任,是否合理合法?

《合伙企业法》第六十八条则规定:“有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表有限合伙企业。”有限合伙人不仅决定合伙企业重大事项,并且穿透实质管理甚或控制合伙企业重大投资项目(上市公司),是否合理合法?

根据中国证券投资基金业协会《私募投资基金登记备案办法》第八十条之规定,该办法项下“实际控制人”是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配“私募基金管理人”运营的自然人、法人或者其他组织。而基金业协会所发布的《私募基金管理人登记指引第2号 ——股东、合伙人、实际控制人》,从文题可以理解,基金业协会实操登记所指的实际控制人,为“私募基金管理人”的终极控制人。

这个问题更大程度上涉及法律的理解、解释和执行,更大程度上是认知问题,而不是操作问题。

更进一步,大国资以私募基金形式收购上市公司、自身仅为私募基金LP同时却认定为实际控制人,这种模式在法律合规之外,其必要性也是值得探讨的。

(二) “先投后募”问题

前文所提有两个项目(该两家上市公司均为深交所上市公司)都涉及“先投后募”模式(虽然“先投后募”这种表达不够准确或严谨,沿用媒体说法)。这种模式涉及GP先和转让方先签署框架协议,等基金募集和备案完成,再由备案基金与转让方签署补充协议,并具体推进和执行交易。

《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引(2021年修订)》中明确提到“转让双方就股份转让协议签订补充协议,补充协议内容涉及变更转受让主体、转让价格或者转让股份数量的,以补充协议签署日的前一交易日转让股份二级市场收盘价为定价基准”。本篇“先投后募”案例中,GP先签协议、之后由成立后的并购基金签补充协议,是否视同“变更转让主体”?!这种认定,无疑对交易过程会有重要影响。

过去私募基金收购A股上市公司的情形不多、上市公司收购中“先投后募”应该更是首次出现!抛开上述“定价基准”这“点”问题,“先投后募”整个流程上会蕴含较多风险和不确定性,如:整个交易流程因基金募资和备案而加长,增加交易复杂度、叠加放大交易风险;基金募资过程影响上市公司收购进程,从二级市场投资者保护角度,是否需要类似上市公司需按时披露控股权交易进程一样、让GP按时披露募资进程?

总而言之,“先投后募”这种模式是否可行还得本文所提两个案例实践验证,后续可否复制推广更得参照后续监管方持续发布的意见(若有)为准。而从目前两单“先投后募”模式案例推进进程看,市场理解监管层对此种模式应该持相对谨慎的态度。而拟进行上市公司收购的私募基金,宜事先做好基金架构搭建和募集准备,审慎采取“先投后募”方式。

(三)结构化与资金来源问题

私募基金实务中,不乏有私募基金将投资者分为不同的层级或类型,设置由每个层级或类型承担不同的风险和收益的结构化安排。杠杆行为一般会衍生对私募基金的结构稳定性的影响,而特别在私募基金收购上市公司时,私募基金本身的结构稳定性更将影响上市公司的股权稳定性。而特别需要警惕的是,历史上股灾部分原因和二级市场的杠杆投资有关。基于维护上市公司控制权的稳定性及维护中小股东利益角度,尽管目前规则层面对于结构化安排没有明确的限制,但从上市公司收购相关公告披露看,监管部门对于私募基金的结构化安排往往予以关注。

据有关资料,所查到私募基金收购上市公司案例看,收购上市公司控制权的私募基金就此问题,均回复不存在结构化安排。但对于是否存在杠杆资金,部分案例中则存在部分收购资金系通过银行贷款方式筹集的情形。并购贷款是金融监管层认可的并购融资模式,与私募基金本身的结构化安排看来并不同等看待。当其他收购方可以使用并购贷款的情况下,对私募基金可以一视同仁、也可以利用并购贷款;但私募基金因投资方多元、本身存在较短存续期的情况下,监管层对基金是否存在结构化安排的重点关注,可以理解。

上市公司收购过程中,有关规定需要收购方和第三方中介对收购资金来源进行详细披露与核查,如:《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书(2020年修订)》第三十四条要求“收购人应当披露本次为取得在上市公司中拥有权益的股份所支付的资金总额、资金来源及支付方式,并就下列事项做出说明……”;《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第二十四条则规定收购人聘请的财务顾问需要对收购人的资金来源、履约能力等方面进行核查。

中国证监会在《监管规则适用指引——发行类第4号》中明确拟上市公司控股股东、实际控制人、第一大股东不得为资产管理产品、契约型私募投资基金。由此可以推断理解, 在私募投资基金参与上市公司控制权收购上,契约型私募基金通常不视为适格的直接取得控制权的主体,但契约型基金应该可以作为私募基金LP方式参与。

(四)存续期与控制权稳定

私募基金实务中多存在存续期间较短的问题,而上市公司控股权被期待相对稳定,可以理解,监管部门在审核私募基金收购上市公司控制权时,对于私募基金的存续期问题较为关注。

针对监管部门询问的私募基金存续期问题,收购方可结合实际情况通过以下几种方式维持上市公司控制权的稳定性:

(i)基金本身存续期为长期(特别若为国资背景的耐心资本);

(ii)《合伙协议》约定在存续期届满时合伙人可以自行决定延长(特别在GP或实控人有权决定基金存续期延长的情况下);

(iii)短期内不存在迫切的退出需求且《合伙协议》约定将来如果通过转让退出,将转让给同一控制下的关联方(特别是在基金系知名基金,管理规模较大、募资能力强,可通过后续新设S基金方式接手拟退出的LP份额);

(iv)实际控制人(若有)本身的长期承诺。

存续期问题是私募基金的固有问题,管理层既然已允许甚至欢迎私募基金并购上市公司,可以理解此问题是可以合理解释和解决的问题。对于存续期的关注,核心是关注上市公司控制权的稳定性,避免合伙企业到期后的实控人变动对控制权稳定性产生负面影响。这个问题,显然含有管理规模较大、已有较好业绩、管理人层面比较知名、稳定或者强大等要素的私募基金,更容易面向监管层和市场回答好这个问题。

而私募基金收购过程中,原控股方放弃表决权、表决权委托、不谋求控制权承诺等相关安排(若转让方继续持有部分股份),则是在交易过程中确定和支撑私募基金控股方持续实际控制上市公司、维持上市公司在私募基金入主背景下稳定性的外部制度安排。

924新政后,私募基金收购上市公司风起云涌,成为市场关注热点,无疑在大的方面积极推动了资本市场并购、上市公司产业整合的健康发展。但微观层面,会看到具体挑战和问题,特别是私募基金本身的私募、灵活、有一定存续期的特质,与上市公司公开透明、大股东被期待有产业能力和长期稳定,之间存在匹配适度问题,并进而存在私募基金管理体系和上市公司监管体系的适配问题。相信在监管层面、上市公司、私募基金及相关市场主体共同努力下,私募基金与上市公司间产业并购整合之路会打磨得越来越顺。

微观层面,最近在参与和见证高效并购后、两家核心价值观都把“简单”列在首位的机构间深度融合,对“简单”深有体会。“简单”这个词,其实不简单,可以做哲学思考,也可以用来当做本文话题案例的一个观察视角!简单,所以快!市场和人心都在浮动,无疑收购方在资本市场亮相的时候,最好速战速决,“兵久则力屈、人悉则变生”。左宗棠收复新疆时的“缓进速战”方针,在上市公司收购项目上,应该也有效。

(注:本文在“德恒研究”发表时略有删减。)

参考资料:

[1]并购重组新规落地:私募基金参与新路径 —— 以邝子平控股天迈科技为例,杨敏,德恒律师事务所,2025.6

[2]2024年以来A股并购重组市场概述|德恒研究,杨敏,德恒律师事务所,2025.6

[3]私募投资基金是否需要完成设立才能收购上市公司,文艺馥欣,2025.2

[4]相关上市公司公告

[5]中国证券投资基金业协会官网

[6]其他相关媒体报道

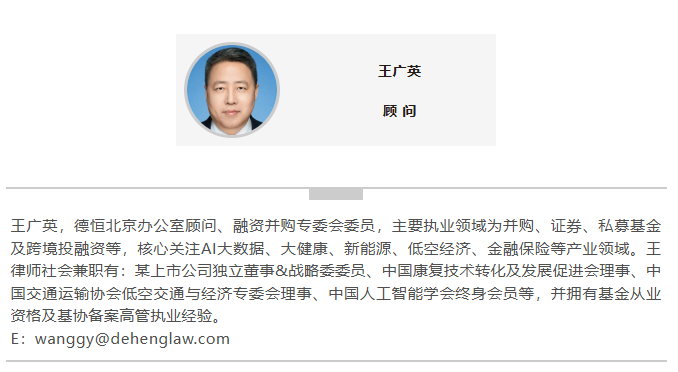

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。