合同条款的变更与调整——目的国关税政策的波动应对

2025-04-30

引言

本文以中美关税政策波动对国际贸易合同的效力影响为切入点,采用比较法学与案例分析法,系统解构中国法与美国法下不可抗力制度的规范差异,结合司法实践案例探讨在关税波动情境中能否援引不可抗力解除合同。研究发现,两国法院均要求企业证明关税波动超出合理预期、且直接导致合同无法履行。基于此,本文提出合同条款设计的优化方案,为企业提供兼顾法律合规与商业可行性的操作指引。

一、中美关税战背景下关税波动现状

2025年4月,美国单方面启动“对等关税”政策,对中国额外加征34%的关税。中国迅速采取对等反制措施,对美国所有商品额外加征34%关税,关税战全面爆发。美方对华关税短期内大幅提升至145%,中国对美关税也逐步增至125%,这种超高关税直接影响到两国之间的跨境贸易合同,给处于履行阶段或即将履行的国际贸易合同造成巨大困扰。

随后,美国开始放缓对中国的关税政策,4月11日,美国宣布豁免半导体、电子产品等科技产品的“对等关税”,税率降至20%,但仍保留10%基准关税。同日,中国明确表示“美国商品已无市场接受空间”。4月12日,美国海关系统因“技术故障”暂停关税征收,被视为缓和信号。4月23日,美国财长承认关税战“不可持续”,特朗普政府考虑将税率降至50%-65%,尽管中美尚未磋商谈判,但关税政策缓和趋势已较为明显。

然而,自2018年起的关税贸易战已表明,关税和贸易在中美关系中与不稳定、不安全紧密相连。在研究应对关税政策波动及合同条款变更调整时,首先需明确准据法,中国法和美国法在中美贸易中占据重要地位。

二、中国法下不可抗力的认定

(一)我国不可抗力的法律规定及解读

不可抗力基本规定

不可抗力(vis maior)源自罗马法,最先适用于潜在损害保证责任领域,害保证责任领域,经发展在尤士丁尼法典编纂时期责任认定标准的精细化转型,为现代民法中的不可抗力制度奠定了重要理论基础。

我国《民法典》对不可抗力的规制(第180条、第563条等)正体现了对这种罗马法传统的批判性继承,吸收了罗马法关于“不能预见、不能避免且不能克服”的“三不”客观评价标准。我国《民法典》对不可抗力的相关条款规定如下:

第一百八十条 因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第五百六十三条 有下列情形之一的,当事人可以解除合同:

(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;

(二)……

第五百九十条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

根据上述规定可以看出,我国对于不可抗力的规定,主要是指不能预见、不能避免且不能克服的情形。“不能预见”是指当事人在订立合同时未能预见且不应预见不可抗力事件的发生。“不能避免”是指尽管当事人尽了合理的注意或采取了必要的措施,仍不能阻止不可抗力事件的发生。而“不能克服”是指客观情况不可避免地发生后,当事人尽其所能仍不能消除该客观情况所造成的不良后果。这种“三不”标准体现了我国采取二元规范论,即不仅要求事前不可预见、不可避免,还要求事后不可克服,只有三者同时满足,才能成立不可抗力。

然而,不可抗力的成立并不当然导致合同责任的免除,还需进一步考察该不可抗力对于合同义务履行的阻碍程度。根据《民法典》第180条、第563条等规定,当事人主张不可抗力免责,必须证明该事件直接导致其无法履行合同义务。换言之,即便某一事件符合“三不”标准,若其对合同履行未造成实质性影响,仍不能援引不可抗力免责。因此,我国法上的不可抗力制度不仅关注客观事件的不可抗性,更强调其对合同履行的直接阻碍作用,即是否因为不可抗力而不能履行合同,或者致使合同目的不能实现,从而在责任认定上实现合理平衡。

(二)司法实践当中不可抗力的认定

不能预见、不能避免和不能克服

对于中美的关税波动而言,不能避免和不能克服是可以直观证明的。其中关键在于合同当事人是否能够预见目的国的关税波动可能性,以及不可抗力的程度是否已经影响到合同不能履行、合同目的无法实现。

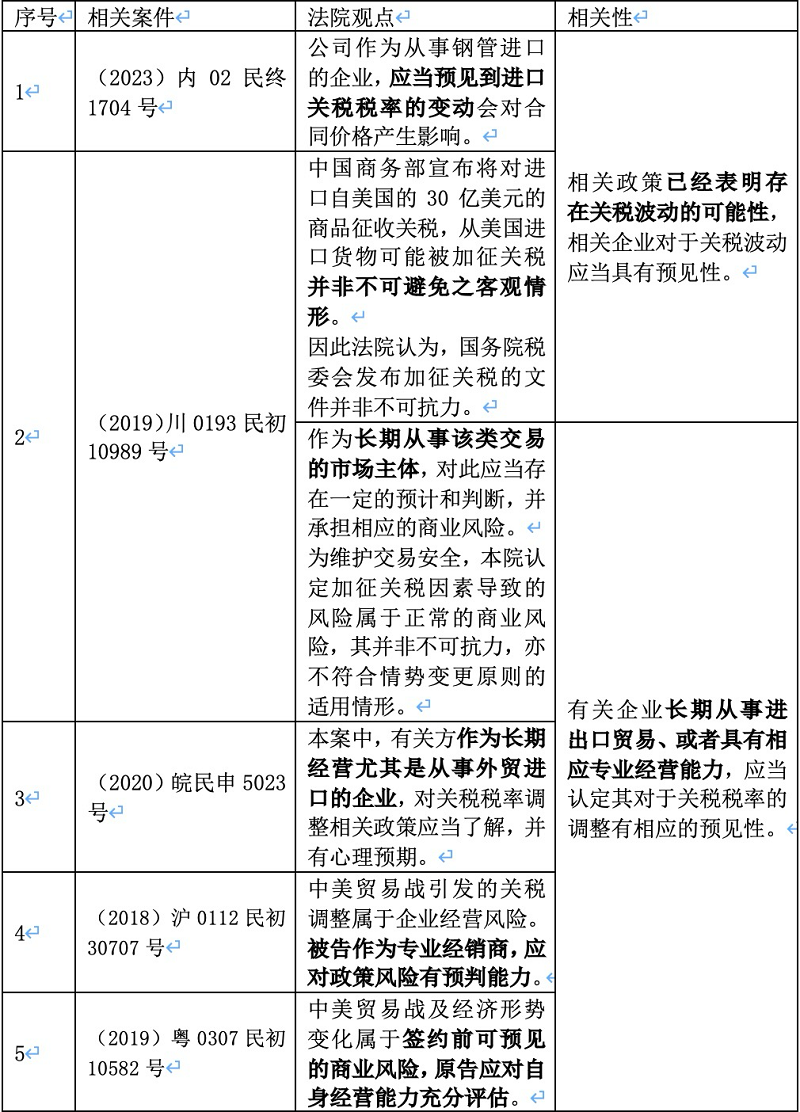

从相关的案例也可以看出,在司法实务当中,对关税波动是否属于不可抗力的讨论也多集中在于相关公司是否已经或者应当预见到目的国关税波动的可能性。

从我国既往的司法实践来看,相关案例对关税波动是否属于不可抗力的讨论多集中于企业对关税波动的预见可能性。一方面,对于有相关政策表明存在关税波动可能性的,诸如“中国商务部宣布将对进口自美国的相关商品征收关税”,相关企业应当对关税波动具有预见性;另一方面,对于长期从事进出口相关事业或者具有相应专业经营能力的企业,也一般认定为对于关税税率的调整应该有相应的了解。对于这两类,即占据了绝大多数情况,由此不可抗力的预见性因素一般而言较难认定。

不能履行、不能实现合同目的

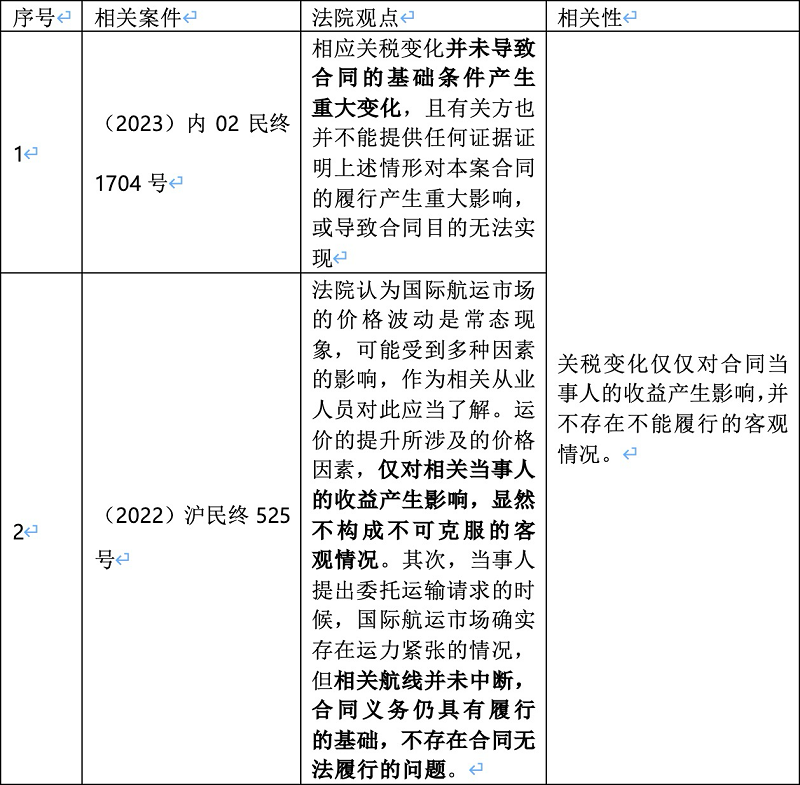

可预见性不但是合同当事人成立不可抗力的重要限制,对于不可抗力对于合同义务履行的阻碍程度在司法实务当中更加难以认定。根据《中华和人民共和国民法典》第五百六十三条的规定,因不可抗力致使不能实现合同目的,当事人方可解除合同。两国互相增施关税而造成的关税波动,必然导致采购成本大幅升高,但在中国法下,合同履行困难或不公平并不必然导致买卖的合同目的无法实现。

从既往的司法实践当中可以看出,法院认为关税政策波动,虽然会导致相关合同义务履行困难,但是未达到合同不能履行以至于无法实现合同目的之程度,也就不能构成不可抗力。

司法实践中的困难,一方面在于合同履行不能的证明缺乏必要标准,如履行合同不能获取任何直接利润是否能够作为合同履行不能条件仍然有待考量;另一方面则在于合同目的偏向于主观,而不可抗力则属于客观评价,很难通过客观角度去论证合同目的不能实现的主观要求。

以进口美国LNG合同为例,关税大幅增加使企业采购成本飙升,企业利润空间被严重压缩。但在司法实践中,仅成本增加可能不足以认定合同目的无法实现,除非有更充分证据证明合同无法继续履行,如因关税导致货物无法进入市场销售等情况。

(三)当前关税战背景下的不可抗力认定

过往司法实践多针对2018年中美的关税战情况,相较于2018年,2025年的关税战情况则更加惨烈,仅仅就平均关税而言,2018年中美加征关税只在25%~30%左右,而2025年关税战中,双方互加关税提升到125%和145%的程度。从事国际贸易的企业理应具备对常规幅度内关税调整的预判能力,但超出常规范围的税率变动不具备可预见性。

对于合同履行而言,当事人对于合同目的的认定往往基于商业利益的考量,当商业利润因为关税原因被压缩后,合同履行目的可能无法实现。对于本次关税战,国务院关税税则委员会4月11日发布的公告即认为美国125%的关税导致美国输华商品已无市场接受可能性。这意味着当前关税战当中,中美相关商品的贸易已经超过了履行困难的临界点,合同目的实质上已经不能实现。但从客观层面论证合同当事人利益和明确合同履行不能标准仍困难重重。

因此,就本次的关税战而言,在相应中美贸易当中,如果需要通过主张不可抗力解除相关合同,在不可抗力的成立角度存在可能性,但是在论证不可抗力对于合同履行的阻碍程度方面,仍然缺乏标准。

三、美国法下不可抗力的认定

(一)美国法下不可抗力的法律规定差异

美国法律制度中未明确规定不可抗力制度,其中最接近的是《统一商法典》(the Uniform Commercial Code,UCC)第2-615条规定和《合同法重述(第二版)》(Restatement (second) of Contracts, R2K)第261条、第265条的规定。由于美国法实践中存在各州自己立法的情况,在美国的大多数州的法律体系下,不可抗力并非绝对的法定概念,相反,其适用依赖于合同自治原则精神,即不可抗力条款在合同当中不是默认存在的,必须明确写入合同当中才能产生起免责事由的作用。

仅从美国《统一商法典》(the Uniform Commercial Code,UCC)第2-615条规定来看:

除非卖方已承担了进一步的义务,且除非上条涉及以替代方式履约时另有规定,

a. 如果由于发生了订立合同时作为基本前提条件而设想其不会发生的特殊情况,或由于卖方以善意遵守了外国或本国政府法令(不论此种法令以后是否被证明为无效),致使卖方确实难以按约定方式履约,则只要卖方遵守本条第b项和第c项,卖方即使延迟交付,或部分地或全部未能交付,也不构成违反买卖合同义务。

b. 如果本条第a项提到的情况仅部分地影响了卖方履约的能力,他必须将其产品分配给各位客户,但他可以决定把那些当时不存在合同关系但有经常联系的客户以及自己今后生产的需求也考虑在内。他可以用任何公平合理的方式进行分配。

c. 卖方必须将延迟交付或无法交付的情况及时通知买方。如果根据本条第b项需要分配产品和货物,他必须将买方有可能获得的大概数额通知买方。

其中对于“不可抗力”,该条款规定两个条件,即“不可预见”该作为基本前提条件的特殊情况发生,包括善意遵守的政府法令,与按照约定的方式“难以履约”。在对于该条款的官方解释当中,对于“难以履约”的解释是单纯的成本增加本身不能当然免除履约义务。

就这一部分与我国在不可抗力的规定上有异曲同工之处,这也是相较于《联合国国际货物销售合同公约》(即CISG)的一元规范论更加严格的不可抗力法律体系。

(二)对于不可抗力的司法认定

美国各州对于不可抗力的司法认定存在差异,体现在解释方法、适用标准以及举证要求三个方面。具体可以从典型案例和案例法规当中得到印证:

纽约州法院采取最为严格的文本主义立场,要求不可抗力条款必须明确列举具体事件类型方可适用。在Kel Kim Corp. v. Central Markets一案中,纽约州上诉法院确立的核心裁判规则是:“不可抗力抗辩仅在条款中明确列明(narrow and specific)的事件发生时成立”,若合同“政府行为”未细化“关税调整”,中国加征125%关税可能不属免责范围。这种解释方法实质上将不可抗力条款的效力严格限定于当事人明示合意的范畴。

加尼福尼亚等州采取的则是一种实质影响标准,根据《加州民法典》第1511条第2款,法院会综合评估事件的不可预见性、控制可能性及对合同履行的根本性影响。相对而言,加州法院在解释不可抗力条款时相对灵活,主要从实际标准入手。美国第二巡回上诉法院在Siemens Energy, Inc. v. Petroleos De Venezuela, S.A.(2023)判例中表明“主张免责方需要承担极高的已穷尽可能救济措施的举证责任”“单纯的经济状况变化无法使主张方免除履行合同义务”。也是美国对于相关不可抗力条款当中,实质性影响标准的直接体现。

(三)关税战背景下的不可抗力认定

在美国法律规定下,合同当事人如果以目的国关税波动为由要求免除责任,需要明确以下内容:首先,合同当中是否有明确列举的不可抗力条款,并且该不可抗力条款明确说明“关税波动”或者类似的政府行为属于不可抗力的事件范围。其次,是否符合不可抗力的实质要求,即相关关税波动的不可预见性以及是否导致合同履行变得不可能或者不可行。

四、相关企业对于关税政策波动的应对策略

(一)对于不可抗力条款的适用评价

综合而言,中美两国的法律下对于不可抗力的适用,都涉及严格的司法要求,尤其是针对关税波动相关情况,直接运用不可抗力条款并非最优解。但企业若有充分证据证明不可抗力构成要件,可依法援引保护自身权益。

(二)对于企业适用的相关建议

针对当前关税战僵持不下的情形,对于中美以及其他国际贸易合同应当进行相应的风险控制,建议相关企业可以采取以下做法:

1.优化条款设计:新签贸易合同应将“关税波动”“在现有基础上增加关税”等纳入不可抗力或可变更合同范围,明确发生此类情况时可解除合同、修改价格或减免违约责任。在LNG贸易合同中,可详细约定关税变化导致成本上升超过一定比例时,双方可协商调整价格或解除合同等条款。

2.积极协商解决:对于已经签订尚未履行,或者已经履行但是履行尚不完全的,因为新实施关税导致履约困难的合同,应当于对方当事人积极协商,避免恶意违约,防止承担严重违约责任和影响信誉。

3.审查与补充条款:已签未履行或履行不完全但未因关税波动出大问题的合同,企业应尽快审查条款并协商补充关税波动风险分担方式和后续约定。可约定建立关税波动预警机制,当关税波动达到一定程度时,双方启动协商程序,调整合同相关条款。

4.收集证据:对于必须通过诉讼或者仲裁来解决争议的,应当尽快收集企业相关财务证据,以此明确己方不可抗力要件,包括未能预见、不能履行合同等以保证能够正确应对相应挑战,如收集因关税波动导致成本大幅增加、企业财务状况恶化的财务报表、成本核算明细等证据。

参考文献:

[1]陈帮锋,《罗马法中的不可抗力抗辩》,载湘江法律评论,2015,12(01):71-90.

[2]韩世远,《不可抗力、情事变更与合同解除》,载法律适用,2014,(11):61-65.

[3]Except so far as a seller may have assumed a greater obligation and subject to the preceding section on substituted performance:(a) Delay in delivery or non-delivery in whole or in part by a seller who complies with paragraphs (b) and (c) is not a breach of his duty under a contract for sale if performance as agreed has been made impracticable by the occurrence of a contingency the non-occurrence of which was a basic assumption on which the contract was made or by compliance in good faith with any applicable foreign or domestic governmental regulation or order whether or not it later proves to be invalid.(b) Where the causes mentioned in paragraph (a) affect only a part of the seller's capacity to perform, he must allocate production and deliveries among his customers but may at his option include regular customers not then under contract as well as his own requirements for further manufacture. He may so allocate in any manner which is fair and reasonable.(c) The seller must notify the buyer seasonably that there will be delay or non-delivery and, when allocation is required under paragraph (b), of the estimated quota thus made available for the buyer.

[4]see Kel Kim Corp. v. Central Markets, Inc., 70 N.Y.2d 900, 902-03, 524 N.Y.S.2d 384, 385, 519 N.E.2d 295, 296 (N.Y. 1987).

[5]see BancorpSouth Bank v. Hazelwood Logistics Center, LLC, 706 F.3d 888, 894–95 (8th Cir. 2013).

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。