低空与法(二):我国低空空域管理规制现状及发展趋势探析

2025-04-14

中国低空经济发展,与中国航空相关法律法规规制体系,特别是空域管理相关法律法规政策及管控服务体系的有效建设,有着重要关系。法律法规政策及管控服务体系,作为生产关系和上层建筑,如果合适,会是低空经济发展的重要基础保障,如果不适应低空经济发展的本质诉求,则会成为瓶颈和制约。

空域管理有其复杂性,中国空域管理现状无疑更有复杂的历史原因。面对喷涌而来的低空经济大潮,中国空域管理法律及规制体系无疑需要在安全基础上加快改革以大幅提升低空经济运行的空间和效率。可以看到中国的空域管理改革,特别是侧重聚焦服务和支持低空经济发展的低空空域管理改革,目前正在路上。

一、低空空域法理背景

空域管理比较复杂,技术角度如此,法律角度也如此。空域管理法律角度的复杂性,首先在于其法理角度就比较复杂。

南京航空航天大学高志宏教授认为:低空空域权的法律属性问题,是制约我国空域改革和通用航空发展的基础性理论问题。低空空域属于准公共物品,具有公共性、价值性、安全性、主权性等社会属性,这是理解社会个体享有低空空域利用权的法理基础,也是把握国家享有低空空域管理权的合理性依据。低空空域权具有私法上的物权属性,是社会公众利用低空空域并获得收益的权利; 低空空域管理权具有公法上的行政权属性,是国家代表社会公众保障低空空域适度开放和低空空域安全的管理权力。民航自由和民航效益要求放开低空空域管理,航空秩序和航空安全要求加强低空空域管理,低空空域权之间也存在一定的冲突和矛盾。

从以上法理分析可以看到,在低空空域,社会个体利益、公众利益和国家利益(代表更广大的公众利益)交织,私权和公权重叠;不同利益主体和价值取向,对低空空域有开放和加强管理的不同价值主张和要求。低空空域管理要建立一个完全照顾到各方利益诉求的机制,应该做不到;建立一个妥善照顾各方利益诉求的机制,并从全社会角度尽量最优,应该有一定空间和可能,但需要更新管理理念、理顺管理体制、创新管理制度,过程中不断改善和优化,均衡低空空域利用和管理过程中的各方利益。

二、美国空域管理体系简识

空域管理虽有其复杂性,但放眼世界,有其他国家应该相对而言建立了相对开放和高效的空域管理体系,如美国。美国应是全球通用航空最发达的国家,拥有世界上最多的通航飞机,2023年美国通航飞机总保有量约为22.4万架(2024年中国通用航空器3200架);美国每年的通航飞行时间约为2500万小时(2024年全年中国传统通用航空经营性飞行量约120万小时);美国拥有约1.9万个机场可供通航飞机使用(截至2024年底,中国注册及备案的通用航空机场有496个)。以上三个维度数据对比,可以看到中美通用航空角度的巨大产业差距。美国通航产业的发达,是建立在美国空域军民融合管理、相对开放高效的基础上的。

需要说明的是,“通用航空”是中美乃至世界通用的航空术语,而“低空经济”目前是中国首倡。美国目前航空产业话语体系中,“城市空中交通(UAM,Urban Air Mobility)”“先进空中交通(AAM,Advanced Air Mobility)”等提法与中国“低空经济”有类似之处,但似没有像中国一样提到国家战略产业高度。

要了解美国空域管理框架,先了解两个基本要点:

(1) 美国有统辖军民航空的《联邦航空法》,这与中国目前仅有《民用航空法》不同;

(2) 法律依托下,美国有统管军民航空的政府机构——联邦航空管理局(Federal Aviation Administration,FAA)。

同一片天空,有统一的法律管辖和管理机构;美国空域管理状态,在数十年的演进过程中,从危险到安全,现如今已形成相对成熟和完善高效的空域管理体系。虽有时会看到美国飞机空中或机场相撞的新闻,但相对美国巨大的航空体量而言,应不根本影响对美国航空体系的整体效率认知。

下图是美国FAA网站公布的方便无人机运营者空域使用的空域划分参考图。从下图可以看出,美国无人机可飞的低空范围包括B、C、D 、E和G类空域,即 18,000英尺(5,500米)以下的全部空域。其中,B、C 和 D类空域的界定,主要以某一主要机场为中心,从地表标高延伸到某一指定高度,并且划分时很大程度上依据的是相应机场中飞行量的繁忙程度。

▲低空角度的美国空域划分,来源:Airspace Guidance for Small UAS Operators)

上述B、C、D、E四类空域,属管制空域(controlled airspace),无人机运营方需申请飞行授权(authorization);而在粉色的、真正属低空领域的G类空域,无人机运营方无需飞行授权(authorization)即可放飞无人机。

三、中国空域管理规制变革脉络梳理

1950年11月,毛泽东主席发布命令,颁布施行《中华人民共和国飞行基本规则》。这部新中国航空史上第一部国家空域管理大法历经多次修改,至今仍是国家空域管理最重要的法规文件;

1980年3月,国务院和中央军委决定,民航不再由空军代管,改由国务院直接领导,但全国的空域管理工作仍由空军负责;

1986年1月,国务院中央军委决定成立国务院中央军委空中交通管制委员会,统一领导全国空域管理工作。按照现行的国家空域管理体制,全国的空域管理工作,在国家空管委的领导下,由空军统一组织实施,军民航按照各自的责任区分别提供空中交通管制服务。其中,航路航线内由民航负责管制指挥,航路航线外由军航负责管制指挥;

1993年9月,国务院中央军委批准我国空域管理体制改革“三步走”目标。从1994年1月到2000年6月,空军分三批将全国29条航路移交民航管制指挥,形成了“航路内空域由民航负责管制指挥,航路外空域由军航负责管制指挥”的空域管理格局;

1995年10月,全国人大审议通过《中华人民共和国民用航空法》,明确国家对空域实行统一管理,兼顾民用航空和国防安全需要以及公众的利益;

1996年国家空管委决定成立地区空管协调委员会,作为国家空管委在各地区设立的非常设机构,负责协调解决本地区空域管理方面的有关问题;目前,地区空管协调委员会由5大战区空军牵头、军民航有关空管单位参加;

2003年1月,国务院中央军委颁发《通用航空飞行管制条例》,对从事通用航空飞行活动的空域划设和使用做出明确规定;

2007年9月,民航空管系统一体化改革正式实施,建立起与民航发展相适应的民航空域管理体制和运行机制,形成了垂直管理、一体运行、统一指挥的民航空管运行系统;

2007年10月,国务院中央军委空中交通管制委员会下发《飞行间隔规定》,规范各类飞行间隔标准,明确合理安排飞行次序,提高飞行空间和时间利用率;

2010年8月,国务院中央军委下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》。其中规定:“各类低空空域垂直范围原则为真高1000米以下,可根据不同地区特点和实际需要,具体划设低空空域高度范围,报批后严格掌握执行。”在此文件基础上,国家空管委办公室在全国先后组织了3轮较大规模的低空空域管理改革试点,从“空域分类化”“空域精细化”,再到“空域协同化”,3轮管理改革试点接续推进;

2023年6月,国务院中央军委颁发《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,规范无人驾驶航空器的空域使用和飞行管理,是目前我国第一部系统性的无人机管理法规;

2023年11月,国家空管委办公室下发《中华人民共和国空域管理条例(征求意见稿)》,该条例草案意图明确国家空域管理模式和空域分类;

2023年12月,经国家空管委组织制定,民航局发布了《国家空域基础分类方法》。

四、我国无人驾驶航空器适飞区域

目前,我国处在为促进低空经济发展而积极进行空域管理改革的法治过程中。这集中表现在:

(1) 《民用航空法》(2025修正草案)拟加入一条:“划分空域, 应当兼顾民用航空和国防安全 、低空经济发展需要以及公众利益, 使空域得到合理、充分 、有效利用。”

(2) 2023年11月,国家空管委办公室下发《中华人民共和国空域管理条例(征求意见稿)》。

可以想象,若2025年《民用航空法》得以大幅修正通过而《空域管理条例》也正式通过生效,将对我国空域管理提供根本法律指规,促进中国空域管理的法治局面和进程。并且可以理解,这样的空域管理法治进程,在安全前提下,将以合规放开低空、促进低空经济发展为战略考量和改革方向。而这种考虑,在2023年12月已发布生效的《国家空域基础分类方法》中,已有体现。

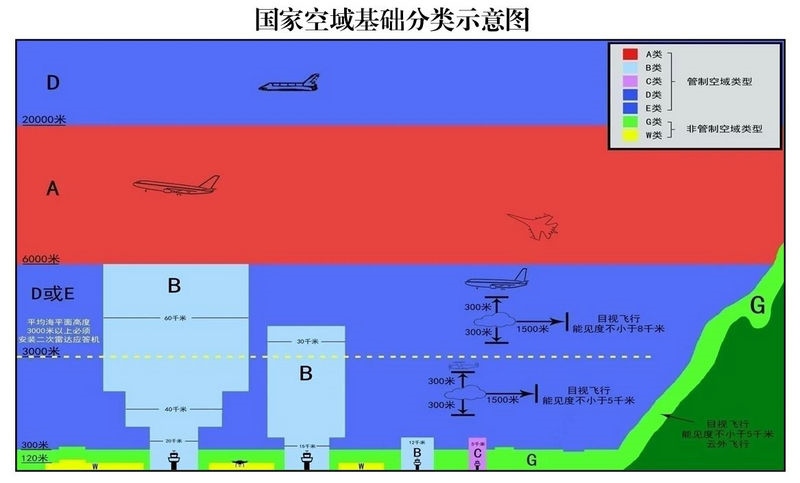

根据《国家空域基础分类方法》,综合考虑飞行规则、空域环境、航空器性能、空中交通服务等因素,我国空域分为管制空域(A、B、C、D、E类)和非管制空域(G、W类)(见如下图表)。非管制空域(G、W类)系新增分类。

可以看到,我国空域分类图表,和美国空域分类有点相似,特别是非管制空域G类(上图绿色)和W类(上图被绿色包围的黄色)两部分,其具体含义为:

(1) G类:B、C类空域以外真高300米以下空域(W类空域除外),以及平均海平面高度低于6000米、对军事飞行和民航公共运输飞行无影响的空域;

(2) W类:G类空域内真高120米以下部分空域。

W类区域的飞行要求是:

①微型、轻型、小型无人驾驶航空器飞行;

② 飞行过程中应当广播式自动发送识别信息;

③小型无人驾驶航空器操控员取得操控员执照。

通过以上W类区域飞行具体要求可以看到,W类区域是专门许可微型、轻型、小型无人驾驶航空器的低空飞行区域,可以理解为小轻微无人驾驶航空器不受事先管制的适飞区域。

而G类区域的飞行要求是:

①允许仪表和目视飞行;

②平均海平面高度 3000米以下,指示空速不大于450千米/小时;

③仪表飞行的航空器和空中交通管理部门之间必须保持持续双向无线电通信,目视飞行在规定通信频率上保持收听;

④航空器必须安装或携带可被监视的设备;

⑤必须报备飞行计划;

⑥航空器驾驶员应具备仪表或目视飞行能力及相应资质。

上述G类区域飞行要求,没有提及无人驾驶航空器。

《国家空域基础分类方法》“四、有关要求”规定:“A、B、C、D、E、G类空域明确的飞行要求适用有人驾驶航空器,无人驾驶航空器进入按照《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》明确的要求执行。”由此可以理解,上述G类区域飞行要求,其实是针对有人驾驶航空器。有人驾驶航空器在G类区域,可根据《国家空域基础分类方法》不受事先管制,但需符合相关要求;无人驾驶航空器若想在G类区域飞行,需到《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》找法律指引和依据。

《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》第十九条规定:“国家根据需要划设无人驾驶航空器管制空域(以下简称管制空域)。真高120米以上空域,空中禁区、空中限制区以及周边空域,军用航空超低空飞行空域,以及下列区域上方的空域应当划设为管制空域……未经空中交通管理机构批准,不得在管制空域内实施无人驾驶航空器飞行活动。管制空域范围以外的空域为微型、轻型、小型无人驾驶航空器的适飞空域(以下简称适飞空域)。”由此可以理解,真高120米以上的G类空域,对有人驾驶是非管制区域,对无人驾驶航空器,还是管制区域!大型或中型无人驾驶航空器,其实没有无管制的“适飞区域”,在任何区域起飞都需要提前提出飞行活动申请。

(注:根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》释义,小型和中型无人驾驶航空器含义如下:

(1) 小型无人驾驶航空器,是指空机重量不超过15千克且最大起飞重量不超过25千克,具备符合空域管理要求的空域保持能力和可靠被监视能力,全程可以随时人工介入操控的无人驾驶航空器,但不包括微型、轻型无人驾驶航空器;

(2) 中型无人驾驶航空器,是指最大起飞重量不超过150千克的无人驾驶航空器,但不包括微型、轻型、小型无人驾驶航空器。)

五、低空空域规制最新进展及展望

近期,在低空空域管制方面,有两个值得重点关注的动向:

(1) 2024年底,中央空管委在国内选取合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆六个城市,开展eVTOL(电动垂直起降飞行器)试点。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府;

(2) 4月7日,有媒体报道中央空管委印发专项措施(未查到公开文件),重点围绕健全低空管理体系、优化空域资源配置、提升运行服务质效、夯实基础支撑能力、强化依法管空用空等方面,向全国空管系统部署加强低空空管工作。有人趁机呼吁将本来有些虚化的中央空管委更加行政化。

综合以上,可以理解,中国围绕低空经济的空域划分和管制体系,依然还在调整和形成过程中,这其中既有顶层设计和推动,也有放权试点地方、期望试点城市能探索出保障安全、促进低空经济发展、并可全国推广的低空管制模式。

低空经济目前虽应该说还是在起步阶段,但全国目前实名登记的无人驾驶航空器已有220万架,远超通用航空器三千多台之数。可以想到,当低空经济全面推开之时,国内无人驾驶航空器5倍、10倍甚至100倍增长,对国家空管系统将带来巨大管控压力。怎么兼顾各方利益,兼顾安全和效率,真正建设一个能够切实发挥功效的国家统一空域管理体系,相关部门需要突破和改变的地方会很多,耗时也不会短,将会十分艰辛。

这是中国低空经济和空域管制发展的现实状况,粗看似乎让人有点畏难。但,路虽远,行则将至;事虽难,做则必成!中国低空经济箭在弦上的发展,无疑将与中国空域管制改革的法治进程,亦步亦趋,互动前行。

参考文献:

[1]低空空域管理改革的法理研究,高志宏著,法律出版社

[2]航空法概论,郝秀辉著,法律出版社

[3]美国通用航空法—法规解析与应用,杰里·A.艾肯伯格,航空工业出版社

[4]五个思考:从美国低空分类管制看中国低空规划管理,曾馥琳/詹丽娜/张力,存量规划前沿

[5]从最危险到最安全:美国民航监管机构的百年演变历程,新浪网,乔善勋

[6]孙卫国:我国空域管理回顾与展望,通航委,2024.10

[7]成都入选!全国六个城市将开展eVTOL(电动垂直起降飞行器)试点,成都发改委官网

[8]张克勤:低空管理中政府机构职能问题研究,北京航空航天大学学报社会科学版

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。