德恒上市公司并购案例汇第六期:发股or发债?思瑞浦发行定向可转债收购创芯微案例再思考

2025-03-01

2024年10月23日,思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(688536,以下简称“思瑞浦”)发布公告称完成收购深圳市创芯微微电子股份有限公司(以下简称“创芯微”)100%股权,至此,《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》发布后首单以定向可转债作为支付工具的上市公司并购案例正式落地。本次交易前后历经一年多时间,交易方案经历两次重大调整,并综合运用了差异化定价和市场法评估方法,成为以“高估值”收购“未/微盈利企业”的经典案例,值得深入思考和研讨。

本期“德恒上市公司并购案例汇”由德恒上海合伙人沈宏山律师、王贤安律师、王雨微律师负责的资本市场业务团队完成,该团队拥有合伙人及律师近三十人,长期专注企业境内外上市、上市公司并购重组等法律业务,团队目前已成功完成了近40家企业A股上市项目和几十个上市公司重大并购重组项目,其中包括豫园股份(600655)收购金徽酒(603919)等“A收A”案例,也包括会畅通讯(300578)、黑牛食品(002387)等典型的上市公司控制权并购案例。本期案例评析内容系根据已公开披露的公告文件分析形成。如您有任何与上市公司并购相关的问题,欢迎与本团队联系。

一、本次交易进程及概况

(一)交易进程

思瑞浦收购创芯微项目可谓一波三折。本项目自2023年5月27日首次披露至2024年8月23日通过上交所重组委审议,前后历时一年多,期间进行了两次收购方案的重大调整。

2023年6月9日,思瑞浦披露其拟以发行股份及支付现金的方式购买杨小华、白青刚、艾育林等17名创芯微股东所持创芯微95.6587%股权,后因二级市场波动以及市场环境影响,交易背景发生了较大变化。

2024年1月22日,思瑞浦公告对本次交易方案进行第一次重大调整,调整为以发行可转债及支付现金的方式购买杨小华、白青刚、苏州芯动能科技创业投资合伙企业(有限合伙)等18名股东所持创芯微85.2574%的股权。

2024年2月6日,思瑞浦公告对本次交易方案进行第二次重大调整,新增交易对方艾育林,暨交易方案变更为通过发行可转债及支付现金的方式购买创芯微100%股权。

(二)交易概况

思瑞浦于2020年9月在上交所科创板上市,主要业务领域为模拟集成电路产品,产品主要涵盖信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大类,并逐渐融合嵌入式处理器,应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监控安防、医疗健康、仪器仪表、新能源与汽车等众多工业领域。受行业周期变动影响,思瑞浦2023年度营业收入由17.83亿元下降至10.94亿元,净利润由2.67亿元下降为-0.35亿元,2024年上半年持续亏损,净利润为-1.13亿元。

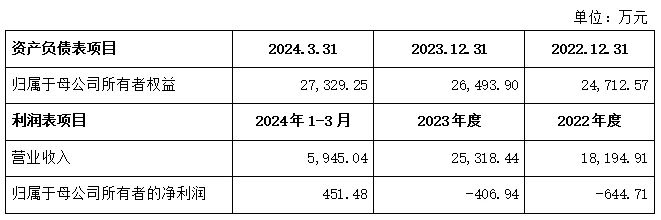

创芯微设立于2017年5月,主要从事高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片的研发、设计和销售,产品主要应用于智能手机、可穿戴设备、电动工具、手持式吸尘器等消费电子领域。报告期内,创芯微主要财务数据如下:

本次交易以2023年9月30日为评估基准日,分别采用了收益法和市场法对创芯微进行评估,最终选取市场法评估确定创芯微100%股权评估价值为106,624.04万元,基于该评估结果确定最终交易总价格为106,000.00万元。

二、本次交易背景与目的

(一)行业进入新一轮产业整合期,头部企业寻求产业升级

中国半导体行业协会的数据显示,近年来我国模拟芯片自给率不断提升,但总体仍处于较低水平。行业头部企业目前仍被国外厂商所占据,排名前十的模拟芯片公司市场占有率约为60%,且均为国外厂商,其他单一企业的市场占有率较低。

鉴于此,国内模拟芯片厂商正不断地在细分品类上实现单点突破,扩展产品线,通过客户导入和寻求增量市场从而提升市场占有率,半导体行业进入一轮并购活跃期。相对分散的经营格局与模拟芯片的长生命周期、高研发门槛、制程要求不高等特点,为国内模拟集成电路设计企业的发展和并购重组提供了较为有利的市场条件。因此,除思瑞浦收购创芯微外,富创精密、芯联集成、纳芯微、晶华微等多家A股上市半导体公司也相继披露了并购计划,产业整合正成为半导体行业的大势所趋。

(二)半导体行业周期性波动,企业面临经营压力

半导体行业自身存在着强周期性,且与宏观经济关联性较大。2020年,随着国产替代概念的兴起和行业周期的上行,半导体行业一度成为一级市场最热门的投资方向之一,半导体企业纷纷融资,加大研发投入,加速业务扩张。但是,受全球宏观经济、贸易政策、地区局势紧张等多重因素影响,2022年以来,半导体行业发生新一轮周期性波动,行业整体呈下行趋势。2022年、2023年,A股半导体行业上市公司净利润同比变动中位数分别为-14.54%及-33.46%,创芯微同行业可比公司2022年、2023年净利润平均同比下滑37.29%和64.40%。

2022年度、2023年度创芯微的营业收入分别为18,194.91万元、25,318.44万元,净利润分别为-644.72万元、-428.09万元,虽然在2024年上半年实现扭亏为盈,但仍面临着较大的经营压力。

(三)市场竞争加剧,企业积极寻求协同赋能

创芯微主要竞争对手既包括ADI、美蓓亚三美等海外成熟厂商,也包括赛微微电、芯朋微等国内一流厂商。虽然创芯微部分产品已处于国内厂商的第一梯队,但与同行业龙头公司相比,创芯微在业务规模和经营能力方面呈现竞争力不足,需要在产品研发、技术研发、产品销售模式、企业体系建设等方面持续创新或改造,以推动经营业绩快速增长。

报告期内,受市场行情、行业竞争情况影响,创芯微主要产品均价呈下降趋势。同时,受限于自身资源限制,在进入非消费电子领域时,创芯微主要产品在产品设计、可靠性、鲁棒性、过程管理、产品批量化、质量体系建设上,较难匹配客户要求。而思瑞浦作为信号链芯片行业龙头,能够全流程、体系化赋能创芯微,助力创芯微提升竞争优势。

(四)企业IPO遇阻,创始团队面临投资人回购退出压力

创芯微在2022年1月与2022年8月进行了两轮融资,并与投资机构均约定公司于2025年12月31日前完成IPO,否则投资机构有权以8%年化利率要求创芯微回购所持公司股权,且创始团队就该等回购义务承担连带责任。随着IPO审核的收紧,受行业周期等综合因素影响,公司经营业绩表现平平,创芯微如期实现上市目标的希望渺茫。

在行业上行周期时引入投资并签署上市对赌条款,在行业下行时期就成为了“压死骆驼的最后一根稻草”。2023年末创芯微账面资金仅有1.28亿元,难以履行回购义务,创始团队面临着巨大的回购压力,投资机构也意识到短期内通过公司IPO途径退出无望,且公司和创始团队可能均缺乏回购能力,于是并购重组就成为了实现投资机构、创始团队、收购方三者共赢的途径。

(五)本次重组有助于双方拓宽产业布局,实现协同效应

思瑞浦与创芯微虽同处于模拟芯片设计行业,但两者在主要产品、应用领域具有一定的差异。模拟芯片的消费类应用相较于泛工业应用,在产品定义、产品迭代速度、弹性供应链建设等方面均有较高的要求。创芯微长期耕耘消费电子市场,在细分领域已建立品牌影响力,能够协助思瑞浦拓展消费类应用市场,加快思瑞浦现有技术储备在消费类领域的业务转化。同时,思瑞浦作为信号链芯片行业龙头,已建立完善的产品研发及质量管理体系,能够全流程赋能创芯微,助力其电池及电源管理芯片产品拓展至非消费电子领域。本次交易完成后,思瑞浦将与创芯微在产品品类扩充、供应链及销售渠道融合等方面协同共进。

(六)本次重组实现了双方研发优势互补,攻克“卡脖子”领域

对于半导体等硬科技行业,研发准入门槛较高,因此通过并购快速丰富技术储备、扩充研发团队被视为攻克“卡脖子”领域的重要方式。思瑞浦与创芯微同属模拟芯片设计行业,双方产品底层技术具有相通性,在集成电路IP、产品开发上具有较强的互补性和协同效应。

创芯微创始团队来自知名IC设计公司,核心团队拥有超过15年以上电池管理和电源管理芯片设计、研发和生产测试经验,研发成果覆盖电池管理芯片消费类电子、工业控制等应用领域,具备丰富的模拟集成电路设计经验及技术积累。本次交易完成后,思瑞浦引进创芯微专业研发团队,利用其经验及技术积累,统筹双方研发资源,整合双方技术优势和研究成果,从而提高研发和产业升级效率,降低产品研发成本。

三、本次交易亮点分析

(一)科创板首单以可转债作为并购支付工具

截至2023年10月底,在试点期间中国证监会共许可24家上市公司发行定向可转债40只,其中作为支付工具24只,交易金额92.86亿元,远低于采取定向发行股份方式购买资产的案例。

思瑞浦收购创芯微方案两次重大调整之一便是支付方式的变化,即由发行股份+支付现金调整为发行可转债+支付现金。即:思瑞浦向杨小华、白青刚等创芯微管理团队股东定向发行3,833,893张可转换公司债券,作为收购其持有创芯微股份的支付对价,该等可转债初始转股价格158元/股,票息为0.01%/年(单利),存续期间为2024年10月25日至2028年10月24日,转股期限为2025年4月25日至2028年10月24日。

思瑞浦首次披露收购创芯微预案后的6个月内,包括思瑞浦在内的模拟芯片公司的股价均不同程度下跌,交易基础发生了较大变化,创芯微股东对以股份作为支付工具的交易意愿下降。而此时恰逢中国证监会发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》,规定上市公司可单独以定向可转债作为支付工具,自行决定重组交易对价可以全部由定向可转债支付或者搭配部分股份、现金支付。新规的出台为此时陷入僵局的交易双方提供了另一种可能。

可转债作为支付工具兼具债权和股权的双重属性,与发行股份相比,发行可转债主要适用于股市波动剧烈时期。创芯微股东作为交易对方拥有了选择权,即在股价进一步走低时可以选择不进行转股,收取债券固定本息作为保底收益;而在股价回暖时可以选择进行转股,享受股票上涨的红利。思瑞浦此次发行可转债的初始转股价格为158元/股,截至交易完成次月最后一个交易日,公司收盘价仅为106.92元/股,若股价持续处于这种低迷态势,则创芯微股东通过持有可转债规避了将近1/3的损失。

对于思瑞浦来说,通过发行可转债可以达到创芯微管理团队股东与公司利益绑定的目的。根据收购方案,创芯微管理团队股东不得在业绩承诺的补偿义务履行完毕前进行回售和赎回,这将促使创芯微管理团队股东积极推动重组及后续产业整合等工作,以实现业绩目标,推动思瑞浦整体发展。同时,思瑞浦发行可转债的利率仅为0.01%/年,对公司财务费用支出影响亦较小。

此外,思瑞浦发行可转债方案中设置了有条件强制转股条款与转股价格向上修正条款,作为双方利益平衡机制。即:当公司股票连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于转股价格的125%时,即可触发有条件强制转股条款,不低于转股价格的150%时,即可触发转股价格向上修正条款。当公司股价持续上涨时,两个条款可能相继或同时被触发,一方面避免在股价大幅上涨情况下,可转债持有人低价转股导致对公司及原有股东权益的过分稀释;另一方面也促使可转债持有人主动转股,从而减少公司因债券到期还款所面临的现金流压力。

(二)差异化定价解决估值倒挂问题

在二级市场波动的背景下,本次交易双方最终通过可转债这一支付工具实现了利益平衡,而差异化定价则进一步解决了创芯微股东内部的利益分配问题。思瑞浦两次交易方案中收购比例的变化反映了创芯微股东内部对于本次交易意见不一,而这一分歧最终通过差异化定价实现了统一,具体为:

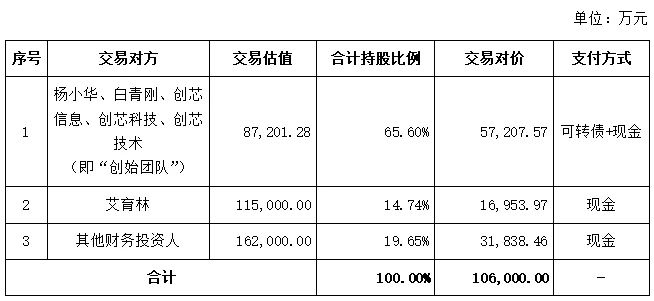

创芯微2022年最后一轮融资的投后估值为13.1亿元,高于本次交易评估价值。基于前述初始投资成本、8%利率回购以及创始团队连带责任等原因并为促成本次交易之目的,各方股东最终同意差异化定价方案,即:早期财务投资人艾育林所持股权对应整体估值为11.5亿元,其他财务投资人所持股权对应整体估值为16.2亿元;在支付方式上,艾育林和其他财务投资人均为现金退出,创始团队则是取得可转债和现金。

差异化定价满足了投资者并购退出的收益预期。本次并购交易,2022年1月对应轮次财务投资人IRR约为25%,2022年8月对应轮次财务投资人IRR约为11%,均高于8%的回购利率;创始团队虽然承担一级市场“估值泡沫”带来的压力,但是通过可转债也保留了未来获得股权增值收益的机会。

我们注意到,本次交易方案设定了业绩补偿条款,创芯微创始团队进行了三年净利润合计不低于2.2亿元的业绩承诺。业绩承诺期届满后,如创芯微业绩承诺期内累计实现净利润数低于2.2亿元的,则创芯微创始团队应进行相应的业绩补偿,补偿金额=未实现净利润数÷承诺净利润数×业绩补偿义务方合计获得的交易对价(即57,207.57万元),补偿上限为创芯微创始团队合计获得的可转债及现金对价的税后净额。而本次交易的差异化定价方案“创始团队低估值+投资人高估值+创始团队承担业绩补偿责任”与通行做法“创始团队高估值+投资人低估值+创始团队承担业绩补偿责任”不同,对上市公司而言,这直接导致业绩补偿覆盖率至少减少了12%。值得注意的是,本次交易评估增值81,068.92万元、增值率317.23%,这无疑进一步加大了上市公司的投资风险。此外,本次业绩承诺补偿金额为税后净额,与市场通行的税前金额计算方式也有所不同。但监管部门均未表示过多关注,一方面表明监管部门对本次交易整体持支持态度,另一方面也传递出业绩对赌方案可以更加市场化的积极信号,表明监管审核视角正在向更加市场化的方向转变。

而根据创芯微2022年融资时约定的回购条款,如果2025年12月31日前未完成IPO,按照8%的回购利率计算,回购两轮投资者所持有的股份总价款约为3亿。假设在创芯微未能实现盈利的最坏情况下,则创芯微创始团队所承担的补偿义务相较于对之前投资人的回购义务是翻倍的。该安排是为促成交易而孤注一掷的无奈之举,还是对被并购后与思瑞浦的协同发展充满信心,有待市场的进一步考验。

(三)市场法评估体现估值包容性

长期以来,在上市公司收购未盈利或微盈利的初创期或成长期企业时,由于缺乏盈利数据且未来现金流量难以预测,如何确定估值并实现各方利益的平衡一直是交易成功的难点。创芯微历史融资正逢半导体行业一级市场“估值热”时期,投资者对于投资回报均有着较高的预期。因此,本次交易如果估值过低则股东出售意愿较低,交易难以促成;估值过高则引发监管关注,同时高估值下未实现业绩承诺所带来的商誉减值风险也成为收购方上市公司所担忧的问题之一。

据统计,自2022年1月1日以来,完成上市公司资产收购的案例中,仅16家上市公司最终采取了市场法评估,远低于采取收益法评估的283家和采取资产基础法评估的192家。现行监管规则虽然对评估方法并无禁止性规定,但评估方法的选取及标的资产的增值率一直是交易所审核关注的重点,而在此之前的资产基础法和“收益法+业绩承诺”的评估方法更容易被接受。

收益法评估是将预期收益资本化或者折现来确定评估对象价值,反映的是资产未来的经营获利能力。市场法评估是将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较来确定评估对象价值,反映了在正常公平交易的条件下市场参与者对于企业价值的评定,具有较强的市场导向性。而对于那些未来收益不稳定或者难以预测的企业,资产基础法则是一种较为可靠的评估方法,但对于创芯微这类未盈利或微盈利、“硬科技”企业,通过资产基础法很难体现其真实价值。

根据思瑞浦披露,之所以最终采取市场法评估结果,是考虑到创芯微未来盈利预测中部分产品尚处于研发、未批量上市阶段,产品性能、技术参数尚未经过市场验证,部分产品能否如管理层预期上市、实现预期毛利水平以及取得相应市场份额等具有一定不确定性。市场法虽然难以弥平市场及行业的波动性影响,以及创芯微与可比上市公司具体细分领域和资产结构存在一定差异,但市场法可以反映一定时期资本市场投资者对该企业所处行业的投资偏好。

2024年9月发布的“并购六条”明确,应“充分发挥市场在价格发现和竞争磋商中的作用,支持交易双方以资产基础法、收益法、市场法等多元化的评估方法为基础协商确定交易作价”。监管进一步指明了并购重组估值的包容性,可以预见未来会出现更多的以市场法评估方法进行估值的实践交易案例。

但是,我们也注意到,虽然本次交易最终采取了市场法评估结果,但创始团队仍进行了业绩承诺,实际上选用了“市场法+收益法+业绩承诺”的这一折中方案,看来实现包容性也是一个渐进的过程。

四、结束语

思瑞浦通过支付工具、定价方式、评估方法的“创新”最终成功将创芯微收入麾下,实现了商业目的,并作为经典案例被收录进上海证券交易所编写的《并购重组典型案例汇编》。本次交易创新性地探索使用了可转债这一新型支付工具,有效缓解了二级市场股价大幅波动带来的交易不确定性,增强了交易灵活性。另一方面,通过差异化定价弥合一级市场与A股并购重组市场估值之间的“落差”,体现了监管对并购重组估值的包容性,为A股并购市场创新与发展提供了宝贵的参考和借鉴。无独有偶,就在本项目交割前夕,另一家半导体上市公司富乐德(301297)也披露了其拟通过发行股份、可转债的方式收购江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股份,目前尚在审核中。

我们期待新的一年里,上市公司、中介机构、监管部门携手为A股并购市场带来更多的创新和惊喜,共同促进资本市场繁荣、健康发展。

本文作者:

指导合伙人:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。