离婚遇“彩礼新规”,彩礼返还有变化

2024-02-20

导语:

随着个人财富的不断增长,全国各地结婚“彩礼”亦有水涨船高之势,“天价彩礼”事件屡屡出现,彩礼问题不断凸显。最高人民法院总结审判实践经验,制定与出台的《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》(我们简称为《规定》或称为“彩礼新规”)已于2024年2月1日正式实施。

彩礼新规的出台引起了公众的广泛关注。那么彩礼新规有哪些新变化,对于婚姻案件涉及彩礼的处理又有哪些变化呢?

本文就“彩礼新规”与此前法律规定及司法实务进行对比,对“彩礼返还”的相关问题逐一进行分析。

一、“彩礼返还”规定的变与不变

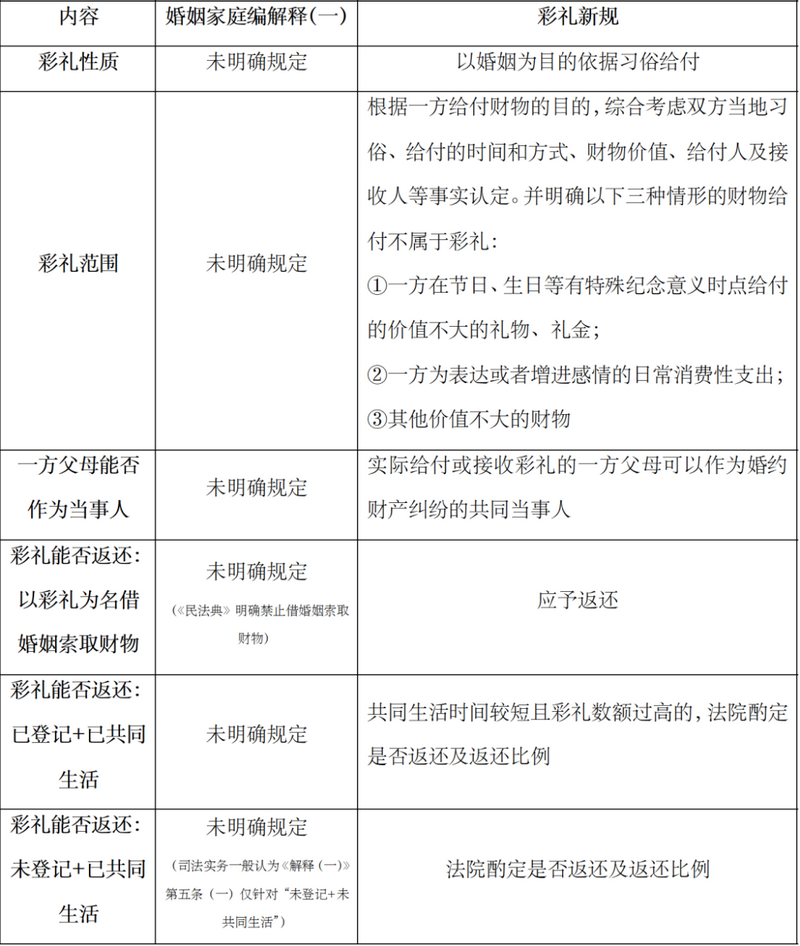

关于彩礼返还,《民法典婚姻家庭编解释(一)》规定了三种应予以返还的情形:一是,未办理结婚登记;二是,已办理结婚登记但确未共同生活;三是,彩礼给付导致给付人生活困难。但现实生活中存在大量未办理结婚登记却按照当地习俗举办婚礼并共同生活,以及已办理结婚登记但共同生活较短等情况,无法适用上述司法解释规定,彩礼是否返还以及如何返还成为难点。[1]

彩礼新规定在《民法典婚姻家庭编解释(一)》相应规定基础上,对彩礼及返还等问题作了完善与补充,明确了实务关注的几个问题:《规定》第1条,在司法解释的层面上明确了彩礼性质为“以婚姻为目的”“依据习俗给付”;第3条明确彩礼范围及将节日时给付的价值不大的礼物等三种类型的财物给付排除彩礼范围;第4条明确,实际给付或接收彩礼的一方父母可以作为婚约财产纠纷的共同原告或被告;第5、6条明确双方已办理结婚登记且共同生活时间较短(俗称“闪离”)、双方未办理结婚登记但已共同生活两种情况可由法院酌定能否返还彩礼及返还的具体比例。

具体而言,《规定》在《民法典婚姻家庭编解释(一)》基础上新增的内容有:

二、彩礼返还裁判规则的变与不变

如前所述,《规定》在《民法典婚姻家庭编解释(一)》基础上新增了若干有关彩礼纠纷法律适用的一些规则。实际上,前述规则已经在实务中得到认可与遵循。2023年12月11日最高人民法院、民政部、全国妇联联合发布的涉彩礼纠纷典型案例,许多地方法律文件、司法判例,均体现了《规定》的精神。可以说,《规定》是以司法解释形式确认了司法实务中的不成文裁判规则及《2011年全国民事审判工作会议纪要》第50条等规则的精神。

(一)关于彩礼的性质

尽管可能存在部分争议,《规定》出台前司法实务中对彩礼性质的导向基本与《规定》一致:①彩礼具有以缔结婚姻为目的的赠与性质,[2]双方缔结婚姻关系,目的达成,彩礼赠与有效存在、不可返还;②彩礼系依照民间习俗给付,不被法律所禁止,但必须是本地区确实存在婚前给付彩礼习俗的。[3]

(二)关于彩礼的范围

《规定》明确了彩礼范围的认定规则以及将以下三类给付明确排除彩礼范围:①一方在节日、生日等有特殊纪念意义时点给付的价值不大的礼物、礼金;②一方为表达或者增进感情的日常消费性支出;③其他价值不大的财物。

而在《规定》出台前,司法实务中在认定彩礼范围时往往也会综合考量某具体给付的给付目的、民间习惯、时间及方式、数额或价值。对于特殊时点的赠与、日常消费性支出、其他小额财物给付等,也大体上采取了《规定》类似的判断而认定为不属于彩礼。如在浙江省高院(2019)浙民再51号一案中,一审法院认为男女双方互相交付的品牌钻戒、手表、项链、服饰系双方赠与行为,不应相互返还,且双方恋爱、订婚、解除婚约期间已支付的费用和开支由本人承担,得到了浙江省高院的维持。

需要注意的是,彩礼系依照习俗给付,在认定彩礼范围时,需尊重各地特殊习俗,如在部分地区,除名义上的“彩礼”之外,“衣服钱”“四金”(女方结婚时的服装费、首饰费)、“上车钱”(新娘上婚车的红包)“离娘钱”(婚礼当天新郎给新娘母亲的红包)等名目,根据当地婚嫁习俗,也属于彩礼范围。[4]而在部分地区,结婚时男方支付的女方服装费首饰费、“见面礼”(婚前男方父母赠与女方的红包)、长辈红包等则被认定为普通赠与,不属于彩礼范围。[5]故在认定彩礼具体范围时也需结合当地习俗与一般认知。

(三)给付与接受彩礼的父母的诉讼地位

针对“婚约财产纠纷案件中当事人范围应如何把握”的问题,浙江省高级人民法院民一庭《关于审理婚姻家庭案件若干问题的解答》第五条规定,“婚约财产纠纷案件一般以男女双方为诉讼当事人。鉴于实践中彩礼的接受人或给付人可能是婚姻关系当事人的父母或其他亲属,为便于案件事实查明和纠纷解决,可根据双方诉辩确定实际接受人或给付人的诉讼地位。”

实务中一般也认可,彩礼的给付人和接受人并不仅限于男女双方,同样可能包括男女双方的父母甚至其他亲属。最高人民法院、民政部、全国妇联联合发布的涉彩礼纠纷典型案例“张某某与赵某某、赵某、王某婚约财产纠纷案”就体现了这一精神——婚约财产纠纷中,接收彩礼的婚约方父母可作为共同被告。根据中国传统习俗,缔结婚约、彩礼给付过程中,一般是由男女双方父母在亲朋、媒人等见证下共同协商、共同参与完成。如果一方父母实际给付或接收彩礼的,可视为与其子女的共同行为,在婚约财产纠纷中,将一方及父母共同列为当事人,符合习惯,也有利于查明彩礼数额、彩礼实际使用情况等案件事实,从而依法作出裁判。

(四)关于彩礼返还:已登记+已共同生活

最高人民法院、民政部、全国妇联联合发布的涉彩礼纠纷典型案例“王某某与李某某离婚纠纷案”依据双方已办理结婚登记但共同生活时间较短,结合当地经济生活水平及男方家庭经济情况,男方所给付的彩礼款数额过高、事实上造成较重的家庭负担,故根据共同生活时间、孕育子女等事实判决对数额过高的彩礼酌情返还。

涉彩礼纠纷典型案例“刘某与朱某婚约财产纠纷案”依据双方已办理结婚登记,但仅有短暂同居经历、尚未形成完整的家庭共同体和稳定的生活状态,不能认定为已经有稳定的共同生活,故判决酌情返还扣除共同消费等费用后部分彩礼。

可见,《规定》出台前,尽管相关司法解释并未明确规定,但涉彩礼纠纷司法实务中,即使双方已办理结婚登记,法院亦会考量双方是否建立共同生活时间及时间长短,酌情确定彩礼能否返还及返还的具体比例,从实质上认定彩礼的给付目的是否实现从而确定返还情况。

(五)关于彩礼返还:未登记+已共同生活

《2011年全国民事审判工作会议纪要》第50条指出,婚约财产纠纷案件中,当事人请求返还以结婚为条件而给付的彩礼,如果未婚男女双方确已共同生活但最终未登记结婚,人民法院可以根据双方共同生活的时间、彩礼数额并结合当地农村的风俗习惯等因素,确定是否返还及返还数额。《婚姻法解释(二)》规定“双方未办理结婚登记手续”针对的是双方并未共同生活的情形。

浙江省高级人民法院民一庭《关于审理婚姻家庭案件若干问题的解答》第四条亦认为,《婚姻法司法解释(二)》规定的“双方未办理结婚登记手续”,并非针对双方已共同生活的情形。双方虽未办理结婚登记手续但确已共同生活,当事人请求返还彩礼的,法院可以根据共同生活时间、生育情况、未登记原因、彩礼数额、彩礼使用、回礼情况以及当地风俗习惯等因素,确定是否返还。需要返还的,可以根据前述因素酌情确定返还数额。

上述两条规则的精神延续至《规定》第六条,《规定》出台前司法实务中也已基本贯彻了此精神。最高人民法院、民政部、全国妇联联合发布的涉彩礼纠纷典型案例“张某与赵某婚约财产纠纷案”即因男女双方虽未办理结婚登记,但举行结婚仪式后共同生活较长时间且已育有子女,故不支持返还彩礼。该典型案例也同样指出,《民法典婚姻家庭编解释(一)》第五条关于未办理结婚登记手续应返还彩礼的规定,应当限于未共同生活的情形。已经共同生活的双方因未办理结婚登记手续不具有法律上的夫妻权利义务关系,但不应当忽略共同生活的“夫妻之实”。

三、“彩礼新规”后如何理解彩礼返还

(一)彩礼能否返还:重点看双方共同生活长短

彩礼具有以缔结婚姻为目的赠与的性质,一旦双方缔结婚姻关系目的达成,彩礼赠与有效存在、不可返还。故彩礼能否返还,要看双方是否存在婚姻的实质事实,也即缔结婚姻的目的是否实现。而是否已缔结婚姻,固然以结婚登记为法定形式要件,但更重要的是双方存在婚姻事实,也即双方形成完整的家庭共同体和稳定的生活状态,长期稳定地共同生活。随着《规定》出台,进一步明确了,不论男女双方是否登记结婚,只要双方已共同生活,则法院均应结合实际情况酌定是否返还。

一般情况下,双方已办理结婚登记并共同生活,离婚时一方请求返还按照习俗给付的彩礼的,人民法院不予支持。但是,也要考虑双方共同生活时间长短,如共同生活时间较短的(如“闪离”),缔结婚姻的目的(包括登记结婚及一定程度的共同生活及婚姻事实)尚未全部实现,故应酌定考量彩礼是否返还及返还比例。如鄂州市梁子湖区法院在《规定》施行后调解结案的首起涉彩礼纠纷案件中,男女双方自登记结婚至协议离婚2年有余,但期间双方实际共同生活仅一个多月,且结合当地经济水平及男方经济条件,男方所给付彩礼数额过高造成其家庭负担过重,故法院认为女方应予以返还彩礼。[6]

同理,虽未办理结婚登记手续但已共同生活的,不应仅以未登记结婚为由认为双方未缔结婚姻关系,同样应当根据共同生活及生育情况、彩礼实际使用情况、双方过错等事实,综合考量是否应当返还彩礼。在包头市中级人民法院根据《规定》判决的首个涉彩礼纠纷案件中,男女双方未办理结婚登记手续,已按民俗举行了结婚仪式、共同生活未满一年,期间女方因宫外孕导致一侧输卵管被切除,男方请求女方返还彩礼,法院认为,双方虽未办理结婚登记,但已按照本地习俗举办婚礼后共同生活,并曾经有过妊娠经历,故法院酌情判决女方返还50%的彩礼。[7]

此外,根据《民法典婚姻家庭编解释(一)》第五条第一款(三)“婚前给付导致给付人生活困难的,双方离婚,给付人请求返还按照习俗给付的彩礼的,应当予以支持”,系针对家庭存在特殊困难情形的特殊规定。如前所述,彩礼能否返还以双方是否缔结婚姻关系作为标准。一般情况下,已经缔结婚姻的,彩礼不可返还。而该项特殊规定系考虑到高额彩礼使给付一方家庭承受沉重的经济负担,如因给付彩礼导致家庭生活困难的,背离了彩礼缔结婚姻的美好愿望,为了平衡给付方与接收方之间的利益,作此特殊规定,体现了法律对生活确有困难一方的帮助。不过,毕竟因为彩礼目的已经实现,原则上彩礼不应返还,故最高法民一庭在《民法典婚姻家庭编解释(一)理解与适用》中提出,给付方因给付彩礼生活困难需达到“绝对困难”的程度,即并非给付前后其生活水平相差较悬殊,而是其依靠个人财产和离婚时分得的财产无法维持当地基本生活水平。

(二)不属于彩礼的财物给付不是涉彩礼案件标的

在确定彩礼返还比例前,需先确定彩礼的范围,一般情况下,部分男方及其家人赠与给女方的礼物、红包或男方支付的婚嫁仪式等费用并不属于彩礼范围,该部分款项系一般赠与,不应认定为彩礼,自然也就与后续的彩礼返还无涉。

我国不同地区风俗差异巨大,在个案中法院需结合当事人当地婚俗共同认定彩礼范围,而《规定》则根据司法经验及善良风俗,明确“一方在节日、生日等有特殊纪念意义时点给付的价值不大的礼物、礼金”“一方为表达或者增进感情的日常消费性支出”“其他价值不大的财物”不应认定为彩礼,同样符合人民群众对彩礼的一般认知。如在徐州市睢宁县法院在《规定》施行后判决的首例婚约财产纠纷案件中,法院认为,男方亲属给付女方的“磕头礼”属于亲朋好友对新人双方的赠与;拍婚纱摄影属于精神领域的消费,催妆衣费用属于婚礼当日支出;举行婚礼后男方为女方购买项链,属于一方为表达或者增进感情的日常消费性支出,均不应当认定为彩礼。[8]

(三)彩礼返还比例,需结合实际情况

彩礼返还并不当然是全额返还。即使是根据《民法典婚姻家庭编解释(一)》第5条明确规定应予返还的情形,也要考虑彩礼的使用情况、双方过错情况、生育情况、嫁妆置办情况、彩礼数额、当事人经济条件等等,酌定返还数额。《规定》施行后,株洲市禄口区法院依据《规定》调解结案的首起涉彩礼纠纷中,男女双方并未办理结婚登记手续及共同生活,法院综合考虑案情、双方当地习俗及经济状况,调解由女方返还男方约88%的彩礼。[9]此外,如部分彩礼已用于支付婚嫁仪式或双方日常消费支出,女方嫁妆价值等等,均应在返还数额中予以扣减;而如男方对分手或离婚存在过错的、女方曾有妊娠经历给女方的身心及经济造成损害的,也应酌情在返还彩礼数额中予以扣减,从而依法保障妇女权益。

对于双方曾共同生活的彩礼返还问题,还要进一步结合双方共同生活时间、当地风俗习惯,基于诚实信用原则考量彩礼给付目的的实现程度,基于公平原则平衡双方利益,酌定返还的数额。如在最高人民法院、民政部、全国妇联联合发布的双方共同生活时间较短的涉彩礼纠纷典型案例中,因女方存在终止妊娠事实对其身体健康造成一定程度的损害,法院酌定判决女方返还30%的彩礼;因男方支付彩礼后双方因共同筹备婚礼仪式、共同旅游、亲友相互往来等发生部分费用,法院对该部分费用予以扣减,酌情判决女方返还75%的彩礼。

文章注释:

[1] 2023年12月11日,最高人民法院、民政部、全国妇联联合举行“推进移风易俗 治理高额彩礼”新闻发布会内容。

[2] 最高人民法院民事审判第一庭:《最高人民法院民法典婚姻家庭编司法解释(一)理解与适用》,人民法院出版社2021年7月第1版,第71-72页。

[3] 最高人民法院民事审判第一庭:《最高人民法院民法典婚姻家庭编司法解释(一)理解与适用》,人民法院出版社2021年7月第1版,第75页。

[4] 南方周末:《离婚或分手了,“彩礼退不退”有新依据》,https://mp.weixin.qq.com/s/nCAN7iudlbU3dXq4jRcAMA。

[5] 绍兴市中级人民法院(2020)浙06民终3344号判决书,宁波市中级人民法院(2021)浙02民终5604号判决书,广西壮族自治区北海市海城区人民法院(2018)桂0502民初2462号判决书。

[6] 鄂州法院快讯:《彩礼新规今起施行,鄂州法院首例案件办结》,https://mp.weixin.qq.com/s/O5g_dvihXBd4uUHZpib1rA。

[7] 包头中院:《【以案释法】未办理结婚登记但共同生活,是否需要退还彩礼?》,https://mp.weixin.qq.com/s/RW5kftDxp9E1ov4JUFSmdw。

[8]徐州市中级人民法院:《彩礼要不要返还?“彩礼新规”实施后徐州首例判决来了丨徐小槌说法》,https://mp.weixin.qq.com/s/G7IIXJDsP7c39-wGeXDHcA。

[9] 株洲市渌口区人民法院:《一“渌”好“枫”景202404(案例)分手后,彩礼是否应当返还?看渌口法院以案释新规》,https://mp.weixin.qq.com/s/bkRmcK7CgKderLu7CqdOQA。

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。