《民法典合同编通则司法解释》十大亮点规则的历史沿革、要点解析、参考案例(上)

2023-12-06

导语:

《民法典》是“市场经济的基本法”,《民法典》合同编是优化营商环境、促进社会主义市场经济健康有序发展的重要保障,合同编第一分编通则部分是理论意义最大、实践价值最高的一部分。

近日,最高人民法院根据民商事审判执行工作的实际需要对合同编通则的相关规定补充细化,制定了《民法典合同编通则司法解释》。《民法典合同编通则司法解释》是确保民法典合同编的优秀制度设计在司法审判中准确落实落地的一部重要的司法解释。

《民法典合同编通则司法解释》十大亮点规则一文,通过可视化图文的形式展现法条变迁的历史沿革,通过要点解析深入浅出、言简意赅,并配套有最高人民法院公布的案例及典型案例,突出核心亮点规则的分析与论证,力争实现法条变迁、学界理论与审判实务的有机结合。

本文包括上、下两篇,构成同一完整论文。

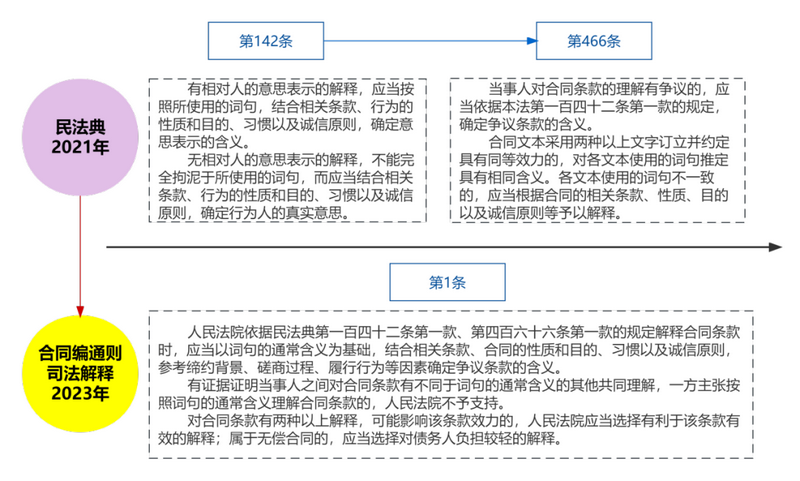

一、合同解释规则在原有文义解释、合同性质和目的解释、习惯以及诚信原则解释等方法基础上,增加了参考缔约背景、磋商过程、履行行为等因素的解释规则

(一)历史沿革

(二)要点解析

合同解释,就是当事人之间“法律”的具体解释和适用的方法。合同解释的目的则在于探究当事人的真实意思,结合目前司法领域的穿透式审判思维,更倾向于根据当事人的主观意思确定真实的权利义务内容。

合同解释要从文义出发,根据合同所使用的文本和语句进行解释,学理上称之为“文义解释”。

对合同条款不能孤立的解释,要从合同整个背景以及合同的各个条款之间的相互关联角度进行整体解释,学理上称之为“体系解释”。

当合同解释出现分歧或者可能出现不同解释时,应当从最符合合同目的的角度确定合同当事人的意思,学理上称之为“目的解释”。

特别是在出现双方当事人约定不明或者存在合同漏洞时,应当根据当事人所熟悉的生活和交易习惯对意思表示或者合同条款进行解释,学理上称之为“交易习惯解释”。

在其他解释方法难以探明当事人真意之时,有权解释主体可以依据诚信原则,从平衡当事人利益的角度出发,依据交易活动所需遵循的诚信标准,来对合同的内容予以解释,学理上称之为“诚实信用解释”。

本次《合同编通则司法解释》除了重申前述解释方法以外,还明确了以下两个具体规则:

一是应当以词句的通常含义为基础,强调了常识的重要价值。

二是要参考缔约背景、磋商过程、履行行为等因素确定当事人的真实意思表示,尤其是在可能存在名实不符或者通谋虚伪、避法行为等情形的情况下。

(三)参考案例

最高人民法院(2021)最高法民终435号上海云峰(集团)有限公司贸易二部、阳泉煤业集团国际贸易有限公司等买卖合同纠纷

► 基本案情:

宁波大用公司等五家公司间签订五份煤炭买卖、销售合同。合同内容基本相同,甚至部分合同合同编号相同。随后,相同的合同当事人以同样的买卖关系继续签订三份《煤炭销售合同》、《煤炭采购合同》,除买卖的原煤数量、合同金额不同,原煤质量标准有所差别外,其他均与之前各方所签合同内容相同。

► 争议问题:

《煤炭销售合同》以及《煤炭采购合同》的合同性质和效力

► 参考价值(裁判要点):

从交易的目的来看,正常货物贸易的目的是进行货物流转,但本案中并未实际发生货物流转,有违惯常的交易习惯。

此外,综合本案各方缔约背景、交易结构、交易目的、履行行为、实质权利义务内容来看,各方当事人虽签订了销售合同,但进行的却是资金通道业务,实际产生的是资金的流转、使用及利息支付。因此,各方当事人明面上达成的买卖合同属通谋虚伪意思表示而无效,各方间权利义务按实质上形成的借贷关系处理。

综上,应根据合同的权利义务内容认定各方法律关系的性质,当名称与合同内容不一致时,则结合缔约背景、交易目的、交易结构、履行行为以及当事人是否存在虚构交易标的等事实综合判断各方法律关系的性质、效力及内容。

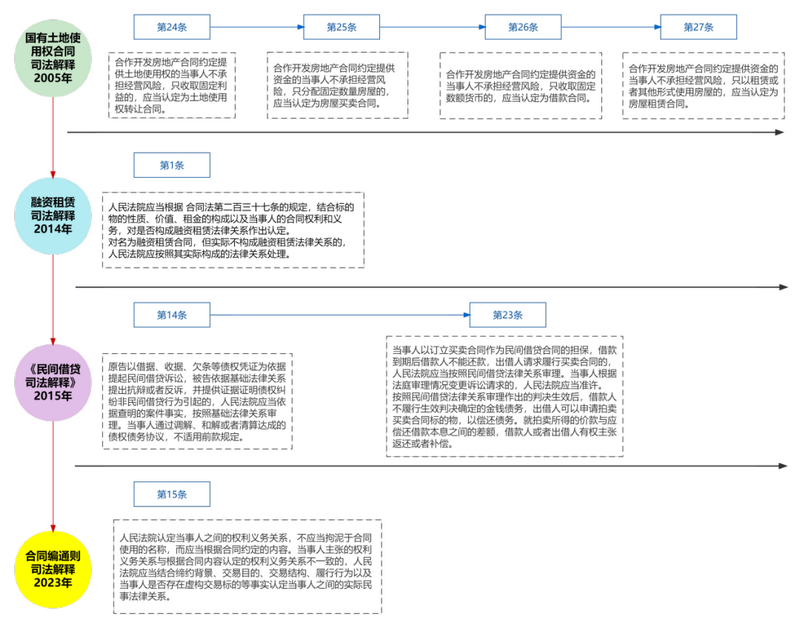

二、明确对于“名实不符”的合同应当采取穿透式审查规则,结合缔约背景、交易目的、交易结构、履行行为以及当事人是否存在虚构交易标的等事实认定当事人之间真实的法律关系及合同效力

(一)历史沿革

(二)要点解析

《九民纪要》明确指出,要注意处理好民商事审判与行政监管的关系,通过穿透式审判思维,查明当事人的真实意思,探求真实法律关系。此次《合同编通则司法解释》整合了分散在司法解释中的穿透式审判的相关规则,对认定名实不符规则进一步细化。

名实不符,描述的是一种客观状态,通常指当事人所宣称的法律关系与实际构成的法律关系不符。也有学者描述为真实意思与表示行为相分离。据上海市金山区人民法院吴智永法官总结,名实不符主要有三种表现形式:

一是法律行为之名称与法律行为之实不符。合同当事人基于理解错误或规避监管等目的,造成合同名称与内容不符。

二是法律行为之名义与法律行为之实不符,通常以“名为...实为...”予以描述。

三是法律行为之名义与交易结构之实不符。就是说合同当事人为通过多重虚伪表示,拉长各方交易链条,造成多主体间的多重虚伪表示行为,致使各方真意混入交易各环节。

(三)参考案例

最高人民法院(2020)最高法民终26号、(2021)最高法民申7956号中国民生银行股份有限公司宁波分行与宁波银行股份有限公司杭州分行等合同纠纷案

► 基本案情:

轧一钢铁公司因资金困难,经票据中介人员介绍,决定签发无真实贸易背景的商业承兑汇票给其关联企业,以支付巨额好处费为条件,由中介人员联系各银行贴现汇票,获取贴现款。案涉票据交易中,先由票据中介蔡某联系了民生银行宁波分行的陈某,陈某再分别联系宁波银行杭州分行和阿拉善农商行,在案涉资金流转账户出现问题时,亦由陈某负责联系使用了漠河农信社的银行账户走账。

案涉票据不能兑付以后,民生银行基于与宁波银行签订的《商业承兑汇票转贴现合同》,要求宁波银行承担先行支付票据款项的责任。但是,宁波银行主张双方法律关系的性质系“名为票据转贴现实为资金通道合同”,即《商业承兑汇票转贴现合同》是双方的虚伪意思,隐藏的真实意思是资金通道。

► 争议问题:

双方当事人之间基于《商业承兑汇票转贴现合同》法律关系的定性问题

► 参考价值(裁判要点):

最高法院审理后认为:

1.基于本案票据形成背景及交易过程事实,民生银行与宁波银行在本案中成立资金通道合同关系。

从本案商业承兑汇票的背景看,案涉商业承兑汇票系轧一钢铁出于向金融机构融出资金需求,在票据中介介绍和联系各银行后,签发的无真实贸易基础的票据;

从案涉票据的交易过程看,案涉票据系在轧一钢铁财务人员填写票据内容并加盖背书章后当场交给民生银行持有,阿拉善农商行和宁波银行从未实际持有该票据,案涉资金流向顺序为倒打款,不符合正常票据转贴现资金流向顺序。

综上,综合案涉票据形成的背景、票据交易各参与主体的身份、交易模式以及各方收费情况等情形,案涉《商业承兑汇票转贴现合同》是双方虚假合意,双方基于该合同形成的真实法律关系为资金通道合同法律关系。但是,双方明知案涉票据并非真实的票据转贴现,仍然签订《商业承兑汇票转贴现合同》并积极参与不符合法律规定的票据交易,不仅严重违反了金融机构审慎经营规则,而且扰乱了票据市场秩序、引发金融风险。因此,双方基于真实意思表示形成的资金通道合同属于违背公序良俗、损害社会公共利益的无效合同。

2.关于认定本案法律关系为资金通道合同关系与监管部门行政处罚是否冲突问题。案涉票据交易系形式上的贴现及转贴现,正是由于本案形式上的转帖现不符合法律规定的此类业务规程,监管部门从严格规范市场交易秩序、防范金融风险出发,对参与交易相关方予以行政处罚。监管部门行政处罚表明,本案各方参与交易形式上的票据转贴现并不是法律规定的票据转贴现。

由此可见,在当事人通过虚伪意思隐藏真实意思的情况下,当事人的权利义务内容就不能仅仅拘泥于表面合同文本的约定,而应当结合合同解释的具体规则,尤其是要参考缔约背景、磋商过程、履行行为等因素确定对当事人的真实意思表示以及法律关系性质进行综合判断后定性。这一点,也与当前民商事审判中所明确倡导的“穿透视审判思维”相一致。

同时,需要注意,在认定合同隐藏合意是否违背公序良俗时,应当以社会主义核心价值观为导向,综合考虑当事人的主观动机和交易目的、政府部门的监管强度、一定期限内当事人从事类似交易的频次、行为的社会后果等因素,并在裁判文书中进行充分说理。并且,还需要注意的是,对于合同不成立、无效、被撤销或者确定不发生效力,当事人的行为涉嫌违法且未经处理,可能导致一方或者双方通过违法行为获得不当利益的,人民法院对合同效力的认定规则应当与行政管理部门的行政处罚规制方向保持一致。

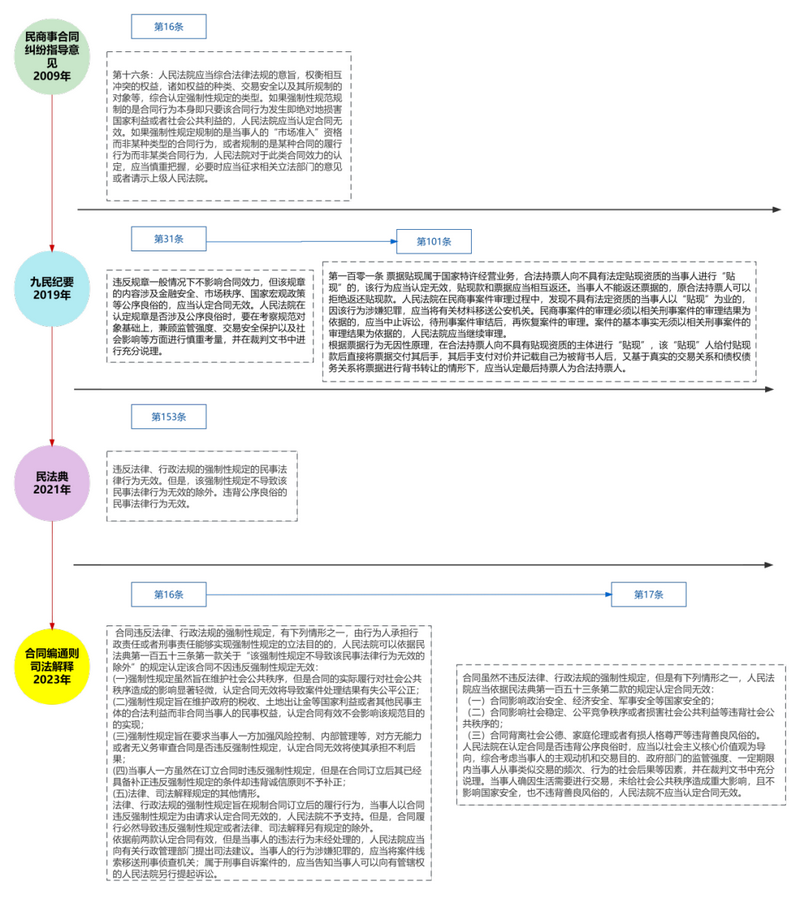

三、合同违反法律、行政法规的强制性规定的,在部分情况下由行为人承担行政责任或刑事责任能够实现强制性规定的立法目的的,可认定该合同不因违反强制性规定无效。并且,合同影响国家安全、违背社会公共秩序、违背善良风俗的,应当认定合同无效

(一)历史沿革

(二)要点解析

《民法典》第一百五十三条规定了“违反法律、行政法规的强制性管理规定的民事法律行为无效”及“违背公序良俗的民事法律行为无效”的一般情形,以及“该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外”的例外情形。在司法实践中如何适用本法条认定合同效力始终是热点问题,以往争议集中在“强制性法律规定”的识别,并未过多的延伸至私法与公法交叉领域。

《合同编通则司法解释》第十六条采用列举的方式,明确了《民法典》第一百五十三条规定的“该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外”的具体适用情形,在部分行为人承担行政责任或者刑事责任能够实现强制性规定的立法目的情况下,人民法院可以适用《民法典》第一百五十三条第一款认定该合同不因违反强制性规定无效,实现了立法目的的实现与各种法益间的相互平衡。除此之外,《合同编通则司法解释》第十六条还指出了人民法院审理此类案件时可通过提出司法建议、告知当事人另行起诉的方式与行政部门、其他有管辖权法院的衔接。

《合同编通则司法解释》第十七条也是以列举的形式,明确规定了即便合同未违反法律、行政法规的强制性规定,但存在影响国家安全、违背社会公共秩序、违背善良风俗的情况下,法院也应适用“违背公序良俗的民事法律行为无效”的规定认定合同无效。同时,该条还规定了法院认定合同违背公序良俗时需考量主观动机和交易目的、监管强度、交易频次、社会后果等因素。

(三)参考案例

最高人民法院(2019)最高法民再97号饶国礼诉某物资供应站等房屋租赁合同纠纷案(指导案例170号)

► 基本案情:

饶国礼个人经营的酒店中标取得办公大楼租赁权,并与出租人签订《租赁合同》,合同确认租赁物为危楼,加固后方能使用,饶国礼委托第三方加固,施工过程中租赁物大部分垮塌,经鉴定租赁物为D级危房,建议尽快拆除全部结构。

► 争议问题:

《租赁合同》是否有效

► 参考价值(裁判要点):

案涉合同签订前,租赁物玖存在安全隐患,经鉴定为D级危房不具有可在加固后继续使用的情形,违反了《商品房物租赁管理办法》第六条规定,虽该规定效力等级上属部门规章,但体现的是对社会公共安全的维护以及对公序良俗的维护,违反该规定将案涉危房出租用于经营可能危及不特定公众人身及财产安全的商务酒店,明显损害了社会公共利益、违背了公序良俗。

从维护公共安全及确立正确的社会价值导向的角度出发,对本案情形下合同效力的认定应从严把握,司法不应支持、鼓励为追求经济利益而忽视公共安全的有违社会公共利益和公序良俗的行为。

四、受欺诈、胁迫方在追究合同相对方缔约过失责任的基础上,基于第三人的行为和债的不同性质,可以突破合同相对性,同时追究第三人的缔约过失责任以救济自身权利

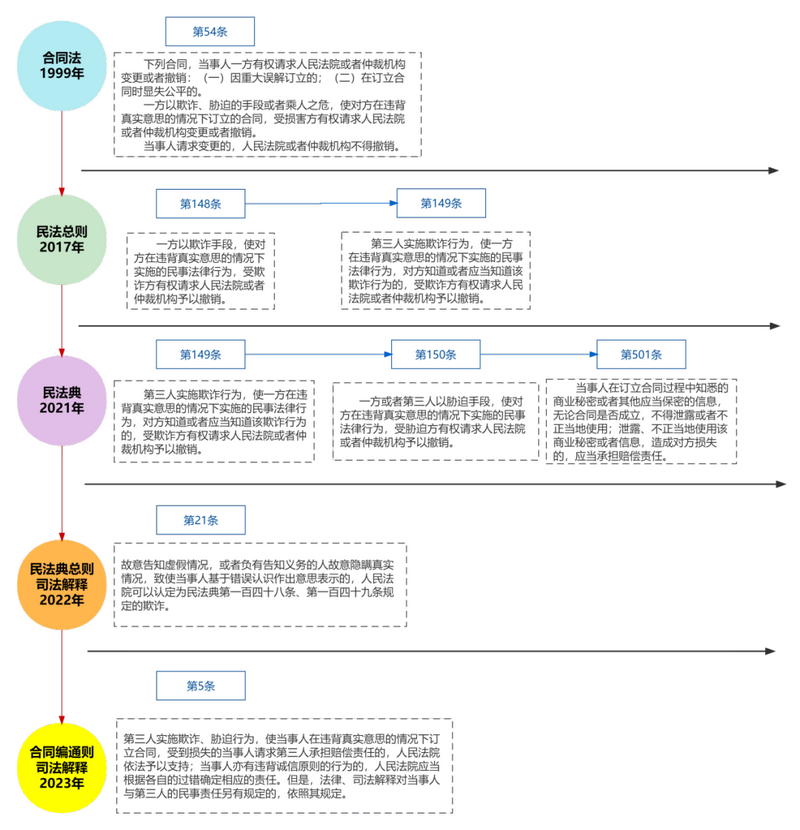

(一)历史沿革

(二)要点解析

在过往的《合同法》《民法总则》《民法典》《民法典总则司法解释》等相关法律法规中,第三人实施欺诈、胁迫行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈、胁迫方只能依据合同相对性请求人民法院或者仲裁机构予以撤销,且受欺诈方能撤销的前提是相对方知道或者应当知道欺诈方的欺诈行为,但是受欺诈、胁迫方无权追究第三方的责任。《合同编通则司法解释》突破了合同相对性,受欺诈、胁迫方可同时追究合同相对方和第三人的缔约过失责任以救济自身权利。

同时,当事人亦有违背诚信原则的行为的,人民法院应当根据各自的过错确定相应的责任。但是,法律、司法解释对当事人与第三人的民事责任另有规定的,依照其规定。

五、细化代理人和相对人恶意串通的法律适用规则,明确代理人或代表人与相对人恶意串通,法人、非法人组织可主张不承担民事责任并有权要求不当代理人、代表人和合同相对人承担连带赔偿责任,同时降低了“恶意串通”的证明标准

(一)历史沿革

(二)要点解析

恶意串通法律行为无效规则,是违背公序良俗法律行为无效规则的一种特例,也是我国民法有别于其他大陆法系国家的独有制度之一。

由于恶意串通规范内容的模糊性,导致司法实践中适用的范围越来越大,并且除了恶意代理情形外,其他的都可以通过其他规则替代,如债权人撤销权等。因此《合同编通则司法解释》第23条则在此基础上对恶意串通的特殊情形即代表人或者代理人与相对人恶意串通进行了细化:该恶意串通情形的主体即法人的法定代表人、非法人组织的负责人或者法人、非法人组织的代理人为一方,另一方为相对人,二者进行恶意串通。情形即以法人、非法人组织名义订立合同,损害法人、非法人组织的合法权益。法律后果为,法人、非法人组织主张不承担民事责任的,行为人即法人的法定代表人、非法人组织的负责人或者法人、非法人组织的代理人与相对人对损失承担连带赔偿责任。

为了有效打击代表人、代理人与相对人恶意串通损害公司利益的行为,《合同编通则司法解释》适当降低恶意串通的证明标准,将高度盖然性和排除合理怀疑的证明标准有机统一,明确在原告的举证满足高度盖然性标准的情况下,将举证责任转移至合同相对方,以法院依职权或依申请的方式责令相关人员就合同订立、履行的过程等相关事实作出陈述或者提供相应的证据。其无正当理由拒绝作出陈述,或者所作陈述不具合理性又不能提供相应证据的,人民法院可以认定恶意串通的事实成立。

本文作者:

指导合伙人:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。