新能源汽车产业合规系列之(一):

新能源汽车充电基础设施项目的参与主体及业务模式

2023-06-21

前言:

2020年10月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,到2025年纯电动汽车成为新销售车辆的主流产品,公共领域用车全面电动化。

作为新能源汽车的必要配套设施,新能源汽车充电基础设施建设被中央纳入“新基建”七大领域之一,2022年1月21日,国家发展改革委等10个部门发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》(发改能源规(2022)53号),进一步明确国家对提升充电基础设施服务保障能力的目标。2023年6月8日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》(国办发〔2023〕19号),对充电基础设施建设作出了进一步部署。

随着国家及地方政策大力支持、新能源汽车市场需求持续增长、充电技术迅速进步以及行业标准化程度显著提升,新能源汽车充电桩行业受到市场和投资者广泛关注。投资者在把握投资机遇的同时,应特别关注项目的法律合规问题。本文就新能源充电基础设施的项目类型、参与主体、业务模式进行梳理,就其中应当注意的法律问题及合规要点进行分析及风险提示,以供投资者参考。

▲图1新能源汽车充电桩

一、新能源汽车充电基础设施定义及类型

2014年9月29日,国务院办公厅发布的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见(国办发[2015]73号,下称“73号文”)首次在国家层面对新能源汽车(电动汽车)充电基础设施予以明确定义,“充电基础设施是指为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施,是新型的城市基础设施。”

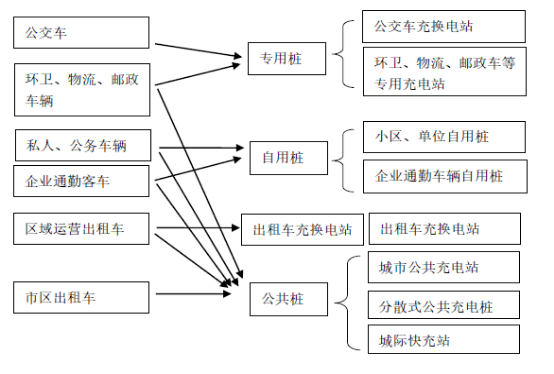

截至目前,全国大部分省份均根据73号文的要求出台了本省的充电设施建设和运营管理办法、专项规划性文件,逐步形成以充电设施安装地点、服务对象为划分依据,自用充电设施、专用充电设施、公用充电设施分类建设、分类管理的电动汽车充电基础设施体系[1]。

(一)自用充电设施:指购买和使用电动汽车的个人,在其拥有所有权或使用权的专用固定停车位上建设,专为私人车辆服务的充电设施。

(二)专用充电设施:指在住宅小区内为全体业主提供服务的充电设施;在党政机关、企事业单位、社会团体等专属停车位,为公务车辆、员工车辆等提供专属充电服务的充电设施;以及在公交车、客运汽车、出租车、环卫车、物流车等专用车站场所建设,为上述专用车辆提供充电服务的充电设施。

(三)公用充电设施:指在独立地块、社会公共停车场、商业建筑物及酒店配建停车场、加油(气)站、高速公路服务区、交通枢纽和景区等区域规划建设,面向非特定电动汽车提供充换电服务的经营性充电设施及城际快充站。

经对地方规定进行梳理,不同类型充电设施分类管理的在项目立项、报建、安装、验收等环节上存在分别要求且各地之间存在一定地区差异,投资者应根据具体项目的类型,确认项目所在当地规定的具体要求和实操情况。以下从目前常见的服务群体及车辆、充电设施类型、细分应用设施类型来看实际运营的情况。

▲图2各类型车辆对应充电基础设施组织图

(图片来源:《南宁市电动汽车充电基础设施专项规划(2017~2020年)》(南发改能源【2018】35号)

二、新能源汽车充电基础设施项目的参与主体

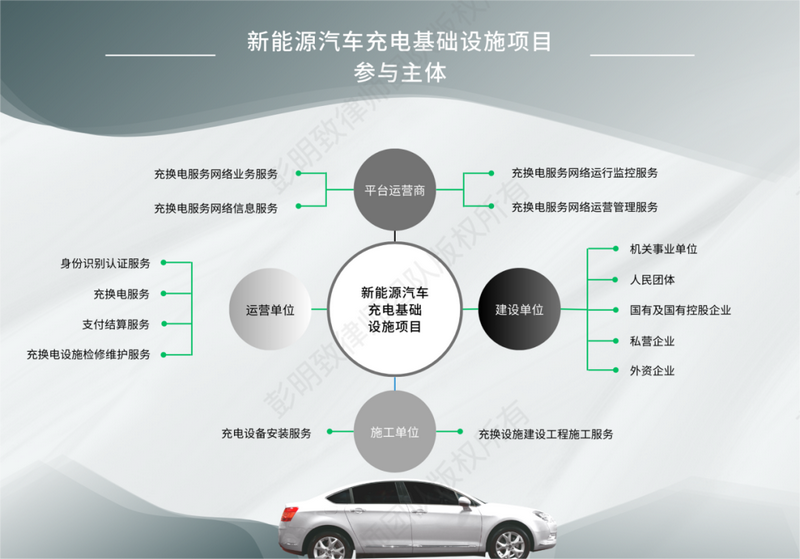

参照73号文及各地电动汽车充电基础设施建设政策文件及技术标准,新能源汽车充电基础设施项目参与主体一般包括:

(一)建设单位:充电基础设施建设单位是指依法享有充换电设施所有权的机关事业单位、人民团体、国有及国有控股企业、私营企业、外资企业等各类主体。

(二)施工单位:充电基础设施施工单位是指具备电力设施承装(修)或市政公用工程、机电安装工程等相关施工资质,实施充换设施建设工程施工及充电设备安装的主体单位。

(三)运营单位:充电基础设施运营单位是指提供身份识别认证、充换电、支付结算等整个过程的服务以及充换电设施的运营、维护的主体单位。

(四)平台运营商:充电设施平台运营商是指通过网络平台提供充换电服务网络的运行监控、运营管理、业务服务、信息服务等服务的提供方。

需要注意的是,本文仅按新能源汽车充电基础设施项目的常规经营模式对参与主体进行划分,以对不同参与主体的权利义务责任进行区分说明。在实践中,既存在建设单位委托施工单位施工、委托运营单位运营的经营方式,亦存在运营商自主完成充电设施的投资建设、运维保养,同时自主建立APP、SaaS平台为用户提供一站式充电服务的一体化经营方式。

▲图3新能源汽车充电基础设施项目参与主体示意图

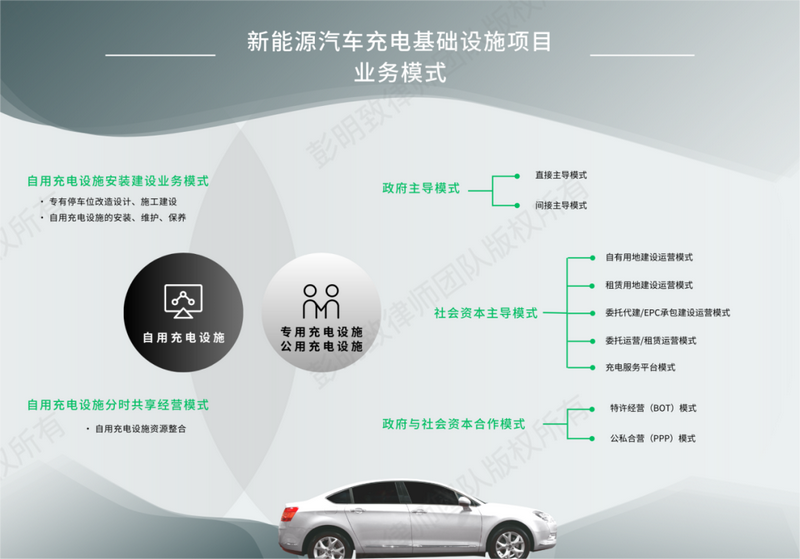

三、新能源汽车充电基础设施项目的业务模式1:自用充电设施相关业务模式

▲图4新能源汽车充电基础设施业务模式示意图

(一)自用充电设施安装建设业务模式

充电基础设施施工单位接受电动汽车生产(销售)企业及购车个人的委托,提供停车位改造设计、施工建设,及充电设施的安装、维护、保养服务。

部分地方规定由电动汽车生产企业负责自用充电设施组织建设,例如《北京市示范应用新能源小客车自用充电设施建设管理细则》(京发改[2014]1009号)规定,新能源小客车生产企业负责组织单位和个人的充电条件确认、充电设施建设,并纳入售后服务体系,新能源小客车生产企业应在用户签署充电设施供用电合同后,正式将车辆交付用户。《上海市电动汽车充电设施建设管理暂行规定》(沪交科[2015]553号)规定,电动汽车生产企业在与私人用户签订销售车辆合同之前,必须自行或委托充电设施建设企业为用户在住宅小区或办公场所落实一处自用或专用充电设施。

(二)自用充电设施分时共享经营模式

《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》(发改能源(2016)1611号)明确鼓励“充分发挥市场作用推进小区充电基础设施可持续发展,......积极引入......多用户分时共享等创新运营模式”。充电基础设施平台运营商可以通过将自用充电设施联网进驻平台,有效进行资源整合,将自用充电设施转化为向其他专用车辆及社会车辆开放的公用充电设施,既给自用充电设施的所有人带来收益,也有效提升了自用充电设施的利用效率,从而解决新能源车充电难的问题。例如,2021年广汽埃安推出私桩共享平台,根据其公开介绍,车主可以共享私人充电桩,让个人桩主利用闲置时段增加收益,提高电动车用车生态的运行效率,2022年威马汽车与国家电网亦联合推出私桩共享服务。

四、新能源汽车充电基础设施项目的业务模式2:专用充电设施及公用充电设施业务模式

(一)第一类:政府主导模式

作为公共基础设施的电动汽车充电设施,其建设运营在大多数地区都由政府主导,即政府作为投资主体,负责充电设施的建设与运营。以政府或公共机构为充电设施建设运营主体,电力供应商、充电设施研发制造企业或其他社会力量共同参与。政府主导模式的突出特点是由中央和地方政府通过“直接投资、政府所有”的方式,支持电动汽车充电设施的建设、运营和发展。按照政府建设与运营方式不同,有两种具体操作方式:

1、直接主导模式,即由政府直接出资建设电动汽车充电设施,建成后由政府相关部门负责经营管理。

2、间接主导模式,即由政府出资建设电动汽车充电设施,建成后移交给国有企业经营管理,或者委托专业机构经营管理[2]。

(二)第二类:社会资本主导模式

1.自有用地建设运营模式

建设单位在自有场地上自行开发建设充电设施,并在建成后负责运营。该种模式一般适用于机关、企事业单位、利用自有用地增建充电设施,以及汽车企业、电力企业、充电运营商通过划拨/出让方式取得用地后进行建设。

2.租赁用地/合作开发建设运营模式

除建设单位自有用地及通过划拨/出让方式取得土地使用权外,考虑到充电设施的投建运营资本回收周期较长,相关国家和地方政策规定亦鼓励土地使用权人与其他市场主体合作投资建设充电设施,具体的方式包括由建设单位通过租赁方式从土地使用权人处取得用地后,自行开发建设、投入设备,并在建成后负责运营;或各方共同设立合资公司,土地使用权人以土地使用权作价出资进行合作开发;或各方以签署合作合同方式,约定各方土地、资金、技术投入及建成充电设施的所有权归属、运营收益的分配等。

3.委托代建/EPC承包建设模式

建设单位取得用地后,与专业项目管理单位签订委托合同,由代建单位负责建设组织实施竣工验收后移交给建设单位,由建设单位进行运营;或建设单位与专业施工单位签订工程总承包框架合同,由承包单位完成设计、采购、施工、交付建设单位验收(即EPC模式),建成后由建设单位进行运营。

4.委托运营/租赁运营模式

充电设施项目建设完成后,建设单位委托专业充电站运营单位进行管理运营,或运营单位向建设单位租赁已建成专用或公用充电设施站点进行运营。

5.充电服务平台模式

互联网+充电服务下,第三方平台应运而生。第三方充电服务平台一般不参与充电桩的投资建设,而是将各充电运营商的充电桩整合接入到自营SaaS平台。对平台运营商而言,其以智能管理平台为依托提供信息服务、支付结算服务、运营管理服务实现营利;对运营商而言,联入大数据平台可以有效提高充电桩利用率,收益更加稳定;对车主而言,可以获得找桩、导航、支付一站式全流程充电服务,充电体验也得到显著提升。

(三)第三类:政府与社会资本合作模式

我国支持并鼓励采用特许经营(BOT)模式或公私合营(PPP)模式实施政府与社会资本合作建设运营新能源汽车充电基础设施项目。

《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发〔2014〕35号)规定“进一步放宽市场准入,鼓励和支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设和运营、整车租赁、电池租赁和回收等服务领域。地方政府可通过给予特许经营权等方式保护投资主体初期利益,……”;73号文规定“拓宽多元融资渠道。各地要有效整合公交、出租车场站以及社会公共停车场等各类公共资源,通过PPP等方式,为社会资本参与充电基础设施建设运营创造条件。”

对于采取特许经营或PPP模式引入社会资本予以投资建设运营的充电设施项目,要注意项目须符合特许经营或PPP项目实施的规范性要求,严格按照规定的流程和规范组织实施项目。我们注意到某些地区存在地方政府将特许经营权授予地方政府平台公司,再由平台公司将投资、建设和运营全环节以招商引资方式引入社会投资人,合资组建项目公司并与其签署合作协议的操作方式。该等操作一方面有规避特许经营或PPP项目组织实施的规范性要求之嫌,另一方面地方政府平台公司是否有权将项目主要建设和运营内容转授给社会资本方控股的项目公司很大程度上取决于地方政府平台公司与地方政府签署的特许经营合同/PPP合同的具体约定内容,投资人应严格审视上游特许经营合同的内容。

小结

根据《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,有力支撑新能源汽车产业发展,有效满足人民群众出行充电需求。为适应新能源汽车产业的高速发展,新能源汽车充电基础设施还有待进一步加快建设布局,投资者在前期充分了解合规及风控要点之后,积极参与新能源汽车充电基础设施项目的广阔市场发展空间。

参考文献:

[1]见《上海市电动汽车充电设施建设管理暂行规定》、《广东省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》(粤发改能电(2016)691号)、《湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理暂行办法》(湘政办发〔2016〕59号)、《黑龙江省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》(黑发改规〔2017〕2号)、《重庆市电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》(渝发改能源〔2017〕129号)、《陕西省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》(陕发改煤电〔2018〕1512号)、《四川省充电基础设施建设运营管理办法》(川发改能源规〔2023〕137号)。

[2]见《充电设施的建设模式不同,适用的运行模式也不同》,来源网址:

https://mp.weixin.qq.com/s/8Udd3iKQl3Zu3T3dKTXjhA。

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。