个性化推荐:头部平台割舍不下的“唐僧肉”

2022-05-13

前言

经常有人说,互联网没有记忆。而这句话本身却是指:我们仗着不断发展的数字技术所实现的互联网对一切遗忘的抵抗能力,逐渐敢于遗忘,丧失记忆。

暂且先不论个体遗忘对人类进步导致影响的优劣程度,这种记住一切的互联网技术本身就带来一个无法回避的问题:人们的一切行为都被互联网精准、永久“记忆”,意味着我们可能丧失了“遗忘”这样一种代表宽恕的力量,而当我们无法擦除不愉快的记忆时,我们又该如何构建自我、认同自我?

这种担忧引起了全球对于“数字遗忘权”的争议与探讨。在此大话题下,本文聚焦个性化推荐,这一互联网头部平台割舍不下的“唐僧肉”,以期见微知著。

一、个性化推荐,缘何成为“唐僧肉”?

在互联网产业的快速发展下,超大规模数据平台逐步形成,基于大数据基础上的精准广告数量陡增,它以全新的面貌引领广告业的革新和发展,不断突破传统的传播策略,形成新的营销态势。

平台在掌握海量的用户数据基础上,为用户提供个性化推荐服务,一方面,“更懂你的用户”,通过不断推送其感兴趣、有需求的商品或服务,使其花更少的力气,获得心仪的内容,以此增强用户体验,不断强化自身用户黏性;另一方面,使得广告主基于用户标签精准识别目标用户群,最大化商业转化率(例如,百度广告营销平台声称其信息流广告可以根据用户主动搜索的关键词,在用户浏览资讯时,定向展现营销内容[1]),而由此产生的收益,更不容小觑。

YouTube作为全球广受欢迎的社交媒体平台,过去几年广告收入增速斐然。根据Alphabet(谷歌母公司)21Q4财报显示,孙公司YouTube广告业务营收为86.33亿美元,同比增长25.4%[2]。而从Alphabet总体来看,当期广告业务营收为612亿美元,同比增长32.5%,占总营收的81.3%,属于总收入的绝对重心[3]。

同样的,我国即时通讯巨头——微信在互联网广告业务领域也展现了可观的营收规模。根据腾讯21年度财报显示,微信2021年月活跃用户超12.68亿,雄厚的用户群规模赋予了微信显著的广告营销优势,互联网广告一直是近几年腾讯三大主营业务之一,其中2021年网络广告营收886.66亿,所占比例达16%[4]。

可见,广告服务作为头部互联网平台的重要显著盈利点,已逐步深入企业的经营模式的“骨髓”。而传统普适性广告推送早已无法满足广告投放精准率和转化率的考核要求,在利益与效率双重的驱动下,利用算法收集用户信息、形成用户画像进行个性化广告推荐,成为了行业内各大平台追逐的“唐僧肉”。

二、“由奢入俭难”,各大平台的割舍现状

头部平台习惯了既往对用户信息使用的“随心所欲”,面对逐步完善的法律法规与监管体系(详见下文第三部分),一时间“由奢入俭难”。

为摸底我国各头部平台个性化推荐的合规现状,我们从个性化推荐的关闭功能设置角度切入,逐一试用各主流头部平台(即百度、小红书、哔哩哔哩、抖音、今日头条、微信、微博、淘宝、大众点评、美团,排名不分前后,样本平台为随机选取,无特殊含义)合计10个(下称“测试”)[5],发现:

可否关闭:各大平台均已向用户提供个性化广告推荐的关闭功能;

如何关闭:70%的平台需要用户操作四步即可关闭(其中20%只需三步,10%需五步);

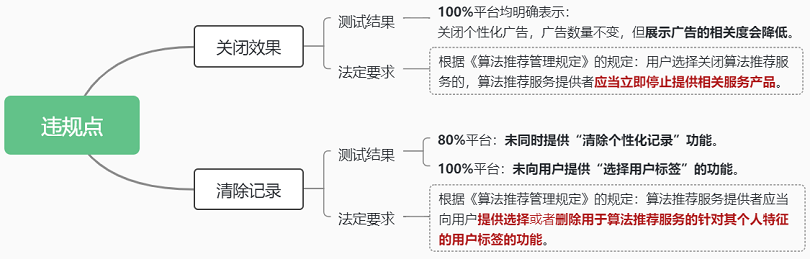

关闭效果:各大平台均明确表示,关闭个性化广告,用户看到的广告数量将保持不变,但展示广告的相关度会降低(如下左图);

能否清除:100%测试平台均未向用户提供针对其个人特征的用户标签的选择权,仅有20%的平台在关闭个性化广告界面提供“清除全部个性化记录”功能,其他平台均未设置此便捷清除记录的功能(如下右图)。

不难看出,各大平台在个性化广告推荐这块“唐僧肉”的割舍上,尽显“暧昧”。比如各大平台都不约而同的表明,在用户关闭个性化广告时,广告数量不变,仅降低广告的相关度,没有任何平台斩钉截铁的表示将停止与用户个人特征挂钩,停止个性化广告推荐;仅有极个别平台向用户提供清除历史个性记录功能。

三、各大平台“忍痛割爱”的法律动因

是什么逼迫各大平台割舍个性化广告推荐这块几乎已经到口的“唐僧肉”?

仔细剖析来看,对于个性化推荐的法律规制,存在于下述几个维度:

1.个人信息保护相关

以《个人信息保护法》(或称“《个信法》”)代表的个人信息保护相关法律法规,从自动化决策(自动化决策,是指通过计算机程序自动分析、评估个人的行为习惯、兴趣爱好或者经济、健康、信用状况等,并进行决策的活动)的透明度、结果的公正性、用户的拒绝权出发,对个性化推荐进行规制。

相关重点法条:

《个人信息保护法》第二十四条:个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策,应当保证决策的透明度和结果公平、公正,不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。

通过自动化决策方式向个人进行信息推送、商业营销,应当同时提供不针对其个人特征的选项,或者向个人提供便捷的拒绝方式。

通过自动化决策方式作出对个人权益有重大影响的决定,个人有权要求个人信息处理者予以说明,并有权拒绝个人信息处理者仅通过自动化决策的方式作出决定。

2.算法治理相关

以《互联网信息服务算法推荐管理规定》(或称“《算法推荐管理规定》”)为代表算法治理相关法律法规,从算法推荐技术这一个性化推荐的实现路径与方式出发,约束实现个性化内容推荐的算法技术,从而对个性化推荐进行规制。

相关重点法条:

《互联网信息服务算法推荐管理规定》第十七条:算法推荐服务提供者应当向用户提供不针对其个人特征的选项,或者向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项。用户选择关闭算法推荐服务的,算法推荐服务提供者应当立即停止提供相关服务。

算法推荐服务提供者应当向用户提供选择或者删除用于算法推荐服务的针对其个人特征的用户标签的功能。

算法推荐服务提供者应用算法对用户权益造成重大影响的,应当依法予以说明并承担相应责任。

3.消费者权益保护与经济秩序维护相关

以《消费者权益保护法》《电子商务法》《反垄断法》为代表的法律法规,从个性化推荐可能导致的消极结果“损害消费者知情权与公平交易权”“大数据杀熟/杀生”“滥用市场支配地位”等出发,对个性化推荐进行规制。

相关重点法条:

《消费者权益保护法》第十条:消费者享有公平交易的权利。

消费者在购买商品或者接受服务时,有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件,有权拒绝经营者的强制交易行为。

《电子商务法》第十八条:电子商务经营者根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征向其提供商品或者服务的搜索结果的,应当同时向该消费者提供不针对其个人特征的选项,尊重和平等保护消费者合法权益。

《反垄断法》第十七条:禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为:(六)没有正当理由,对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇。

违反规定的,除存在因侵权行为被用户主张民事赔偿外,还面临上述法规下的各项行政责任,其中违反规定处理个人信息且情节严重的,平台则面临五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款,以及责令暂停相关业务或者停业整顿、通报有关主管部门吊销相关业务许可或者吊销营业执照;直接负责的主管人员和其他直接责任人员亦将面临十万元以上一百万元以下罚款,以及一年内不得担任相关企业董监高与个人信息保护负责人的禁令。

四、各大平台个性化推荐的法律评价

回过头来,对比测试中各大平台的暧昧态度,不难发现:

1.合规点:测试的各大平台均已向用户提供个性化广告推荐的关闭功能,满足法律规定的向用户提供拒绝自动化决策方式进行信息推送、商业营销/关闭算法推荐服务选项的要求。

2.模糊点:不难注意到,《个信法》《算法推荐管理规定》对平台提供的拒绝选项均有“便捷”的要求。但有趣的是,现有法律法规等相关规定尚未对何为便捷作出解释,导致各大平台良莠不齐(三步~五步操作)。其中70%的平台需要四步,这可能是借鉴了《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》中对隐私政策四次点击即可访问的要求,但仍有待法规进一步明确与实践进一步检验。

3.违规点:在关闭效果与清除个性化记录上,绝大多数测试平台的主流做法,在严格解读法律规定的情况下,存在涉嫌违规之处:

其一,针对关闭效果,100%测试平台均表示关闭个性化广告,展示广告的相关度降低,而相关度的降低程度未知。文字上采用“降低”而非“完全停止”,通常理解下依然存在通过个人信息进行广告推荐的可能性。虽该做法已成为业内主流,但此种策略似乎显示出风险敞口,与法定要求的立即停止存在显著差距;

其二,针对清除个性化记录,个性化广告作为算法推荐服务的一种形式,法定要求是在向用户提供“选择”与“删除”用户标签中,二者择一。但100%测试平台均未选择前者,赋予用户选择针对其个人特征的用户标签的自主权,而仅有20%的测试平台满足此法定要求,在关闭个性化广告界面提供“清除全部个性化记录”的功能。涉嫌违规的情形占绝大多数,可见,在个性化推荐维度,数字遗忘权未能充分保障,使得用户标签持久被互联网平台记忆。

此外,除了此用户交互界面,在平台的后台个人信息的删除方面,根据《个信法》的要求,基于个人同意处理个人信息的,个人有权撤回其同意。个人信息处理者应当提供便捷的撤回同意的方式。个人撤回同意,个人信息处理者应当主动删除个人信息;个人信息处理者未删除的,个人有权请求删除。在个性化广告推荐场景下,平台所使用个人信息的合法性基础大都源自用户的在先同意,平台应当依法提供便捷的撤回同意方式。用户针对个性化广告关闭权的行使,构成对平台以个性化推荐目的与方式使用个人信息的明确拒绝,应被视为在个性化推荐维度使用个人信息的撤回同意。在此情况下,平台作为个人信息处理者,若无其他合法性基础,应主动删除已形成的个性化标签。未删除的,即便平台未向用户提供一键清除个性化记录的功能,个人也有权直接联系平台,要求其依法删除。

五、结语:“用之有度”

值得注意的是,平台在自动化决策/算法推荐活动中,为个人提供便捷的拒绝方式,非为唯一选项。根据《个信法》《算法推荐管理规定》的规定,平台应当履行两个主要义务之一,即为个人提供不针对个人特征的选项,或者为个人提供便捷的拒绝方式。而由于互联网平台占据庞大的用户数据后,实难割舍商业化利用用户信息的资源禀赋,往往选择后者,给予用户拒绝权,但在保障用户的拒绝权上,便捷度与彻底度上的尽显“暧昧”态度,即使立法日趋严格,仍存在不少平台试图通过模糊化执行以规避与用户信息资源池的割裂,平台自身存在或多或少的违规风险,保障用户个人特征标签的删除权亦任重道远。

面对可以为互联网平台带来巨额利润的“唐僧肉”——个性化广告推荐服务,我们建议平台事先依法进行个人信息安全影响评估(详见文章《个人信息安全评估十情景五豁免》)并对处理情况予以记录,确保“用之有度”,嵌入保障用户各项合法权益的功能设计,畅通用户权利响应通道,及时处理用户的各项请求。

“惟事事,乃其有备,有备无患”。开展个性化广告推荐服务的平台,应提前审视并调整不合规之处,塑造经营模式的合法展现,未雨绸缪方能行稳致远。

参考文献:

[1]http://e.baidu.com/product/feed/?refer=800。最后访问日期:2022年4月11日。

[2]https://xw.qq.com/cmsid/TEC202202020006530A。最后访问日期:2022年4月11日。

[3]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1723653914308727639&wfr=spider&for=pc。最后访问日期:2022年4月11日。

[4]腾讯2021年财报。

[5]测试日期:2022年4月11日。

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。