新非法集资司法解释修正要点的解读

2022-03-01

2022年2月23日,最高法公布了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称“新‘非法集资’司法解释”)。根据该解释,2021年12月30日最高人民法院审判委员会第1860次会议通过的《最高人民法院关于修改<最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》修正,该修正自2022年3月1日起施行。

该“新‘非法集资’司法解释”的出台,系《刑法修正案(十一)》出台的必然结果。因为《刑法修正案(十一)》分别对“非法吸收公众存款罪”和“集资诈骗罪”进行了较大幅度地调整,而2011年1月4日生效的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称“旧‘非法集资’司法解释”)无法刑法条文相对应,所以必须要对已有的解释进行修正,才能形成有效的规范体系。不仅如此,“新‘非法集资’司法解释”还将近年来新出现的“非吸”套路进行了明确列举,折射出回应型立法的影子。但与此同时,我们应当注意的是,《刑法修正案(十一)》对“非法吸收公众存款罪”和“集资诈骗罪”的修订,是在“倡导总体国家安全观”(具体到本文主要是“维护金融稳定”)以及“增强人民的幸福感、安全感、获得感”的大背景下进行的,因而严厉打击“非法集资”行为仍然是“新‘非法集资’司法解释”的“主旋律”,但也同时进行了必要的优化。

通过对比新旧“‘非法集资’司法解释”可以看出,本次修正的内容主要可以分为以下五个方面来理解。

一、客观构成要素的调整进一步减小“脱罪”的可能性

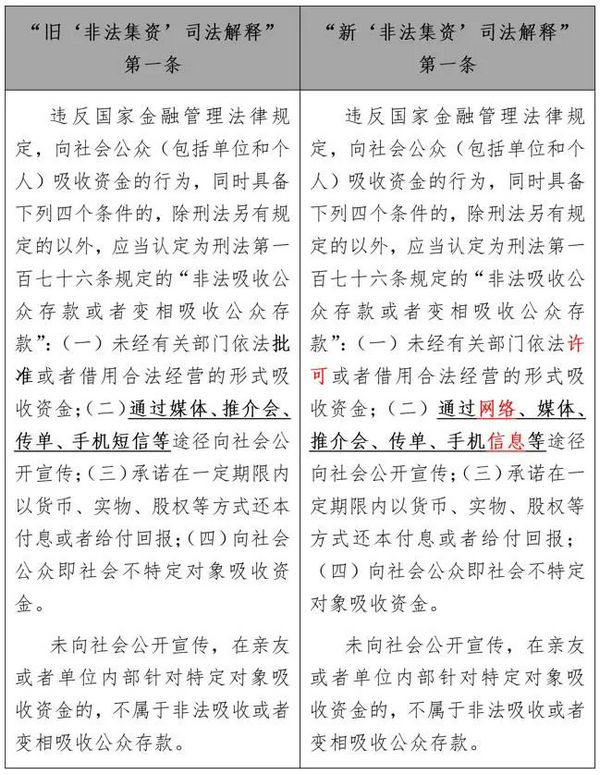

1.关于“许可”替换“批准”的理解

通过上述对比我们可以发现,“新‘非法集资’司法解释”将原先第一条第一款第一项的“批准”一词,修改为“许可”。就该项调整,最高人民法院刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问中作出了简要解释,即“将第一项中‘依法批准’修改为‘依法许可’,更能凸显法治思维,表述更准确”。笔者认为,可作如下理解:

在规范层面,每当谈及“许可”,就不得不延伸到《中华人民共和国行政许可法》及相关法律规范,可以说二者是高度“绑定”的。因此,对于“许可”的定以,笔者认为应当根据《中华人民共和国行政许可法》第二条规定进行确定,即“本法所称行政许可,是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为”。应当注意的是,并非任何行政机关准予公民、法人或其他组织从事特定活动的行为都可以成为“许可”,因为行政许可的设定和实施需要依照法定的权限、范围、条件和程序。

就“批准”而言,根据《立法技术规范(试行)(二)》(全国人大常委会法工委发 [2011]5号),“批准”用于有权机关依据法定权限和法定条件,对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查,并决定是否予以准许。

根据上述定义来看,虽然“批准”和“许可”都带有对于“申请”进行“审查和准予”的意味,但“许可”一词的“规范性”更强。结合“行政许可法”的理念,行政许可的设定必然是有限度的,这也就意味着“许可”一词所能够适用的场景要远远少于“批准”,更不必说金融方面的行政许可。因此,以“许可”替换“批准”就使得,行为人以“获得许可之外其他相关部门的批准”为由来实现“出罪”,不再具有可能性。从另一个角度来说,只有依法取得有关部门行政许可的“吸收公众存款”行为,才具有合法性。我们知道,非法吸收公众存款罪的四大特征分别是非法性、公开性、利诱性和社会性,而这一调整使得“非法性”的内涵和外延都发生了变化,客观上起到了减小行为人“脱罪”可能性的作用。

2.对于增加“网络”一次的理解

“新‘非法集资’司法解释”在原先第一条第一款第二项的公开途径中增加了“网络”一词,而此修改不会对“公开性”的理解有任何影响,增加的“网络”一词仅仅起到了“示明”作用。因为,即便不增加“网络”,也可以对该第二项进行实质性解释,从而将通过“网络”途径向社会公开的行为认定具有“公开性”。

3.将“手机短信”改为“手机信息”的理解

智能手机目前已大范围普及,其收发信息的功能也不仅仅局限于短信。因此,将“手机短信”改为“手机信息”,有助于完善“向社会公开宣传的方式和途径”。

二、行为类型的丰富系回应型立法在司法解释层面的延伸

相比于“旧‘非法集资’司法解释”,“新‘非法集资’司法解释”在第二条第一款第八项中新增了通过“网络借贷”和“虚拟币交易”方式非法吸收资金,在第九项中增加了“融资租赁”方式非法吸收资金,还在该第一款第十项新增“以提供‘养老服务’、投资‘养老项目’、销售‘老年产品’等方式非法吸收资金”的行为模式。而该解释第七条以援引第二条的方式确认了上述新增行为模式也有可能涉嫌集资诈骗罪。之所以进行如是修正,更多的是将社会上新出现的“非法集资”套路列入相应行为模式中,不仅起到“示明”作用,更重要的是响应社会关切,系回应型立法理念在司法解释层面的延伸。

以“虚拟货币”、“养老服务”或“养老项目”为例,笔者在威科先行数据库中,对近三年内与“虚拟货币”、“养老服务”或“养老项目”有关的“非法集资”案进行了检索,其中与“虚拟货币”有关的“非法集资”案件判决就多达160份,与“养老服务”或“养老项目”有关的“非法集资”案件判决则多达457份。该两类“非法集资”案件中各有一起经典案例(威科先行标注该等案例为经典案例),分别是浙江省泰顺县人民法院审理的“林某宝、林某建、洪某健非法吸收公众存款罪案”[(2020)浙0329刑初136号]和江苏省高级人民法院审理的“曹某铭集资诈骗罪案”[(2020)苏刑终4号],该两起案例基本情况如下:

1.林某宝、林某建、洪某健非法吸收公众存款罪案

基本案情(仅体现虚拟货币相关部分):2019年,高某(另案处理)等人利用境外服务器设立“通证银行”投资平台,对外宣称可存储主流“虚拟货币”理财,承诺随存随取,不设锁仓,以日息千分之一至千分之八的高额回报等静态收益模式向公众吸收比特币、以太坊等虚拟货币,并以“拉人头”收取返利的动态收益模式予以传销式推广,诱使他人将持有的虚拟货币存入“通证银行”平台。同年6月,该平台虚拟货币无法提取。同年7月,该平台将储户的主流货币强制转化成TB资产。此后,该平台关闭,无法登陆。经链上资产追踪调查分析发现,该平台通过上述方式吸收的虚拟货币价值人民币10067.4095万元。

2019年2月至3月,被告人林某宝、顾某某(另案处理)等人获悉“通证银行”项目,前往马来西亚考察,参加由高某等人组织的宣讲会、签约仪式。回国后,林某宝伙同顾某某、胡某某、罗某某(均另案处理)等人,以“通证银行”平台为依托,以投资该平台可持币生息、推荐投资人可获得返利等高额回报为诱饵,分别在杭州、宁波、温州、泰顺等地召开推介会、宣讲会等方式进行宣传、分享投资理财经验,并通过微信推广,鼓励社会公众将虚拟货币存入“通证银行”。根据目前报案人员统计,经林某宝、顾某某等人宣传,共吸收毛某、张某2、钟某等59人虚拟货币价值达人民币1500万元以上。期间,被告人林某建提供账号供林某宝从事“通证银行”推广使用,负责费用开支、报销、数字货币处置等;被告人洪某健帮助林某宝开展宣传,积极与投资人分享经验、讲解操作流程、帮助他人操作平台等,为通证银行吸纳投资人。

被告人林某宝、林某建、洪某健分别被判处有期徒刑五年六个月、三年和两年,罚金15万、5万和2万。

2.曹某铭集资诈骗罪案

基本案情:2012年12月至2018年4月间,被告人曹某铭先后成立并实际控制南京华越、江苏爱晚、上海福晚、北京华晚、江苏福爱、江苏华晚等“爱晚系”公司。在此期间,被告人曹某铭以年化收益率8%-36%的高额回报为诱饵,以签订“居家服务合同”“艺术品交易合同”等合同,提供居家养老服务、进行艺术品投资等为由,聘用、安排毕某、岳某、俞某新、芮某兵、张某森、蔡某雷等人(均另案处理)在江苏省、浙江省、山东省、安徽省、天津市等18个省、市成立众多关联公司,以散发传单、口口相传等方式,向社会不特定公众非法集资。

被告人曹某铭将非法集资的资金主要用于支付集资参与人的本金及收益、部分对外投资、支付高管高额薪酬、奖励及销售团队薪酬、提成、个人支配使用、挥霍消费等。其隐瞒非法集资资金的主要用途,通过虚构投资途径、夸大经营规模及投资价值等方式,骗取集资参与人的信任,以达到持续进行非法集资的目的。

经审计,被告人曹某铭累计吸收公众资金人民币132.07亿余元(以下均以人民币计算),累计支付集资参与人本金及收益89.22亿余元,至案发时,造成55169名集资参与人共计46.98亿余元本金未归还。

一审法院以集资诈骗罪判处被告人曹某铭无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

从上述检索情况来看,打着“虚拟货币”、“养老服务”或“养老项目”的幌子,行“非法集资”之实案件在近几年频频发生,严重破坏我国金融管理秩序,侵害百姓(特别是以老年人为主的弱势群体)的合法权益,针对这种社会和司法现状,将相应行为予以列明确有必要。

三、量刑标准系《刑法修正案(十一)》出台后的必然结果并进行了“优化”

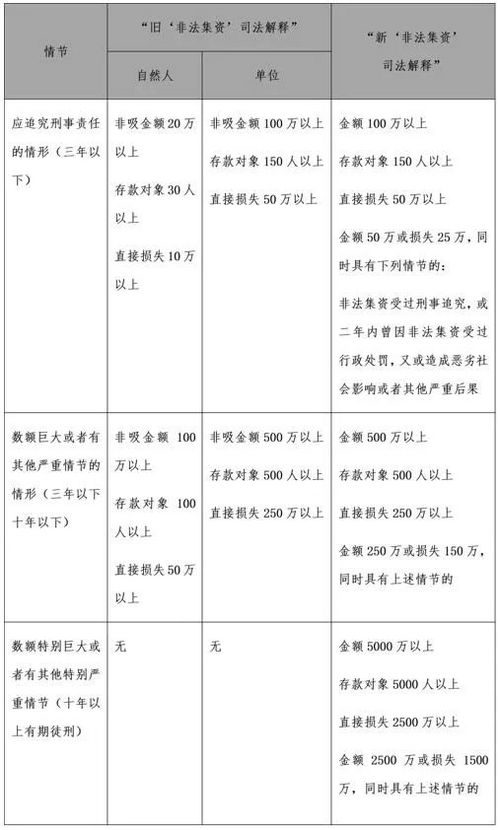

《刑法修正案(十一)》分别对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪进行大幅调整,其将前者的刑档由两档改为三档,自由刑量刑幅度分别为“三年以下有期徒刑或者拘役”、“三年以上十年以下有期徒刑”、“处十年以上有期徒刑”,升档需分别达到“数额巨大或者有其他严重情节”和“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”;而将后者的刑档三档改为两档,并分别提高了量刑幅度。因此,“新‘非法集资’司法解释”对于该两罪名的量刑标准的修正,可以说是逻辑上的必然。结合这一背景,“新‘非法集资’司法解释”对于该两罪名量刑标准的调整,可以从以下几个方面理解:

(一)增加“非吸”一罪中“应当依法追究刑事责任”、“其他严重情节”、“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”的情形或标准

1.关于新增“追究刑事责任”的情形

“新‘非法集资’司法解释”第三条第二款规定,“非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任:(一)曾因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。”

2.关于新增“其他严重情节”的标准

“新‘非法集资’司法解释”第四条第二款规定,“非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为‘其他严重情节’”。

3.关于新增“数额特别巨大”的标准

“新‘非法集资’司法解释”第五条第一款规定,非法吸收或者变相吸收公众存款的数额在5000万元以上,或对象在5000人以上,又或者给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的,视为“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”。

4.关于新增“其他特别严重情节”的标准

“新‘非法集资’司法解释”第五条第二款规定,“非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为‘其他特别严重情节’”。

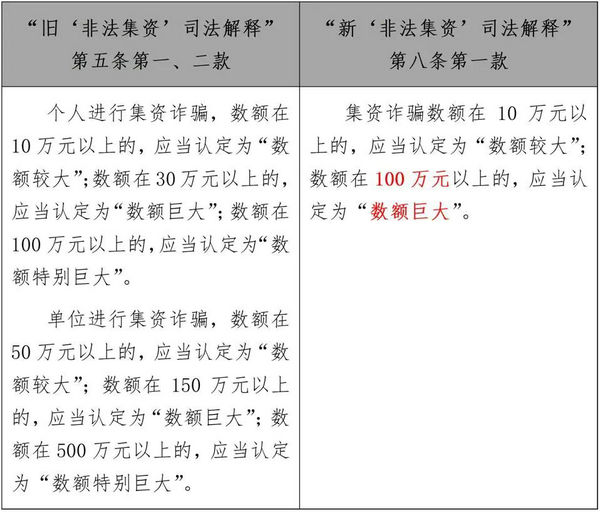

(二)“集资诈骗”一罪,删除“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”,以原“数额特别巨大”的标准替代现“数额巨大”,并增加了“其他严重情节”的认定标准

1.关于以原“数额特别巨大”的标准替代现“数额巨大”

新旧“‘非法集资’司法解释”就题述一事的对比情况如下:

根据上述对比,“新‘非法集资’司法解释”删除了“数额特别巨大(或者有其他特别严重情节)”的情节,并以“旧‘非法集资’司法解释”中“数额特别巨大”——即100万元,作为“新‘非法集资’司法解释”中“数额巨大”的标准,加大了犯罪行为人所面临的刑事责任。

2.关于新增“其他严重情节”的认定标准

“新‘非法集资’司法解释”第八条第二款规定,集资诈骗数额在50万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为规定的“其他严重情节”。而“旧‘非法集资’司法解释”中并没有对于“其他严重情节”的认定标准。

(三)两罪名取消自然人犯罪和单位犯罪的量刑标准差异,其中“非法吸收公众存款罪”统一适用原单位犯罪的量刑标准,而“集资诈骗罪”则统一适用原自然人犯罪的量刑标准

对自然人和单位触犯“非法吸收公众存款罪”和“犯集资诈骗罪”的量刑标准,“旧‘非法集资’司法解释”采用的是区别对待的方式,即二者之间的量刑标准是有差异的。正如前文举例,自然人集资诈骗数额达到10万元的才予追究,而单位集资诈骗的数额则需达到50万元才予追究。

而“新‘非法集资’司法解释”则放弃了这种“区别对待”的方式,转而统一了自然人和单位犯罪的量刑标准,但是统一的逻辑是不同的。现就非法吸收公众存款罪新旧量刑标准情况作如下对比:

就“非法吸收公众存款罪”而言,自然人和单位犯罪量刑标准统一后适用的是原单位犯罪的标准。举例而言,就是自然人和单位犯罪均需达到100万元数额,或存款对象达到150人,亦或直接经济损失数额达到50万元,才予追究刑事责任。

而“集资诈骗”则不同,本罪名中的自然人和单位犯罪量刑标准统一后适用的则是原自然人犯罪的标准,亦即自然人和单位涉嫌集资诈骗罪的,只要诈骗数额达到10万元,便可视为“数额较大”,并追究相应刑事责任。

(四)明确了“两罪名”罚金刑的适用标准

“新‘非法集资’司法解释”第九条新增了罚金刑适用标准的规定,具体如下:

“犯非法吸收公众存款罪,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,处五万元以上一百万元以下罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处十年以上有期徒刑的,并处五十万元以上罚金。

犯集资诈骗罪,判处三年以上七年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑的,并处五十万元以上罚金或者没收财产。”

此外,“新‘非法集资’司法解释”第十四条还对“非法吸收公众存款罪”或者“集资诈骗罪”中单位犯罪的罚金标准作出规定,即依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准对单位判处罚金。

根据上述内容,笔者认为,除了与《刑法修正案(十一)》的内容相协调外,“新‘非法集资’司法解释”事实上还对量刑标准进行了优化。其统一自然人和单位犯罪触犯“非法吸收公众存款罪”的量刑标准,并采用原单位犯罪的量刑标准的做法,实际上是将涉案金额在100万元以下、人数150万元以下或经济损失50万元以下的自然人犯罪案件“剔除”出刑法规制范围,将这部分空间让渡予民事部门。而对于集资诈骗而言,则采取了完全相反的做法,降低了单位触犯集资诈骗罪的入罪门槛。由此反映出的是宽严相济的刑事政策在“新‘非法集资’司法解释”恰当运用和体现,对于部分案件要体现出刑法足够的谦抑性,而对于严重破坏金融秩序稳定、侵害百姓合法权益的行为,则要给予严厉打击。

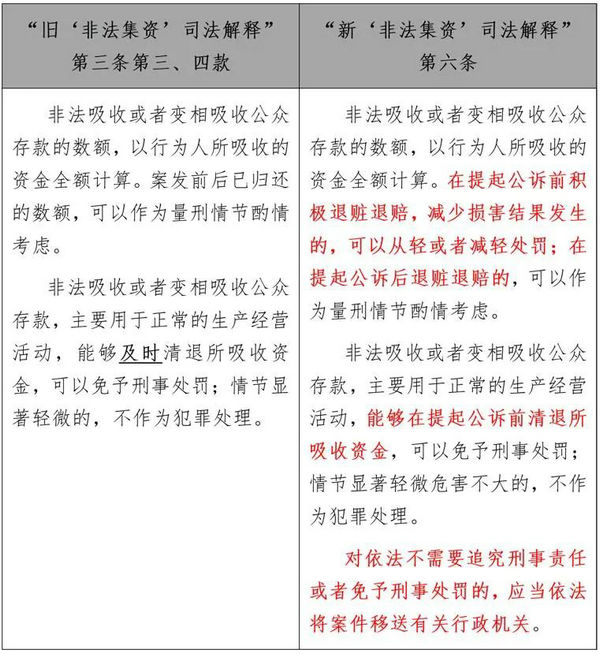

四、非吸罪名的出罪和从宽处罚条款设计更具人性化和合理性

首先需要明确的是,文中“出罪”一词应作广义理解,不仅包括不构成犯罪或不认为是犯罪等情形,还包括“从减免”等情形。

具体来看,新旧“‘非法集资’司法解释”对于“非吸”一罪的“出罪”条款对比如下:

笔者认为,“新‘非法集资’司法解释”设置的“出罪”条款更具人性化和合理性,即一方面能够更加充分地体现宽严相济的刑事政策理念,另一方面也有助于实现司法效果和社会效果的统一。结合笔者的办案经验,仅关注对“非吸”行为人的定罪量刑并不能根本上解决相应犯罪行为所引发的社会问题——即众多集资参与人的财产返还问题。事实上,确实存在很多对行为人定罪处罚,但集资参与人的投资无法收回的案件,此类案件的司法效果和社会效果之间可以说尚有距离。而根据“新‘非法集资’司法解释”设置的“出罪”条款,在进入刑事程序后至提起公诉前,对于行为人所可能面临的刑罚,其本人是有“选择权”,这就有助于督促行为人积极退赃退赔,减少集资参与人的损失。其中,对于提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻,甚至是减轻处罚。而对于集资用于正常的生产经营活动,能够在提起公诉前清退所吸收资金的,还可以免予刑事处罚。该款实际上也可以理解为统一了上述“旧‘非法集资’司法解释”第四款中“及时”一词的理解。

至于上述“新‘非法集资’司法解释”第六条第三款规定,则完善了刑行衔接,使得“非法集资”的刑事规范体系与2021年5月1日起施行的《防范和处置非法集资条例》有了明确的“连接点”。

五、明确了共犯和相关罪数问题的法律适用

共同犯罪和罪数问题系刑事司法和刑法理论中一个很重要的问题,其解决的就是行为人之间彼此牵连的不同行为和行为人的犯罪行为涉嫌数罪名时如何定罪和处罚的问题。

“新‘非法集资’司法解释” 在第十二条第二款规定,明知他人从事欺诈发行证券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、公司、企业债券,集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。第十三条对于一行为同时触犯“组织、领导传销活动罪”,和“非法吸收公众存款罪”或者“集资诈骗罪”的,其规定是“依照处罚较重的规定定罪处罚”,即从一重罪处罚。

总之,“新‘非法集资’司法解释”增加了可宽宥的情节,更加强调积极退赃退赔对于从宽量刑的重要性,但整体上所展现出的是针对“非法吸收公众存款罪”和“集资诈骗罪”从严惩处的趋势,因此企业或个人在融资时应当慎之又慎,避免触碰上述红线。

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。