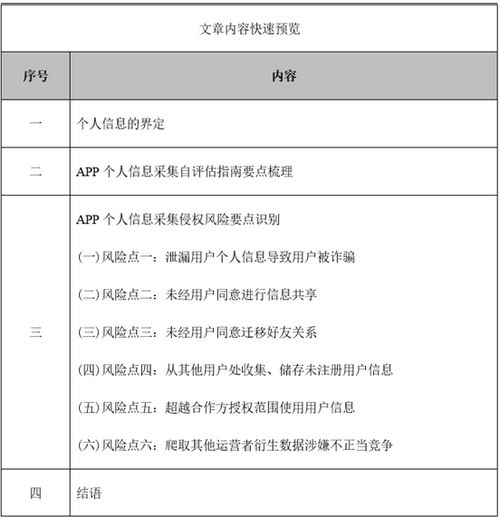

APP个人信息采集侵权风险要点识别(上篇)——基于审判案例的分析

2020-08-20

引言:

近日,北京互联网法院审理了“北京微播视界科技有限公司隐私权、个人信息权益网络侵权责任纠纷案”“腾讯科技(北京)有限公司等网络侵权责任纠纷案”,判定抖音、微信读书两款移动互联网应用程序均有侵害用户个人信息的情形。可见随着互联网技术的蓬勃发展,个人数据信息采集侵权风险愈发增长。

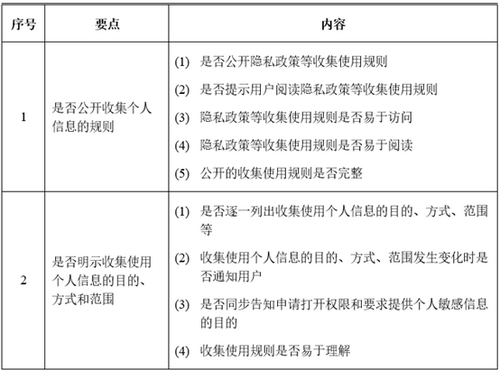

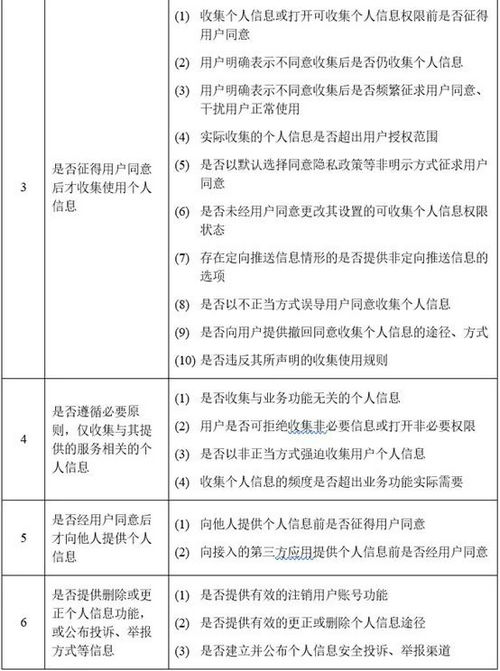

针对该现象,全国信息安全标准化技术委员会秘书处(下称“信安标委”)组织编制了《网络安全标准实践指南—移动互联网应用程序(APP)收集使用个人信息自评估指南》(下称“《指南》”),归纳总结出APP收集使用个人信息的6个评估点,供APP运营者参考,以提升用户个人信息保护水平。

为此,本团队在梳理、总结《指南》的基础上,聚焦个人信息采集侵权问题,结合真实案例,就常见个人信息采集的侵权行为的风险点进行提示,希冀降低企业进行数据信息采集的侵权法律风险。

一、个人信息的界定

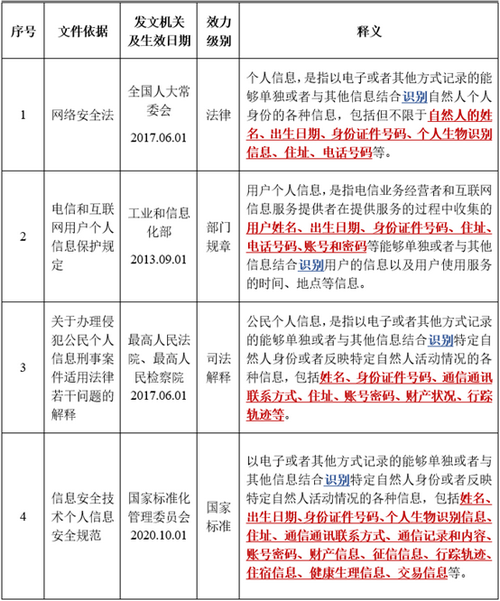

随着我国信息化建设不断推进、信息技术广泛应用和信息网络快速发展,针对互联网信息保护的薄弱环节,从公民个人电子信息保护出发,自2012年12月28日,全国人民代表大会常务委员会(下称“全国人大常委会”)发布《全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定》,明确“国家保护能够识别公民个人身份和涉及公民个人隐私的电子信息”的基础原则后,各国家立法机关及有关部门就个人信息保护颁布了相关的法律法规、司法解释与国家标准,对个人信息进行了明确界定,详见下表:

从前述定义可以看出,判断信息数据是否属于个人信息的关键在于数据信息是否可“识别”,即是否能识别出特定自然人或是否可反映特定自然人活动情况。

二、APP个人信息采集自评估指南要点梳理

2017年《网络安全法》的出台,预示着我国网络安全工作正式建立起基础性的法律框架。基于《网络安全法》等法律法规要求的基础上,信安标委参照《APP违法违规收集使用个人信息行为认定方法》和相关国家标准,结合检测评估工作经验,归纳总结出APP收集使用个人信息的六个评估点,供APP运营者自评估参考使用;同时,小程序、快应用等运营者也可参考使用《指南》的适用条款进行自评估。具体评估要点如下表所示:

限于篇幅,我们将基于真实案例,梳理、总结常见的个人信息采集侵权行为的风险要点,于下篇就个人信息采集行为相关法律风险进行梳理并提出相应法律建议。

本文作者:

高亚平,德恒上海办公室业务合伙人、律师,德恒上海税法业务中心负责人之一;专注于税务筹划、境内外上市与并购重组,擅长于社交电商税务筹划、投融资与平台合规运营相关法律服务,是国内最早从事社交电商、共享经济及平台内经营者合规运营及税务筹划法律服务的律师。

邮箱:vera.gao@dehenglaw.com

(实习生黄超对本文亦有贡献。)

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。