一表读懂“互联网+医疗”法律规范要点

2020-02-28

疫情之下,互联网医疗行业成功的扛起了疫情保卫战这面大旗。在这场没有硝烟的“抗疫”战争中,阿里健康、丁香医生、平安好医生等多家线上医疗服务平台利用互联网的无接触性、易传播性和便利性,向大众科普疫情防护知识,并联动全国的医师、专家展开线上问诊、心理援助等行动,共同为打赢这场疫情攻坚战赋能。

面对令人眼花缭乱的互联网诊疗咨询平台,用户如何判断并选择合规平台,互联网医疗平台企业如何依法合规经营,是需要重点关注的问题。本文就“互联网+医疗”领域相关法律法规进行系统性的梳理,总结互联网诊疗、互联网医院、远程医疗活动及医师、护士执业规范要点,希冀能够为互联网医疗平台规范经营提供合规指引。

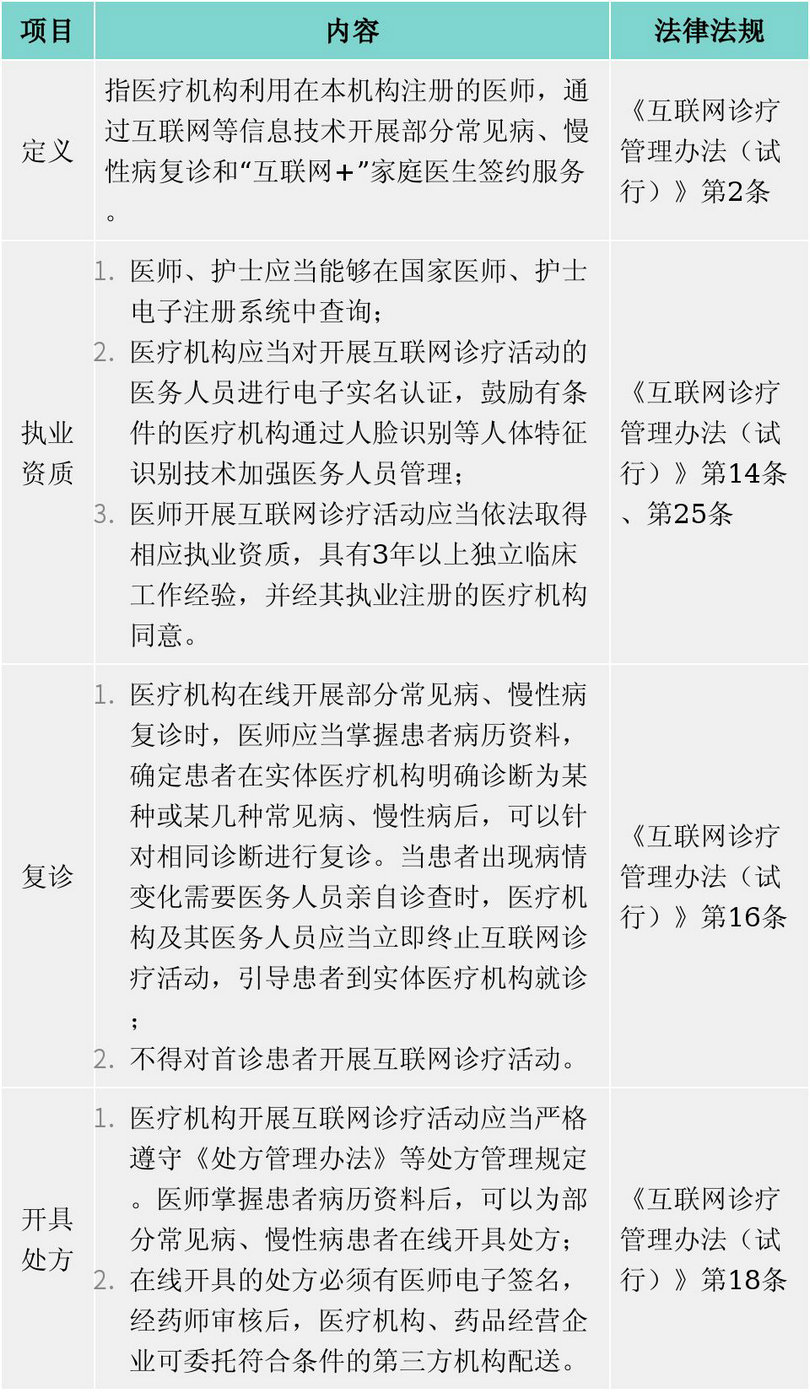

一、互联网诊疗服务

互联网诊疗服务是指由医疗机构使用本机构注册的医务人员,利用互联网技术直接为患者提供部分常见病、慢性病复诊和家庭医生签约服务。《互联网诊疗管理办法(试行)》对“互联网诊疗”活动提出明确定义,对互联网诊疗活动进行准入制管理,明确医师、护士需具备执业资质、具备3年以上工作经验等要求,诊疗范围限定在常见病、慢性病复诊,且不得进行首诊,可开具电子处方。

二、互联网医院

互联网医院是指在本机构和其他医疗机构注册的医师开展互联网诊疗活动的医疗机构。《互联网医院管理办法(试行)》明确了互联网医院的两种设立形式,确立了互联网医院设立的基本标准,对执业医师、护士的资质、医疗责任保险及诊疗活动提出相应规范。

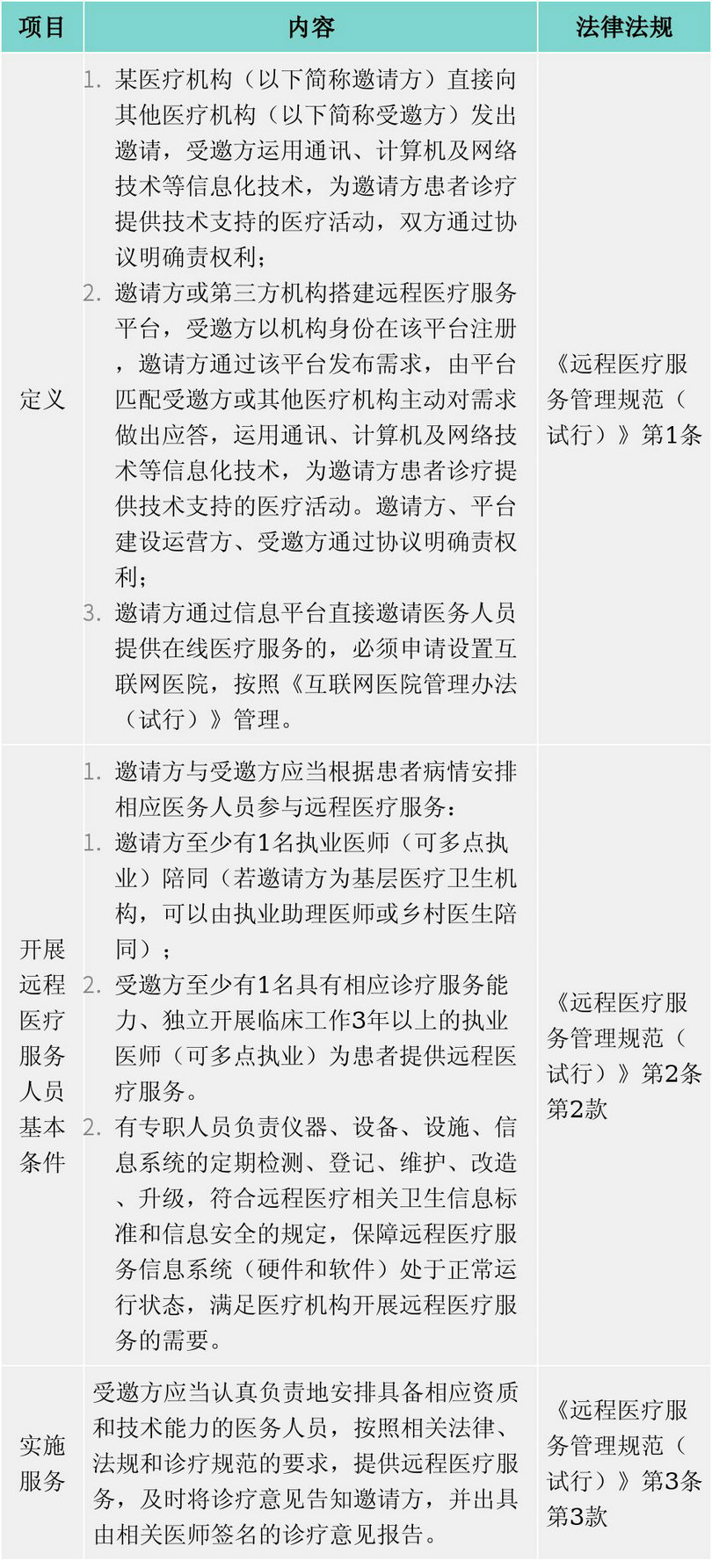

三、远程医疗服务

远程医疗服务是指由医疗机构之间使用本机构注册的医务人员,利用互联网等信息技术开展远程会诊和远程诊断。《远程医疗服务管理规范(试行)》明确两种远程诊疗开展方式,规定开展远程医疗服务的基本条件、服务流程及相关要求。

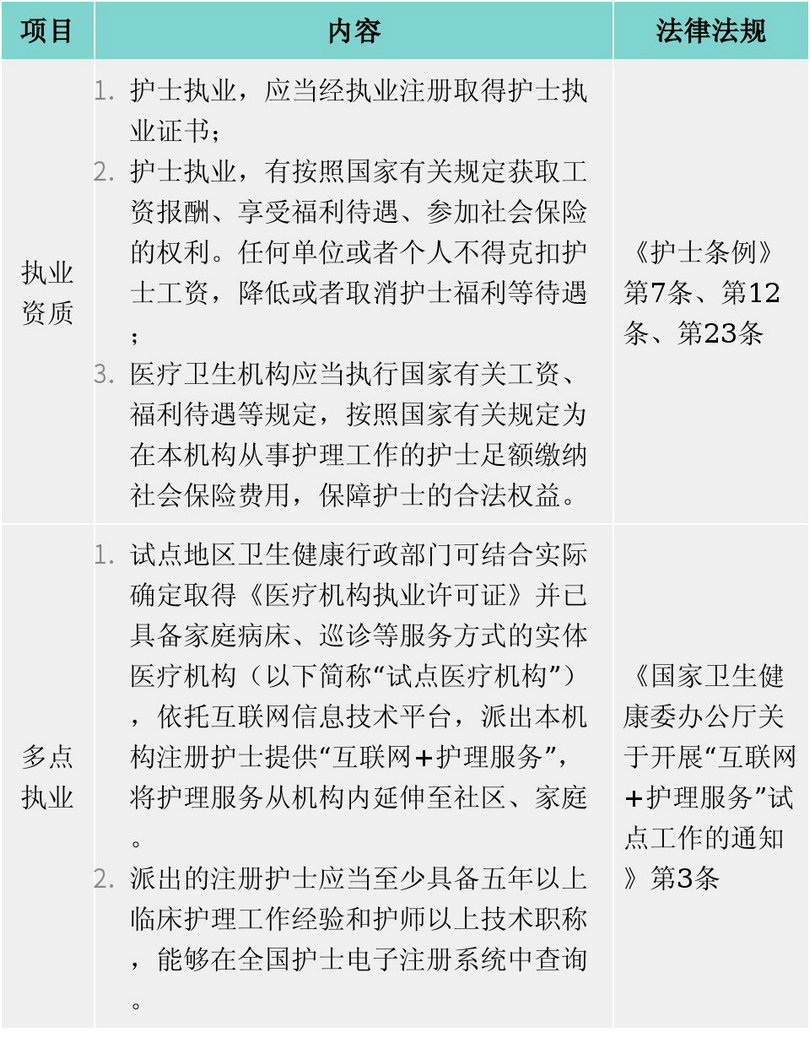

四、医务人员执业规范

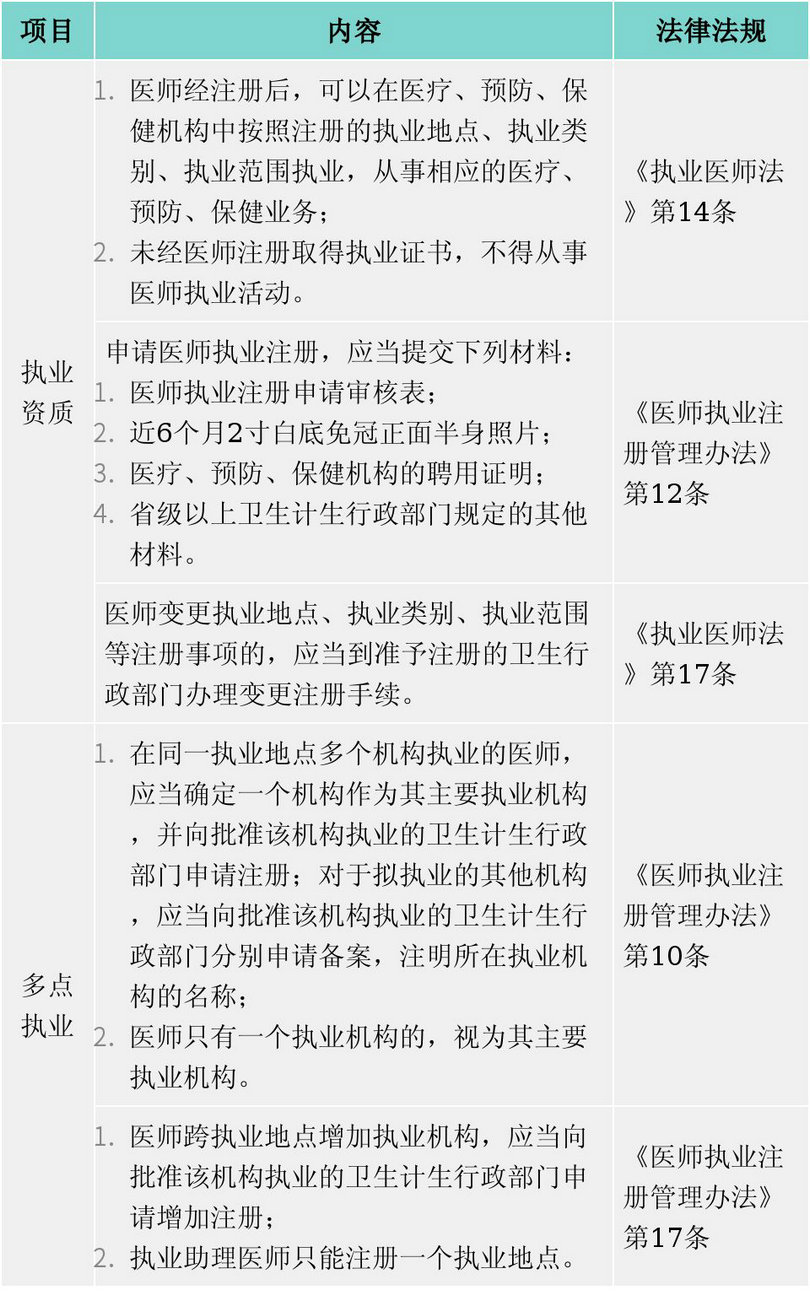

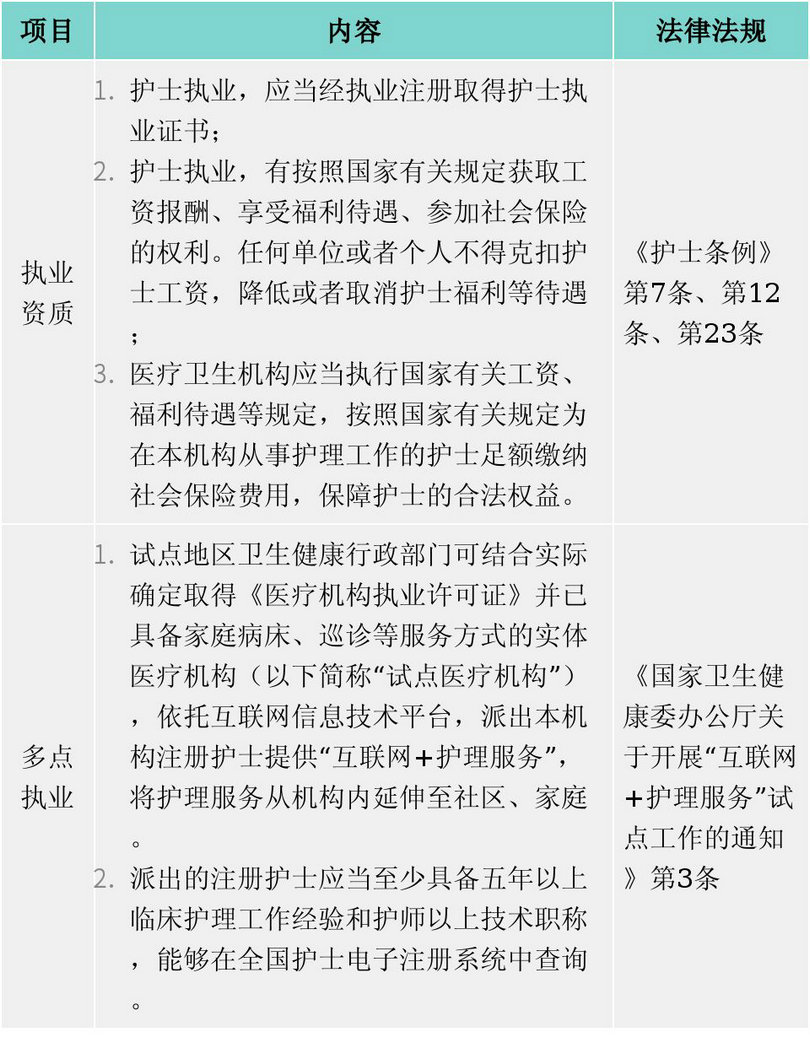

《执业医师法》、《医师执业注册管理办法》、《护士条例》、《国家卫生健康委办公厅关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》等文件对医师和护士的执业资质申请、开展多点执业及提供“互联网+医疗”服务进行了相关规定,满足相关条件的医师及护士可以在多个医疗机构执业,提供在线诊疗或护理服务。

(一)医师执业规范

(二)护士执业规范

五、结语

疫情虽然尚未结束,但在这一次的全国总动员中,互联网与科技的力量再次展现。云上问诊、远程阅片等技术的应用让医疗资源得到更高效的使用。未来,互联网医疗将成为中国医疗产业链中的重要力量。

疫情之后的一到两年,或许会成为中国互联网医疗的爆发元年。我们相信,唯有合规,方能致远。希冀互联网医疗平台能真正实现平台价值,在大健康领域持续发力。

本文作者:

高亚平,德恒上海办公室业务合伙人、律师,德恒上海税法业务中心负责人之一;专注于税务筹划、境内外上市与并购重组,擅长于社交电商税务筹划、投融资与平台合规运营相关法律服务,是国内最早从事社交电商、共享经济及平台内经营者合规运营及税务筹划法律服务的律师。

邮箱:vera.gao@dehenglaw.com

周 梦,德恒上海办公室律师助理;专注于社交电商平台税务筹划、投融资与平台合规运营相关法律服务,曾为多家社交电商平台提供企业合规风控、股权架构设计与投融资等相关法律服务。

邮箱:zhoumeng@dehenglaw.com

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。