H股全流通真的来了吗?兼评新三板公司赴港IPO路径选择

2018-5-28

今年以来,新三板企业的IPO之路可谓“东边日出西边雨”:

A股IPO的审核尺度自新一届发审委上任以来日趋严格,继以问答形式明确“IPO被否企业运行3年才可筹划重组上市”;近期证监会表示主板、中小板、创业板首发企业审核政策始终没有变化,强调从源头上提高上市公司质量,严把市场准入关。在多重监管态势的叠加效应下,截至2018年5月11日,2018年新增A股IPO报会企业仅24家(2017年同期数据为85家)。数据显示,截至2018年5月18日,今年以来证监会共审核102家企业的首发申请,其中50家获通过,38家被否决,6家暂缓表决,8家取消审核,IPO通过率(不包括取消审核的公司)为53.19%。

相较而言,香港市场则是利好陆续有来,既有香港联交所在今年4月底推出上市新政,增加生物科技章节、不同投票权章节及第二上市章节,鼓励新经济企业赴港上市;又有中国证监会启动H股全流通试点,继相关业务实施细则于4月20日正式发布后,5月22日,中国结算发布《H股“全流通”试点业务指南》,H股全流通试点更进一步;再有全国股转公司与香港交易所签署合作谅解备忘录,允许新三板挂牌公司在境外发行股票并在香港联交所上市而无需终止挂牌。更重要的是,以披露为本的审批原则决定了香港市场的政策性风险相对低,否决率仅为个位数,近年来香港市场给予部分行业的优质企业估值亦不低于A股市场。

在此背景下,许多有资本运作需求的新三板企业开始考虑赴港上市,但H股、红筹等上市路径的不同、各自优劣是什么,新三板企业应如何选择(尤其对于小股东、被授予股权激励员工人数众多等股权结构复杂的新三板企业)?结合我们在实践中遇到的问题和新三板企业常见的困惑,本文拟对上述问题进行梳理分析,希望能对诸多寻求港股上市的新三板企业有所启发和助益。

一、H股模式简介及优劣分析

根据《公司法》,经国务院证券管理部门批准,股份有限公司可以向境外公开募集股份,公司股票可以到境外上市;根据《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》,境外上市是指股份有限公司向境外投资人发行的股票,在境外公开的证券交易场所流通转让。

根据香港联交所《上市规则》,H股是指在该交易所上市的中国境内注册成立的股份有限公司根据中国法律发行以人民币标明面值并以人民币以外的货币认购的股票。《上市规则》要求,发行人已发行股份数目总额应至少有25%由公众人士持有(如发行人预期在上市时的市值逾100亿港元,可酌情接纳介乎15%至25%之间的百分比)。

根据上述规定,H股模式指在境内注册的股份有限公司,经中国证监会批准,在香港发行股票并在香港联交所上市交易,股票发行比例通常为25%。

2013年1月1日,中国证监会《关于股份有限公司境外发行股票和上市申报文件及审核程序的监管指引》开始执行,取消了“456”限制(4亿净资产、5000万美元融资额、6000万人民币净利润的标准),旨在放宽有境外上市需求的中小企业实现直接境外上市的门槛。

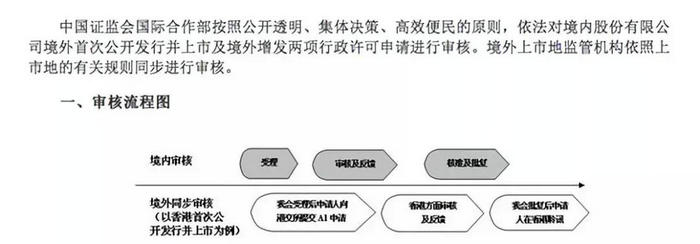

在H股上市申请程序上,发行人需在向香港联交所提交上市申请前取得中国证监会国际部出具的受理函(小路条)、在香港联交所聆讯前需取得中国证监会的批文(大路条),审核流程如下图所示:

(1)鉴于新三板公司均已完成股份制改造,如选择H股模式,可以直接以现有的新三板公司作为上市主体,不需要对现有股权结构做大的调整;

(2)未来可继续以现有新三板公司为上市主体,以H+A的方式实现两地上市,相较之下,在红筹模式下,若未来需要回归A股,则大概率需拆除红筹架构,需要的时间和资金成本较高;

(3)无需进行为实现公司业务、资产“出境”而设计重组的红筹架构,相应也不会涉及境内居民个人返程投资的37号文登记,以及重组过程中一系列商务、工商、外汇备案/登记等手续及在此过程中的资金、税务成本;

(4)上市后仍以中国境内《公司法》等法律作为上市公司基本适用法律,可避免红筹上市结构中有关离岸公司法律适用和离岸公司管理的问题;

(5)在“新三板+H股”模式下,新三板公司的股票可以同时在股转系统(针对内资股)和港股市场(针对外资股)进行交易。由于企业无需从新三板摘牌,内资股股东应可继续享受新三板市场税收优惠等有利政策。

(1)H股尚未实现全面全流通,全面推行全流通的时间尚无法预期。因此,新三板公司若选择以H股方式上市,其原有股东所持股份不属于可以在香港联交所自由流通的股份(但原有股东所持股份仍可以在境内合法的股份交易场所进行转让,如“新三板+H股”模式下,其股份应继续在股转系统交易转让)。近期H股全流通试点正式启动,旨在逐步解决该问题;

(2)以H股模式申请首发上市及上市后的再融资,均需依据《关于股份有限公司境外发行股票和上市申报文件及审核程序的监管指引》等规定经中国证监会前置审批,上市审核的时间相对红筹模式通常更长,受到中国境内政策影响的不确定性较大。

(3)由于H股不能全流通的股权结构,可能存在控股股东与公众投资者利益取向不一致的情形,影响投资者对H股上市公司的认同度。

2018年4月21日,全国股转公司与香港交易所在北京签署了合作谅解备忘录,明确挂牌公司无需在全国股转系统终止挂牌即可发行H股。挂牌公司可以结合自身业务发展规划,充分利用境内外两个市场进行资本运作,实现与境外资本的对接。

挂牌公司发行 H 股应当遵守《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及中国证监会相关规定。全国股转公司不设前置审查程序及特别条件。挂牌公司在香港联交所披露的文件应当在全国股转系统指定信息披露平台同步披露。即“新三板+H股”模式下,新三板公司的上市路径和传统的H股模式基本一致,但须履行在全国股转系统的信息披露义务。

“新三板+H股”模式的打通,意味着企业无需从新三板摘牌,即可到境外融资,而公司股票可以同时在新三板和港股市场进行交易,流动性和估值亦有机会得到改善;且应能继续享有新三板公司在股息红利、资本利得、员工股权激励等多个层面均享受税收优惠。

也许正因如此,在前述合作谅解备忘录签署13天后,新三板公司成大生物(831550)即召开董事会审议通过发行H股并在香港联交所上市的相关议案,成为“三+H”模式下首家吃螃蟹者。

H股“全流通”,一般是指在香港上市的境内企业,其内资股转化为H股,在香港联交所交易流通。2017年12月29日,中国证监会宣布将以“成熟一家、推出一家”的方式有序推进H股全流通试点,企业参与本次H股“全流通”试点需满足外商投资准入、存量股份市值不低于10亿港元等条件,并应依法合规履行内部决策程序及向中国证监会提交试点申请。本次试点企业不超过3家,中国证监会将在总结评估本次试点情况的基础上,进一步研究推广“全流通”。

2018年4月20日,中国结算和深圳证券交易所联合制定了《H股“全流通”试点业务实施细则(试行)》,经中国证监会批准予以发布。获中国证监会批准参加H股“全流通”试点的H股上市公司在完成相应信息披露后,将参加H股“全流通”试点的相关股份由中国结算跨境转登记至香港股份登记机构,成为可在香港联交所上市流通的股份。根据该细则,H股“全流通”专用账户只能卖出,不得买入(先实现投资者减持卖出的功能)。该细则亦从制度层面上规定了H股全流通试点资格随公司境外上市再融资或者首次公开发行申请可一并获批的可行性。

继《H股“全流通”试点业务实施细则(试行)》之后,2018年5月22日,中国结算发布了《H股“全流通”试点业务指南》,意味着H股“全流通”的制度层面已经齐备,H股全流通试点更进一步。

截至目前,已有联想控股(03396)、中航科工(02357)两家获批参与H股“全流通”试点。据悉,作为新三板首家摘牌后转报港股IPO的企业,华图教育(2018年2月从新三板摘牌,2018年3月向香港联交所提交了H股首发申请)亦履行了“全流通”的内部决策程序,在申请首发上市前即由股东大会审议通过了《关于公司符合H股全流通条件并申请H股全流通试点的议案》。

二、红筹模式简介及优劣分析

红筹模式是指公司主要运营资产和业务虽在中国境内,但以注册在境外离岸法域(通常在开曼、百慕大或英属维尔京群岛等地)的离岸公司为主体在境外交易所挂牌交易的上市模式。

红筹模式下,境外的上市主体通过系列股权架构控制境内的业务运营实体,如境内运营实体的主营业务涉及外商投资禁止或限制类行业,则境外上市主体无法直接股权控制境内业务运营主体,需要通过VIE架构协议控制实现境外上市主体对境内业务运营主体的控制和利润转移,但香港联交所通过上市决策文件“HKEX-LD43-3”对VIE架构可适用的范围进行严格限定,仅适用于解决外资拥有权规限的情形才可能被获批。

在搭建红筹架构前,需首先对境内经营主体股权进行重组,确定其现有股东股权是否可以合法地平移到境外,对于无法合法转移到境外的股权要提前退出。在境内股权调整完成后,需设立若干层的境外持股架构,并在完成境内自然人股东的37号文登记后,将境内经营主体通过适当程序变更为外资公司。

(1)红筹模式下,上市公司所有股份均是可以在香港联交所流通的股份。香港主板上市公司控股股东的股份在上市后第二个六个月内,在维持控股权的前提下可以出售,此后控股股东的股份可以在不违反上市规则的情况下自由流通;

(2)红筹模式下,IPO及上市后再融资均无需经中国证监会前置审批,上市后的融资如配股、供股等程序较为简便,受中国境内政策变化的影响较小;

(3)红筹上市公司可能更易得到国际投资者的理解和认同;

(4)红筹上市公司未来进行资本运作更为灵活。

(1)红筹模式下的重组步骤涉及系列境内审批、备案手续,涉及到跨境收购资金成本、重组的税务成本及搭建红筹架构的时间成本(递交上市申请前需完成红筹架构的搭建)。

(2)如选择红筹模式,未来回归A股需拆除红筹结构,较难实现两地同步上市。如公司本身的架构、规模满足条件,可将部分业务分拆回A股(如浙江沪杭甬分拆浙商证券、北大青鸟环宇分拆环宇消防)或发行CDR(目前政策要求是市值不低于2000亿元人民币)。

(3)如新三板企业原本为内资企业,则在搭建红筹架构过程中需通过系列安排规避商务部并购规定所界定的“关联并购”,存在一定的法律、政策风险。

(4)VIE架构涉嫌规避国家对外资禁止或限制行业的准入规定,合法性尚无明确定论,且VIE架构下可能存在创始人股东利益和公众投资者利益不一致的问题、VIE协议的履约风险等。

相较于其他非公众公司,新三板企业大多已发展到一定规模,可能已进行了几轮融资和员工股权激励,甚至在做市转让的情况下小股东人数众多且持股分散。因此,将境内股东的权益“平移”至境外的过程,对新三板企业来说会比普通公司更为复杂。

(1)如小股东不参与红筹上市计划,通常可由新三板公司控股股东或公司回购注销(即公司减资程序)其所持公司股份从而完全退出投资。回购价格对价倚赖相关交易方协商确定。

该等小股东所持股权比例较低,亦可保留其所持少数股权,即境外上市公司控股(非全资持有)境内运营实体,具体方案视个案而不同。

(2)如小股东参与红筹上市计划,例如机构投资者就其持股“平移”至境外可以考虑:A.利用其平行的美元基金直接增资拟上市公司或购买机构投资者持有的境内公司股份;或B.通过境内企业境外直接投资(ODI)的方式持股拟上市离岸公司,该方案涉及发改部门及商务部门的境外投资备案手续及于银行办理境外直接投资外汇登记,由于近年来国家对于企业境外投资监管较为严格,此路径可行性尚需与有关部门提前沟通。

(1)对于通过股权激励持股新三板公司的员工,可以考虑由员工个人分别办理境内居民个人通过特殊目的公司返程投资的37号文登记手续,但若员工人数较多,需考虑众多境内居民个人完成37号文登记的难度及耗时问题(各地外汇管理部门的把握不同,就笔者了解的成功办理的人员数量未见有超过10人的)。

(2)除由员工个人分别办理37号文登记手续外,亦可考虑利用境内已有的持股平台或新设持股公司,通过境内企业境外直接投资(ODI)实现境外持股。但如前文所述,此路径可行性需与有关部门提前沟通。

(3)鉴于37号文登记及ODI备案均存在一定难度,亦可考虑由拟上市离岸公司向员工发期权或受限制股份等。此方案下上市前无需被激励员工办理37号文登记,而需于上市后办理境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇登记。

三、如何选择

出于保持国资控股权的考虑,自1993年青岛啤酒作为内地国企第一股登陆香港市场起,除建设银行以H股全流通的方式在香港上市外,迄今陆续在香港上市的200多家企业基本没有安排全流通。有评论将目前推行的H股全流通试点比拟为继2005年A股股权分置改革后又一里程碑,为巨量内资非流通股引入市场定价机制的意义非凡,将解决困扰中国内地与香港两地资本市场的特有历史遗留问题;也一定程度为目前拟筹划赴港上市的新三板企业带来了新的期许和热情。

综合上述分析,H股和红筹两种上市路径各有优劣——若新三板公司有两地同步挂牌的计划,或公司的股权结构较为复杂、重组成本、难度较大,则可优先考虑H股模式、新三板+H股模式;由于H股全流通仍在试点阶段,若新三板公司更关注目前股份的全流通、国际投资者的认同及上市后融资、资本运作的便利性,则可优先考虑红筹模式;具体还需结合新三板公司的实际情况和上市的核心诉求进行判断、选择。

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。