《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》解读及对我国生物医药行业影响分析

2025-10-20

前言

近日,国务院发布《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》(下称《条例》)。作为我国生物医学领域的基本法,《条例》的颁布标志着我国首次以国家立法形式为细胞与基因治疗等生物医学技术构建了完整的监管架构。

本文将对《条例》的重点内容进行解读,并结合当前国内行业业态和现状,对其给我国生物医药行业带来的影响进行分析,以供业界参考。

一、《条例》确定之“双轨制”的具体内涵

(一)行政法规作为上位法统筹下的“双轨制”

针对细胞与基因治疗等生物新技术的应用路径和监管问题,业界一直期待从国家层面进行顶层设计。

本次条例的颁布,即是由行政法规作为上位法,统一法规法理基础,统筹药监部门和卫健部门的监管分工,体现了国家层面发展生物医学和从根本上解决生物医学领域监管问题的决心。

(二)在“治疗”层面界定“成药”与“临床应用”边界的“双轨制”,而非机构可自主选择的“平行双轨”

《条例》第55条规定,国务院卫生健康部门会同国务院药品监督管理部门根据科学技术的发展,制定、调整生物医学新技术与药品、医疗器械的界定指导原则。也即,未来的“双轨制”是在药监部门和卫健部门对生物医学新技术共同制定划分标准、界定标准的基础上,楚河汉界式的“双轨制”。不同于临床试验IIT和IST的选择,药企或生物科技企业在“治疗”层面,自主选择路径的空间不大。

值得一提的是,这与“博鳌模式”中企业可将具有“成药性”的生物医药技术按特定程序申请临床转化应用的机制,有显著区别。事实上,条例实施后,“博鳌模式”与条例规定的适配和遵循问题,也值得持续关注。

(三)技术风险分类分级和“成药性”将是边界界定的主要依据

以细胞与基因治疗为例,无论是基于《公共卫生服务法案》将人体细胞和组织分为低风险产品(PHS ACT 351章节)和高风险产品(PHS ACT 361章节)而构建监管体系的美国“单轨制”(欧盟与之类似),还是将再生细胞治疗产品与药物、医疗器械平行立法的日本“双轨制”,均是基于技术层面的分类分级制度和技术本身的“成药性”进行界定。具体如下:

FDA依据细胞和组织产品风险的高低,将产品分为如下两大类,并明确界定“最小操作”和“同源性使用”的含义:

来源:《中国食品药品监管》

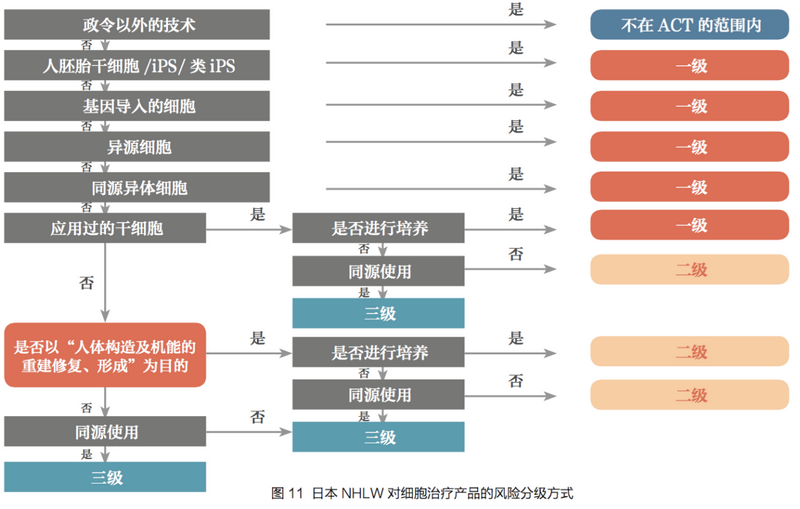

日本则由厚生劳动省(MHLW)按照三级风险对细胞治疗进行申报备案管理的,如下:

来源:《中国食品药品监管》

《条例》确定了我国采用国际主流的统筹“成药”与“临床应用”的顶层设计,因此,技术风险分类分级和“成药性”将是界定监管口径的主要依据。

(四)《条例》对现行IIT机制的影响

针对《条例》,业界普遍关注国家卫健委、国家药监局共同制定界定的指导原则后,“成药性”强或高风险的生物医学新技术是否能继续开展IIT临床试验。

我们认为,IIT是我国在生物医药领域特有的制度优势,《条例》的实施不会对临床试验层面的IIT和IST“双轨”局面造成根本影响,仅对IIT试验后“成药”或“临床转化”的路径选择有影响。《条例》实施后,存在现有干细胞、体细胞双备案制度与《条例》的衔接问题,第57条也对此作出了规定。

二、应用领域与技术范围问题

(一)应用领域包括诊断、预防、治疗疾病和促进健康

《条例》第三条明确“以对健康状态作出判断或者预防治疗疾病、促进健康为目的”,也即生物医学技术的应用领域除治疗外,还包含诊断、预防和促进健康目的。从上述规定看,以下问题值得关注:

首先,在诊断方面,2025年7月15日,国家药监局、卫健委发布第二批LDT试点名单。条例实施后,与LDT的试点政策如何兼容值得关注。

其次,在疾病预防和促进健康方面,针对业界普遍关注的细胞、外泌体等生物技术在大健康领域的应用是否适用《条例》以及适用的具体边界,值得期待。

(二)生物医学新技术的范围

《条例》第三条明确“运用生物学原理,作用于人体细胞、分子水平,在我国境内尚未应用于临床的医学专业手段和措施”。第八条列举了“直接对人体进行操作”、“对离体的细胞、组织、器官等进行操作,后植入或者输入人体的”、“对人的生殖细胞、合子、胚胎进行操作,后植入人体使其发育的”等类型。

综上,《条例》规定的生物医学新技术应至少包括细胞治疗技术、基因治疗技术(含核酸类技术)、蛋白质/多肽技术、再生医学技术等。值得一提的是,《条例》第九条规定,对法律、行政法规和国家有关规定明令禁止的生物医学新技术,以及存在重大伦理问题的生物医学新技术,任何组织和个人不得开展临床研究。如禁止以生殖为目的对人类进行克隆的研究和临床应用。

我们认为,从第八条的列举和监管科学角度来讲,《条例》不会对已经成型的生物制剂药品注册申报路径形成实质影响,将更强调成药性不强的技术在医院端的应用。

三、临床试验阶段的核心关注

(一)允许医院作为发起机构

《条例》第十二条规定,临床研究机构也可以自行发起生物医学新技术临床研究。也即符合条件的医院可以同时作为生物新技术临床研究的发起机构和研究机构。

可以预见,未来将有更多符合条件的三甲医院采用“前院后厂”模式,在医院内投建GMP细胞制备室、质控实验室和病毒质粒制备室等,将工厂的细胞制备与医院的临床研究与转化融为一体,将对细胞治疗的现有业态将带来一定变化。

(二)外商投资企业能否作为临床试验发起机构

《条例》第十条规定,临床研究发起机构应当是在我国境内依法成立的法人。

《鼓励外商投资产业目录(2022版)》中,“细胞治疗药物研发与生产(禁止外商投资领域除外)”被列为鼓励目录。

《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》规定,禁止外商投资企业投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。

2024年9月8日,商务部、国家卫健委、国家药监局发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》,明确在北京、上海、广东、海南四个自贸区、自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用,以用于产品注册上市和生产。也即试点仅限于“产品注册上市和生产”目的。

综上,条例并未明确禁止境内设立的外商投资企业作为干细胞及基因诊断与治疗技术等以外的生物医学技术的临床试验发起人。应当指出,近年来生物科技行业的发展呈现明显的学科交叉趋势,以干细胞为例,呈现从未修饰干细胞产品到基因修饰干细胞产品、从细胞产品本身到其衍生型相关产品、从“裸”干细胞产品到组织工程干细胞产品等特征。

因此,我们认为《条例》适用于外商投资企业的空间有限。

(三)非临床研究的要求——基于类器官研究的数据采信问题

《条例》第九条规定,开展生物医学新技术临床研究前,应当依法开展实验室研究、动物实验等非临床研究;经非临床研究证明该技术安全、有效的,方可开展临床研究。第十条规定,临床研究发起机构应当确保拟开展临床研究的生物医学新技术已经非临床研究证明安全、有效。

可见,《条例》未提及当前业界关注的类器官研究数据的采纳问题,仍以动物实验作为非临床研究的主框架。

四、临床转化阶段的核心关注

(一)临床转化由发起机构提出

《条例》第三十条规定,生物医学新技术拟转化应用于临床的,临床研究发起机构应当向国务院卫生健康部门提出申请。

实证中临床实验发起机构多为生物医药企业。条例的制度安排亦是本着双轨制的原则,参照药品进院制度体系,使获准转化应用的生物医药技术能在更大范围内对接符合条件的医院,并最大程度上满足亟需满足的临床需求。

(二)获批后可在多家医院转化

《条例》第三十三条规定,国务院卫生健康部门批准生物医学新技术临床转化应用的,应当公布技术名称、应用该技术的医疗机构和卫生专业技术人员应当具备的条件以及临床应用操作规范。

值得一提的是,尽管相比于征求意见稿,《条例》删除了“生物医学新技术转化临床应用后,符合规定条件的医疗机构均可开展该技术临床应用”的规定。但从《条例》的上述规定来看,临床转化应用获批后,可在多个符合条件的医疗机构开展,也符合国家支持生物医学新技术临床转化的本旨。这与“博鳌模式”只在特定医院进行临床转化治疗的机制有较大不同。

(三)制备产能和质量评估检测体系将成为临床转化扩容的重要基石

《条例》第三十一条规定,生物医学新技术临床转化应用申请审查工作规范以及技术评估、伦理评估工作规则,由国务院卫生健康部门制定。

可以预见,临床转化机制的落地和扩容,有赖于我国形成更为完备的细胞制备市场和质量评估与检验检测市场。

五、《条例》对现有业态法律评价带来的变化

《条例》第五十四条规定,违反本条例规定,造成人身、财产损害的,依法承担民事责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

如前所述,《条例》实施后我国将正式确立生物医学新技术在治疗层面的“双轨制”。生物技术具体应用业态的正清单和负清单,较之前将变得更加清晰。尤其是国家卫健部门和药监部门制定相关界定原则和目录后,相关未被纳入的技术应用业态如细胞健康应用领域,将面临较大的合规压力。

我们认为,随着《条例》配套措施的陆续出台,我国终将会基于技术风险分类分级机制,对生物医学新技术的各类应用业态做出规制。

结语

正如司法部、国家卫生健康委负责人就《条例》答记者问时提到的,《条例》专业性、技术性较强,科研机构、医疗机构宜掌握《条例》的立法目的、重要意义、核心内容。在《条例》的统筹下,相关部门会及时制修订相关配套规定,加快制定生物医学新技术与药品、医疗器械的界定指导原则,对《条例》实施中的具体问题予以细化明确,确保《条例》的规定落实。

参考资料:

《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》(国务院,2025年9月28日)

《干细胞临床研究管理办法》(2015年)

《体细胞临床研究工作指引(试行)》(国家卫健委科教司,2023年8月)

《医疗技术临床应用管理办法》(国家卫生健康委,2018)

《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》(国建卫健委等四部委,2023年2月)

《商务部 国家卫生健康委 国家药监局关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》(2024年9月)

《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》

《鼓励外商投资产业目录(2022版)》

《药品注册管理办法》(国家市场监督管理总局,2020年1月)

《生物制品注册分类及申报资料要求》(国家药监局,2020年7月)

《人胚干细胞研究伦理指导原则》(科技部、卫生部,2003年)

《国际细胞和基因治疗制品监管比较及对我国的启示》,虞淦军等,《中国食品药品监管》,2019年08期;

《我国细胞行业当前业态、司法监管实践及未来监管模式研判》德恒律师,左玉杰等。

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。