上市公司发起设立的非公募基金会需要并表吗?

2025-09-23

为更好地履行企业社会责任,某民营A股上市公司拟发起设立非公募基金会。依照现行《基金会管理条例》[1]第二十条规定[2],该基金会理事会拟由5名理事组成,其中理事长、秘书长各1名。除秘书长外,其余4名理事均由上市公司人员兼任。该基金会成立后是否要和上市公司并表,董事会办公室难以把握。经问询年报审计会计师事务所,其认为应该并表,主要理由是理事会中上市公司人员超过2/3[3],构成控制。

是否应如此理解?实践中为什么较少出现上市公司并表基金会的案例呢?

一、概念理解

(一)基金会

基金会,是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产,以从事公益事业为目的,按照《基金会管理条例》的规定成立的非营利性法人。基金会分为面向公众募捐的基金会(简称“公募基金会”)和不得面向公众募捐的基金会(简称“非公募基金会”)。公募基金会按照募捐的地域范围,分为全国性公募基金会和地方性公募基金会。

从独立性角度,基金会具有以下特点:不存在所有者或所有者权益概念;以从事公益事业为目的;具有独立的组织决策机制;从设立、变更到注销均受业务主管单位和登记管理机关监督管理。

(二)上市公司基金会

上市公司基金会由上市公司或联合控股企业发起,并担任原始基金捐赠人,属于企业基金会的一种类型。特别是在设立初期,基金会与上市公司具有紧密联系,包括:捐款几乎全部来自上市公司本身;办公场地由上市公司免费提供;主要负责人和理事由上市公司人员兼职;公益事业开展与上市公司资源业务相关等。基金会应确定为上市公司的关联方。

值得注意的是,上市公司实际控制人或控股股东如为自然人的,其发起设立的基金会在法律规制上与上市公司基金会大有不同,笔者将另行撰文进行探讨。

(三)上市公司并表

根据财政部《企业会计准则第33号——合并财务报表》第二条规定,合并财务报表,是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表,其中母公司是指控制一个或一个以上主体的主体,子公司是指被母公司控制的主体。

二、基金会是否纳入上市公司合并范围的判断标准

财政部《企业会计准则第33号——合并财务报表》第七条规定,合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

企业会计准则对于“控制”的定义和判断,并不拘泥于被投资单位的法律形式,包括非营利组织,例如基金会、公办学校和医院等。因此,在实务中对基金会是否纳入上市公司合并范围的判断,仍以控制为基础确定。投资方对于被投资单位是否具有控制权还是要回归控制的定义和基本原则来判断,即分析投资方是否具备主导被投资单位相关活动的权力以及是否能够从中获取可变回报。

(一)分析上市公司是否具有对基金会的财务和经营等相关活动的决定权。此时,需要考虑非营利性组织的相关活动的构成、最高权力机构及决策机制。《企业会计准则第33号——合并财务报表》第十三条规定:“除非有确凿证据表明其不能主导被投资方相关活动,下列情况,表明投资方对被投资方拥有权力:(一)投资方持有被投资方半数以上的表决权的。(二)投资方持有被投资方半数或以下的表决权,但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的。”

(二)分析上市公司从基金会获取利益的方式和程度。《企业会计准则第33号——合并财务报表(应用指南)》解释:“可变回报的例子包括:1. 股利、被投资方经济利益的其他分配(例如,被投资方发行的债务工具产生的利息)、投资方对被投资方投资的价值变动。2. 因向被投资方的资产或负债提供服务而得到的报酬、因提供信用支持或流动性支持收取的费用或承担的损失、被投资方清算时在其剩余净资产中所享有的权益、税务利益,以及因涉入被投资方而获得的未来流动性。3. 其他利益持有方无法得到的回报。例如,投资方将自身资产与被投资方的资产一并使用,以实现规模经济,达到节约成本、为稀缺产品提供资源、获得专有技术或限制某些运营或资产的目的,从而提高投资方其他资产的价值。”被投资单位无法进行利润分配,并不必然代表投资方无法获取经济利益。

(三)考虑通过股权等权益转让方式退出该项投资的可能,以及转让可能获得收益的情况。实务中,确实存在“转让”基金会或基金会“洗壳”的情况。

三、结论

(一)原则上上市公司基金会以不并表为宜

《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》明确,对外捐赠是指企业自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。同时,财政部、税务总局和民政部《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》规定,公益性社会组织登记成立时的注册资金捐赠人,在该公益性社会组织首次取得公益性捐赠税前扣除资格的当年进行所得税汇算清缴时,可按规定对其注册资金捐赠额进行税前扣除。可见,上市公司基金会的原始基金,属于上市公司对外捐赠的一种特殊形态。例如,赛轮轮胎(证券代码:601058,原名赛轮金宇)2017年发起设立青岛市赛轮金宇慈善基金会,捐赠的原始基金作为“营业外支出”进行财务处理。

另外,《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》还规定,对与企业在经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位,企业不得给予捐赠。结合企业会计准则关于“投资方对被投资方拥有权力”的列举情形,建议上市公司人员兼任基金会理事的比例不要超过1/2。

但在实践中,上市公司发起设立基金会且理事多由上市公司人员兼任的案例,基本上不会采取合并报表处理。例如,一鸣食品(证券代码:605179)在2025年半年度报告中明确:公司2017年12月发起设立的温州一鸣公益慈善基金会主要从事扶贫、济困等公益慈善事业发展,公司无法从其运营活动中享有可变回报,故不纳入合并范围。

(二)在符合《企业会计准则应用指南》控制要件的情形下,上市公司基金会应进行并表

实务中,存在少量上市公司基金会被并表的情况,例如,华策影视(证券代码:300133)曾在其2013年年度报告中披露:“本期公司独资设立浙江华策影视育才教育基金会,该单位于2013年5月8日在浙江省民政厅登记,取得《基金会法人登记证书》(浙基证字第52158号),类型为非公募基金会。该单位原始基金数额200万元,其中本公司出资200万元,占其原始基金数额的100%,拥有对其的实质控制权,故自该单位成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。”

以下为非营利养老机构纳入合并范围案例[4]:

A公司所属行业为电信设备制造行业,主要为运营商提供移动通信网络优化覆盖设备、系统及相关服务。2011年度,A公司独家出资300万元,在某市民政局登记,设立了一家居家养老服务中心(以下简称“养老中心”),提供居家家政服务、康复保健、法律维权、日间照料等居家养老服务。该中心的法律形式为民办非企业单位,属于非营利性组织。作为非营利性组织,养老中心既可以履行企业社会责任,又可以作为一个服务载体,推广A公司的老人手机产品,逐步扩大养老服务平台产品的销售规模。

养老中心的法律形式为民办非企业单位,民办非企业单位作为一个民间非营利性组织,其不以营利为目的,且根据《民办非企业单位登记暂行办法》(民政部令〔1999〕18号),民办非企业单位须在其章程或合伙协议中载明该单位的盈利不得分配,解体时财产不得私分。根据养老中心的章程,其经费收入只能用于章程规定的业务,盈余不能进行分红。养老中心自设立以来,基本实现盈亏平衡,A公司预计养老中心在现有运营规模下,未来收入和费用也会基本持平。

养老中心的最高权力机构为理事会,理事会由3名理事构成,其中A公司推荐2人,业务主管单位推荐1人。修改章程、解散、变更形式的决议必须经全体理事2/3以上通过方为有效,其他决议经全体理事过半数通过有效。

分析如下:

第一,应分析A公司是否具有对养老中心的财务和经营决策的决定权。在本案例中,养老中心的最高权力机构为理事会,理事会由3名理事构成,其中A公司推荐2人,理事会作出决议必须经全体理事过半数通过,重要事项的决议必须经全体理事2/3以上通过方为有效。因此, A公司首先应分析须全体理事2/3以上通过才有效的事项究竟是与养老中心的财务和经营息息相关的实质性决策事项,还是仅为保护性决策事项。一般而言,与被投资单位经营计划、投资方案、年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、内部管理机构的设置、聘任或解聘公司经理及其报酬、公司的基本管理制度相关的事项为实质性决策事项。对修改章程、增加或减少注册资本、发行债券、合并、分立、解散或变更形式等与改变被投资单位的基本性质相关的事项可以理解为保护性决策事项。

本案例中,养老中心必须经超过全体理事2/3以上通过才有效的事项涉及修改章程、解散和变更形式,上述事项与养老中心的日常正常经营活动无关,而仅与改变养老中心的现有法律形式等对养老中心而言性质极其特殊的事项相关,属于保护性决策事项。除上述保护性事项外,其他重大决议经全体理事过半数通过即为有效。由于A公司可以推荐3名理事中的2名,因此可以判断A公司享有对养老中心财务和经营政策的决定权。

第二,应分析A公司从养老中心获取利益的方式和程度。就养老中心不能进行利润分配的事项而言,虽然控制的目的是获取经济利益,然而,《企业会计准则讲解》也明确指出,获取经济利益包括增加经济利益、维持经济利益、保护经济利益,或者降低所分担的损失等。因此,被投资单位无法进行利润分配,并非必然代表投资方无法获取经济利益。在本案例中,养老中心唯一的出资方为A公司,不存在其他经济利益相关方。除了履行社会责任外,A公司设立养老中心的经济目的是在养老中心推广使用A公司设计的老人手机产品,逐步扩大其养老服务平台产品的销售规模。由于不存在其他利益相关方,A公司实质上通过将自身产品运用于养老中心而从中获取了绝大多数的经济利益。

第三,应该考虑通过股权转让方式退出该项投资的可能,以及转让可能获得收益的情况。

综上所述,A公司享有主导养老中心相关活动的决定权,并能从养老中心的经营活动中获取可变回报,应将养老中心纳入合并范围。

延伸问题:关联交易、内部决策和信息披露

(一)上市公司基金会构成上市公司关联法人,上市公司及控股企业向基金会捐赠财产或物资构成关联交易

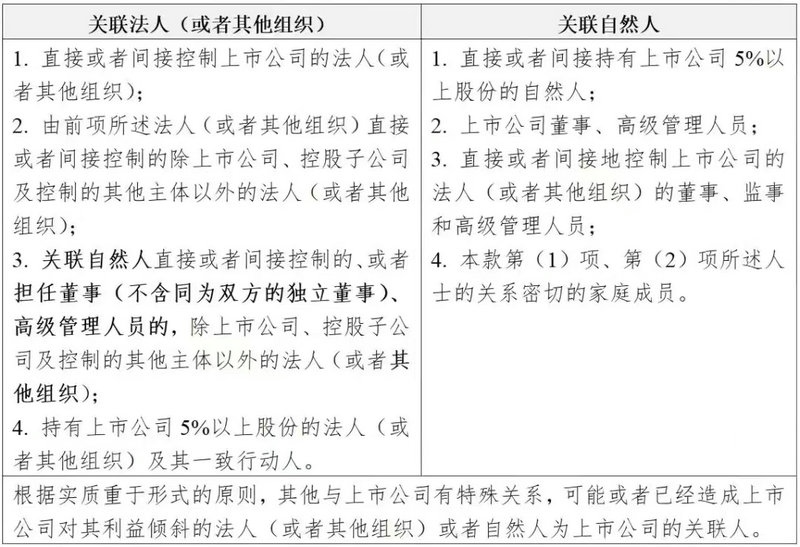

以《上海证券交易所股票上市规则》为例,上市公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人,具体如下表所示:

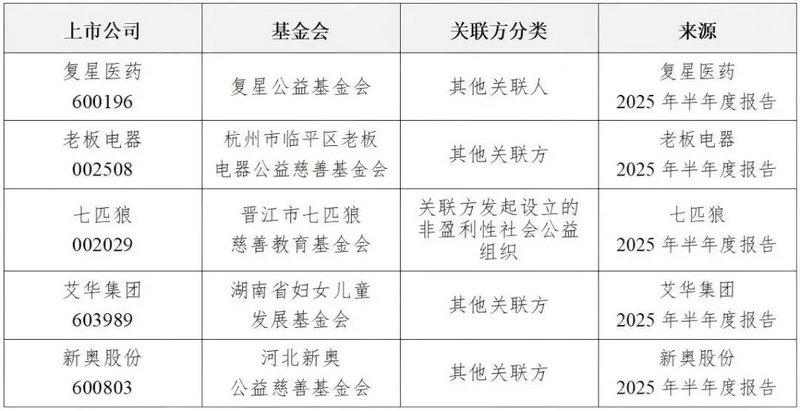

实务中,A股上市公司在年报、半年报中普遍将上市公司发起设立的基金会列为“其他关联人”,而非“同一实际控制”的关联人,更鲜见将基金会并表的情形。例如:

(二)不能忽视内部决策和外部信息披露的合规要求

《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》中均将“赠与资产”定义为“交易”的一种类型。因此对于未制定专项捐赠制度的上市公司而言,其对外捐赠行为应当按照相应交易所上市规则中关于“交易”的相关规则进行合法合规性分析,如符合公告披露要求的,则必须履行上市公司的内部审议及对外公告披露程序。

由于证券交易所发布的上市规则规定的须经上市公司董事会、股东大会审议并披露的构成“交易”的对外捐赠行为,需经审议的捐赠金额标准较高,且对外捐赠作为一种“交易”具有特殊性,2022年修订的《上市公司章程指引》中进一步明确要求,上市公司应当确定董事会对公司对外捐赠行为的审批权限,建立严格的审查和决策程序。通过公开渠道进行检索,部分上市公司根据自身实际情况规定了固定的捐赠金额审批标准及相应的审批决策部门及流程,还有部分上市公司根据拟捐赠金额占净利润或净资产、注册资本的比例,规定不同的审批决策部门及流程。

在信息披露方面,部分上市公司单独规定了对外捐赠的披露标准,例如对外捐赠累计达到公司董事会审议标准的,则公告12个月内的捐赠情况,或将公司对外捐赠情况在定期报告、社会责任报告或财务会计报告中披露。需要提示的是,当上市公司的对外捐赠总金额未达到上市规则规定的信息披露标准,上市公司也未在公司章程或专项捐赠制度中作出明确规定时,上市公司基于严格合规、谨慎合规的要求也可选择进行自愿披露,但需注意保持此后信息披露的一致性,不能作选择性披露。

参考文献:

[1]2024年12月24日,民政部网站已公布《基金会管理条例(修订草案征求意见稿)》,意见反馈截止时间为2025年1月23日。

[2]《基金会管理条例》第二十条 基金会设理事会,理事为5人至25人,理事任期由章程规定,但每届任期不得超过5年。理事任期届满,连选可以连任。用私人财产设立的非公募基金会,相互间有近亲属关系的基金会理事,总数不得超过理事总人数的1/3;其他基金会,具有近亲属关系的不得同时在理事会任职。在基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的1/3。理事会设理事长、副理事长和秘书长,从理事中选举产生,理事长是基金会的法定代表人。

[3]会计师事务所的判断主要基于基金会理事会议事规则中关键重大事项需由2/3以上理事决议通过,而不是因为企业会计准则或其他监管要求有2/3阈值规定。

[4]引自中国证券监督管理委员会会计司:《上市公司执行企业会计准则案例解析(2024)》。

本文作者:

声明:

本文由德恒律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为德恒律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。